高齢者になると自分の年齢をひたすら隠す人(女性に多い)と、

逆に聞きもしないのに自分から話される人がいます。

昨日は卓球教室があり、ボール拾いをしていると、

Nさん(男性)が「明日で喜寿になるんだよ」と話しかけてきたので、

「それはおめでとうございます」とこたえると、

傍にいた40代ぐらいの若い女性が、

「年寄り自慢している」と笑いながら茶化していました。

『年寄り自慢』?

ネットで調べると嫌味な意見も少しはありましたが、

年齢を自慢したいのではなくて、「○○才なのに」元気で頑張ってる

と思われたいだけではないかと考えている方が多いようでした。

私は明日、家族の方から喜寿のお祝いして頂けるので、

それがただ嬉しくて話されたのではないかと想像したのですが…。

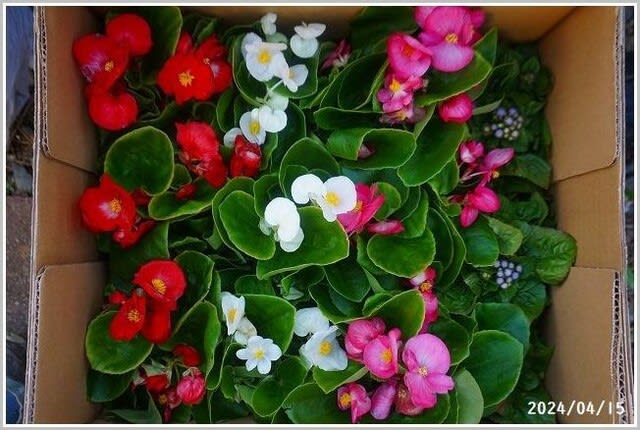

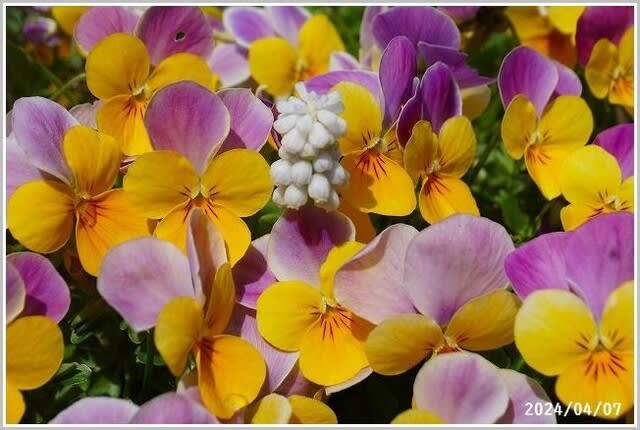

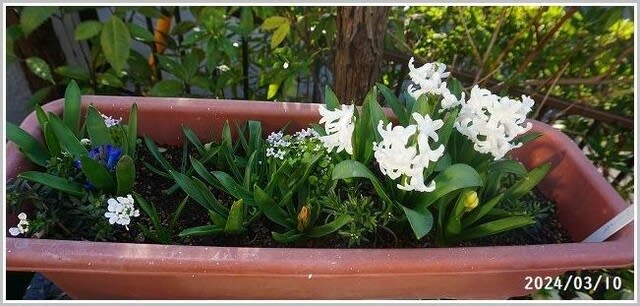

寄せ植え①

ビオラとフランス小菊・マトリカリア

後ろの木はサラサウツギ

(画像は昨年11月末に植え付けた当時のもの)

フランス小菊は花が咲き終わった後、

休眠していましたが、4月中旬頃から、再び咲き始めました。

サラサウツギは小さな蕾を持っています。

ビオラの花が小さくなり、花びらが虫に食べられています。

ナメクジではないようですが、気になります。

サラサウツギの開花はこれだけ…。

こちら👆は昨年4月25日に購入したサラサウツギの画像すが、

今年はもっと咲くと期待していたので残念です。

寄せ植えに向かないのかしら…。

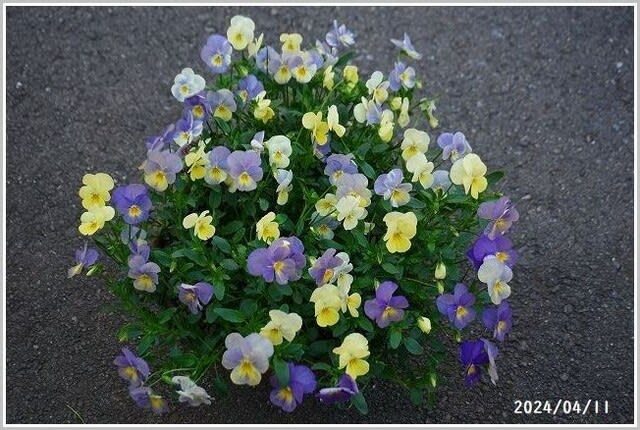

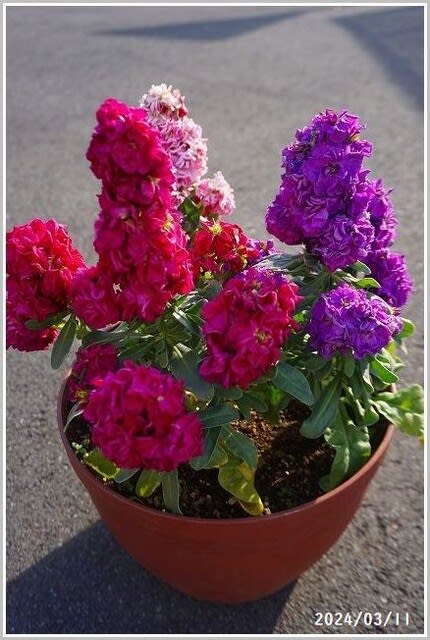

寄せ植え②

ナデシコ1p 葉ボタンp

(寄せ植えは昨年11月15日に作成)

昨年11月末に植え付けた時は小さな丸い葉ボタンでしたが、

薹が立ち菜の花のようなお花が咲きました。

現在、お花の部分は切り戻ししました。

ナデシコは冬になるとお花は一旦終わりますが、

春になると草丈が伸び、その先端に可憐なお花が沢山咲きます。

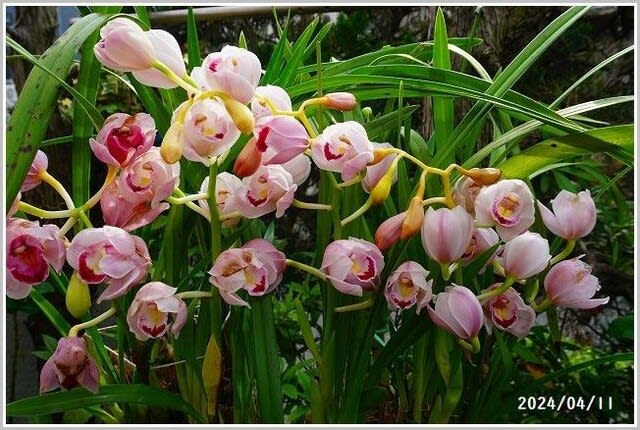

寄せ植え③

ギョウリュウバイ ナデシコ スィートアリッサム

プリムラ・ジュリアン

プリムラ・ジュリアンは枯れたのでナデシコに植え替え

(画像は昨年12月20日に植え付けた時のもの)

4月21日:ギョウリュウバイの剪定

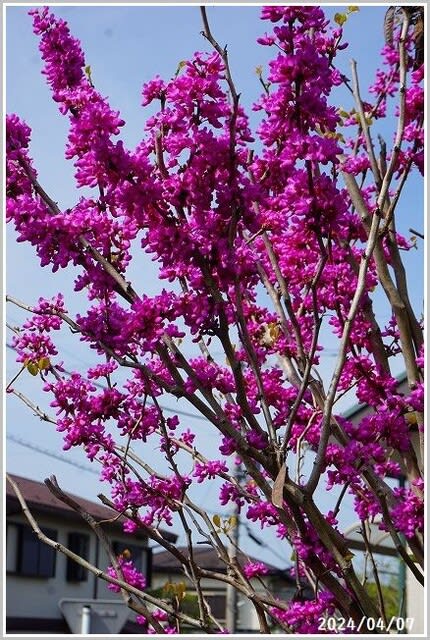

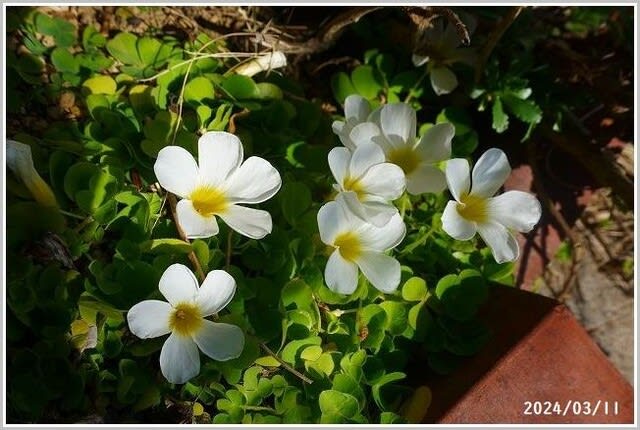

2月15日に、デージー、ボリジ、クモマグサのポット苗を購入。

デージーとクモマグサは寄せ植えにし、写真を撮って

一度アップしましたが、ポリジは先延ばしになっていました。

お花を植え付けたのは4月7日でしたが、あっという間に大きくなり、

4月11日にはもうお花が咲いていました。

ポリジ、4月7日。まだ蕾です。

手前の勿忘草

ポリジ、4月12日の様子。

ポリジ、4月23日の様子。

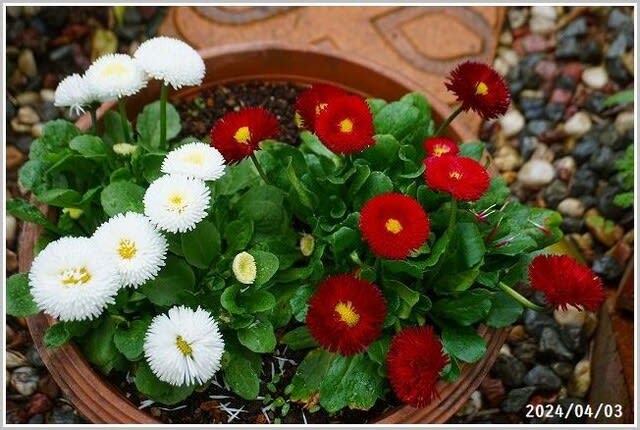

寄せ植え④ デージー2p

2月15日にポット苗2株を植えました。

30㎝の丸鉢には3ポット植えていたのですが、

今年は2ポットにしてみました。

今は花色が少し薄れましたが、鉢いっぱいに広がっています。

寄せ植え⑤ クモマグサ2p

クモマグサもデージーと同じ2月15日に、ポット苗2株を植えました。

2ポットでは鉢の隙間が多く、咲植えてからしばらくは

寂しい感じがしましたが、こちらも今は鉢いっぱいに咲いています。