小池龍之介さんの解脱失敗に関することで、ツイッターやフェイスブックにて拙意見・コメントをいくつか展開する中で、お怒りのメッセージをいくつか頂戴することになりましたが、そのある種の妄信的、狂信的擁護クラスタの存在に、第二、第三のオウム真理教登場の危うささえ、やや感じるところでもあります。

一応の書置きとして、「解脱失敗とその懺悔――小池龍之介さんからの電話」と、拙関連ツイートの一部と共に、松本史朗先生の「むすび ーチベット仏教哲学の意義」『チベット仏教哲学』松本史朗著(大蔵出版)p403-p417を再掲させて頂いておきたいと存じます。

・・

「解脱失敗とその懺悔――小池龍之介さんからの電話」

https://samgha.co.jp/blog/%E8%A7%A3%E8%84%B1%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%87%BA%E6%82%94%E2%80%95%E2%80%95%E5%B0%8F%E6%B1%A0%E9%BE%8D%E4%B9%8B%E4%BB%8B%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E9%9B%BB/?fbclid=IwAR1L7VR8jr6nalAcA4Bkio3PVRqwFeHs-OLrNpidsd4JHktzAwfUc-OM3mI

・・

・・

参照・「むすび ーチベット仏教哲学の意義」『チベット仏教哲学』松本史朗著(大蔵出版)p403-p417

チベット仏教というと、今日の日本では、その神秘的密教的側面のみを強調し、これを無批判に礼賛する傾向が認められる。このような傾向は、1960年代アメリカのヒッピー世代における『チベットの死者の書』の流行に端を発しているように思われる。1981年に『虹の階梯 チベット密教の瞑想修行』なる書物が平河出版社から刊行されたとき、筆者は、このような傾向がついに日本にも輸入されたと感じた。

チベット密教を無批判に礼賛する傾向は、おそらくは『虹の階梯』の著者の一人である中沢新一氏を一種の理論的リーダーとして、若者たちの間で、その後も益々強まっていったと思われるが、1989年に川崎信定氏によって『チベットの死者の書』の原典からの和訳が出版され、さらに1993年秋に「チベットの死者の書」と題するNHKの一連のテレビ放映がなされる頃になると、チベット密教ブームも一つのピークに達したといえるかもしれない。

このような一連の流れに対して、我が国のチベット仏教研究者の間から、批判がなされなかったというわけではない。筆者自身についていえば、すでに1984年に一般向けに書いた小論で、次のように述べたのである。

最後に一つ、ごく最近になってチベット仏教に関するじつに嘆かわしい誤解がふたたび蔓延しはじめたことをのべておこう。それはチベット仏教をまったく「密教」と規定し、ひたすらその神秘的側面を強調して、禅定技術を絶対視するものである。チベット仏教に密教的な部分があることは否定できない。それが後期インド仏教のありのままの姿でもあったからである。しかしチベット仏教全体を「密教」と規定するなら、それは完全な誤解である。チベット仏教とはまず第一に学問仏教であり、高度に知的な、学僧たちの仏教である。(「チベットの仏教」『歴史公論』105)

また、1989年にも、ほぼ同じ趣旨を、次のように論じたのである。

最近、西欧諸国ばかりではなく日本においても、チベット仏教を無批判に礼賛する傾向が一部に認められるようになったが、一言でいって、嘆かわしいことである。何となれば、このような傾向は、殆どの場合、チベット仏教の密教的側面のみを評価し、その禅定(瞑想)技術を絶対視するものであるが、密教と禅定の思想的基盤となる実在論(これを私は <如来蔵思想=dha(-)tu-va(-)da>とよぶが)こそ、ツォンカパが最も厳しく批判し、その生涯をかけて敵対した対象であったと思われるからである。(「ツォンカパとゲルク派」『チベット仏教』(岩波講座・東洋思想 第11巻))

筆者としては、これらの論述によって、チベット密教を無批判に礼賛する傾向に対して、なにがしかの警告を発したような気になっていたが、勿論、筆者の論述が実際的な効果をもたらす筈もなかった。

また、袴谷憲昭氏は、1988年の「偽仏教を廃す」と、1989年の「中沢新一批判 現代の摩訶衍」という論文で、中沢氏の仏教理解を批判したが、前者の原稿は、山折哲雄氏を編集顧問とする法蔵館の雑誌『仏教』から全面カットされるということにもなった。

さらに、1989年の川崎氏による『チベットの死者の書』の原典からの和訳に対する書評において、チベット仏教ゲルク派出身の学僧で、現大谷大学教授の白館戒雲(ツルティム・ケサン)氏は、『チベットの死者の書』、つまり、ニンマ派の埋蔵書(gter kha)である『中有における聴聞による解脱』Bar do thos grol、における仏教理解の誤りを指摘し、さらにこの書物は、 チベット仏教最大の宗派であるゲルク派では用いないものであるから、この書を『ニンマ派の死者の書』とでも呼ぶか、または、「チベットの死者の書」と呼ばないで欲しいと述べている。これは、チベット人学僧の誠実な学問的良心を感じさせる好論説であるが、その結論をなす部分において、極めて重要な指摘がなされているので、それを次に示しておこう。

私は本書の和訳によって、チベットに関心を持たれる日本の読者がチベット仏教の全てをニンマ派と同様のものと誤解されないことを切に期待する。否むしろそれ以上に本書によってニンマ派の非仏教性を理解し、本来の仏教の在り方を考えて頂くための一助にして下さることを念願する。というのも私が尊敬して止まない日本及び仏教界に於いても、しっかりとした学問研究を軽視し、俗受けする安易な思想でこと足れりとする風潮が相当根強くはびこってきており、それが延いては様々なまやかしの宗教の蔓延を温存し助長する一因となっているように思えるからである。(ツルティム・ケサン「書評『チベットの死者の書』」『仏教セミナー』51号)

また、我が国のチベット学を代表する山口瑞鳳博士は、早くから中沢氏に対する批判的見解を示されていたが、1993年秋の「チベットの死者の書」のNHK放映の翌年には、「『チベットの死者の書』は仏典ではない」という論説を『毎日新聞』に、さらに、「中沢新一氏とNHKが持ち上げる『チベットの死者の書』はエセ仏典」と題する論説を『諸君』に発表された。前者には、次のような説明が見られる。

この書は学界では紛れもない偽書として知られる。剽窃、偽作したものをあらかじめ地中などに埋め、古代に秘匿された宝物であると称して人前で取り出して見せる「埋蔵書」の一つであり、チベット人自身が仏典と考えていない。

しかし、この論説も、上述の袴谷氏の『仏教』への原稿と同様に、他の大新聞からは掲載を拒否されたとのことである。

このようにして、チベット密教礼讃の安易な風潮に対するチベット仏教学者からの批判は、我が国のマス・メディアによって、殆どの場合は無視され、またある場合には、拒否された。それ故、大多数の人々は、日本のチベット学を代表する学者が『チベットの死者の書』は仏典ではないと論じていることも、また、中沢氏の推賞するゾクチェン教義を奉ずるニンマ派(古派)が、チベットでは、非正統派と見なされてきたことも全く知る由もなく、ただテレビで放映されるチベット人の五体投地の姿や、怪異なチベット密教絵画を見ては、<神秘の国チベット><密教の国チベット>の像を増幅させていったのである。かくして、チベット密教の瞑想修行を無批判に礼讃する危険な傾向は、ついには極端にまで押し進められたように思われる。

筆者より見れば、チベット仏教の本質は、その知的学問的伝統、すなわち、その仏教哲学にある。では、そのチベット仏教哲学の本質とは何か。また、それを学ぶことに如何なる意味があるのであろうか。

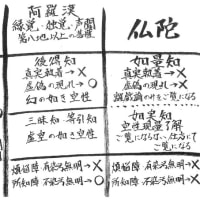

チベット仏教哲学の本質を、「空の思想」、あるいは、中観思想として説明することは、いかなる学者からも承認を得られるであろう。すなわち、八世紀の後半にチベットに入り、チベット仏教哲学の基礎を築いたシャーンタラクシタとカマラシーラ以来、チベットでは、ナーガールジュナ(2-3世紀)の『根本中頌』という論書にもとづく中観派(Ma(-)dhyamika)の「空の思想」、つまり、「一切の法(dharma 性質)は空であって、実在しない」と説く中観思想というものが、仏教哲学諸学派の思想の中で最高のものと考えられてきたのである。

大乗仏教の中で、この中観派という哲学学派と対立するのが、瑜伽行派(Yoga(-)ca(-)ra)、または、唯識派であり、彼等は、中観派の主張する「一切法の空」を<悪取空>(悪く理解された空性)として斥け、「認識(識)のみは実在する」という「有の思想」を説いた。

しかし、中観と唯識の対立において大乗仏教の思想的展開を把握しようとするのは、実は正しくない。というのも、唯識思想の形成には、あるいは正確にいえば、瑜伽行派の思想の根底には、如来蔵思想というものが深く関与していたからである。

如来蔵思想とは、一般の読者には余り耳慣れない言葉かもしれないが、かつてはむしろ仏性思想と呼ばれていたものである。この如来蔵思想とは、大乗経典の一つ『如来蔵経』の「一切衆生は、如来蔵(tatha(-)gatagarbha 如来の容れもの)である」という説と、同じく『涅槃経』の「一切衆生は、仏性をもつ」という説にもとづく思想と言うことができる。『涅槃経』の有名な「一切衆生は、仏性をもつ」という経文は、<一切の生き物は、仏に成ることができる>という意味に解されたり、果ては、仏教の平等思想の宣言だとまで解釈されることがあるが、簡単にそのように考えることのできない問題を有している。というのも、『涅槃経』に多く現れる「一切衆生は、仏性(buddhadha(-)tu)をもつ」という経文の後には、必ず「一闡提(いっせんだい、icchantika)を除く」という語が付加されていて、<「一闡提(いっせんだい)」と呼ばれるある種の人々は、永久に仏に成ることができない>という差別的な立場が明記されているからである。

筆者は、一般的通念とは逆に、如来蔵思想を差別思想であると考えているが、その背後にはインドの土着思想であるヒンドゥー教というものがあると見ている。すなわち、仏教の開祖である釈尊は「縁起」を説いた。つまり<仏教>とは縁起説である、というのが筆者の理解であるが、この縁起説とは、ヒンドゥー教の「アートマン」(我)<霊魂>の思想を根底から否定したものなのである。従って、<仏教>としての縁起説からは、「無我・無常」の説が導出され、これが仏教の旗印ともなる。しかるに、これに対して、「我・常」ということを積極的に主張するのが、如来蔵思想であり、『涅槃経』には「仏陀とは、我(アートマン)を意味する。しかるに、その我は永遠不変の実在である」と明記されているのである。従って、如来蔵思想の「我の思想」、「有の思想」が仏教の縁起説・無我説と全く逆の立場であることは明らかであり、この意味で筆者は、<如来蔵思想は仏教(縁起説)ではない>と論じるのである。

瑜伽行派の唯識説というものも、この如来蔵思想というものと全く無縁なのではない。というのも、実は、唯識思想を説いた瑜伽行派の人々は、同時にまた、如来蔵思想をも説いていたからである。すると、唯識思想と如来蔵思想との差異はどこにあり、共通性はどこにあるかということが、当然問題になる。これについては、筆者は、如来蔵思想と唯識思想に共通する根本論理として、<dha(-)tu-va(-)da>(基体説)というものを想定した。<dha(-)tu-va(-)da>とは、現象的なあれこれの存在は、「無常」であり、「無我」であるが、それらを生み出す原因となる基体(dha(-)tu=場)それ自体は、「常」であり、「我」であり、実在であると説くものである。

しかも筆者は、この<dha(-)tu-va(-)da>というものを如来蔵思想の根本論理と把えるだけでなく、仏教以前からあるヒ ンドゥー教の根本論理であり、これを否定したのが<仏教>の縁起説であると考えるのである。このように見れば、如来蔵思想と唯識思想という<dha(-)tu-va(-)da>、あるいは、「有の思想」が、ナーガールジュナの説く 「空の思想」に対するアンチテーゼとして4・5世紀のヒンドゥー教復古主義的なグプタ王朝期のインド社会に歓迎されたことの理由が、理解できるであろう。つまり、<dha(-)tu-va(-)da>とは、ヒンドゥー教の「アートマン」(我)の 思想の根本論理なのであり、この論理にもとづく如来蔵思想とは、言うなれば<仏教内のヒンドゥー教>に他ならないのである。

インドにおける仏教思想の歴史的発展とは、極論すれば、仏教がヒンドゥー教に吸収される過程、あるいは、仏教がヒンドゥー教化する過程に他ならない。原始仏教・部派仏教(小乗仏教)・大乗仏教・密教という変遷をたどってみると、ここに基本的には、<仏教からヒンドゥー教へ>という変化、すなわち、ヒンドゥー教の「有」と「我」の思想の否定として成立した 仏教が、次第にその「有」と「我」の思想に接近し、同化され、ついには吸収されてしまう過程が認められる。

原始仏教の「法無論」にもとづく縁起説が、部派仏教のアビダルマ哲学において「法有論」として解釈され、それが大乗仏教の『般若経』の「法無論」「法空論」によって否定されて、再び原始仏教の正しい立場が回復されたというのは、基本的には、正しい理解といえるが、しかしこのことから、<大乗仏教はすべて「空の思想」を説く>という帰結を導こうとするなら、これ以上の誤解もないであろう。

大乗仏教というものが、ヒンドゥー教の強い影響のもとに成立したと見るのは、今日では学界の定説とも言ってよいものである。大量の大乗経典を創作したのは、仏教的教養をもつもの、つまり、出家者であったかもしれないが、経典の読者対象としては、在家信者が強く意識されている。しかるに、注意すべきことは、インドにおける在家信者とは基本的にはヒンドゥー教徒であるということである。彼等は、仏教の出家者のみに布施するわけではなく、ジャイナ教でも、他の宗派でも、区別することなく、出家者には布施して、死後の生天を求め、日常生活においてはヒンドゥー教の生活規範に従って暮らすヒンドゥー教徒であった。従って、このような在家信者を読者、または聴衆として強く意識した大乗経典に、ヒンドゥー教からの影響が見られるということは、当然である。これを端的に示すものとして、大乗経典における呪文、呪術の受容ということがある。

<釈尊は呪術を禁じた>という伝承は多くの律蔵に認められ、呪術否定が原始仏教の基本的な立場だと思われるが、「空の思想」を説くとされる大乗経典『般若経』の末尾には、「ぎゃ諦ぎゃ諦」(gate gate)云々という呪文があり、これを『般若心経』自体では「呪」(mantra)と呼んでいる。ここで「呪」と訳された「マントラ」という語は、一般には「真言」と漢訳されることが多いが、本来はヒンドゥー教最古の宗教文献であるヴェーダ聖典本集の聖句を意味していたのである。つまり、『般若心経』は、「五蘊皆空」とか「色即是空」とかの経文においては、「一切法は空である」という「空の思想」を説いているが、最も重要なその末尾の部分において、ヒンドゥー経の「マントラ」という呪術世界に全面的に没入しているのである。

また、『般若経』が「空の思想」を説き、それが大乗仏教の思想的基盤となったといわれるが、しかし『般若経』の「空」が純粋に否定的なものでありえたのは、ほんの一瞬のようなわずかな期間にすぎない。すぐに『般若経』自身が「真如」とか「法性」とか「無分別」という肯定的なものを説きだすのである。しかるに、私見によれば、これらの三つの言葉は、単一の実在する基体、つまり、<dha(-)tu>を意味するものにほかならない。しかも、大乗仏教がさらに進展すると、ヒンドゥー教のアートマン論を積極的に公言するかのような主張が現れてくる。それが先に述べた如来蔵思想である。

かくして、大乗仏教の思想というものが、基本的には、「空から有へ」と変化する非仏教化、ヒンドゥー教化の道をたどったことが、示されたであろう。そして、最後に行き着いた先が、全く<ヒンドゥー教そのもの>と言っても過言ではない密教だったのである。

釈尊の教えである縁起説を純粋に知的なものと考える筆者より見れば、<釈尊が呪術を否定した>という伝承は、仏教の知性主義的性格を語るものとして、本質的な意義をもっている。しかるに大乗仏教は、上述したように、呪文・呪術を認め、<雑密>と呼ばれる種々の陀羅尼経典を制作した。また、ヒンドゥー教の様々な神々をも大乗経典の中に自由に登場させるようになった。それ故、いかなる大乗経典といえども、ヒンドゥー教の呪術的世界から切り離されてはいない。例を『法華経』にとるならば、羅什によって漢訳された『妙法蓮華経』の第26品は、多くの呪文を含む「陀羅尼品」であり、第25品は、観音菩薩に対する信仰を説く「観世音菩薩普門品」である。観音の名を念ずるならば、諸の現実的な苦から即時に解脱すると説く観音信仰が、呪術的なものであることは明らかであろう。

かくして、仏教の呪術化、ヒンドゥー教化が進められ、その最後に行き着いた先が、七世紀における 『大日経』『金剛頂経』の編纂によって端的に示される純粋な密教、所謂<純密>の成立だったのである。従って、密教が<仏教のヒンドゥー教化>の極にあるものであることは明らかであるが、思想的に見ても、密教が「アートマン」(我)の哲学にもとづいていることを、次に指摘しておきたい。

たとえば、密教の根本聖典である『大日経』には、

内心妙白蓮、胎蔵正均等・・・・・従此華台中、大日勝尊現。(大正18,六下)

とあるが、これは、「内心妙白蓮」、つまり、白蓮のような形状をもつ心臓--これを密教では「心蓮」と称する--に、大日如来が現れる、存在する、と説くものに他ならない。しかるに、インドでは、古来<アートマンは心臓の中に存在する>と 考えられているから、ここで心臓内の如来とは、アートマンを指すものと考えられる。かくして、密教の思想的基盤が、無我説ではなく我説、つまり、アートマン論にあることが理解されたであろう。

我か無我かというのは、いうまでもなく、根本的な対立である。仏教を無我説と見なすならば、当然のこととして、我説は仏教ではないということになる。チベット仏教哲学の本質は、中観派の「空の思想」にあるが、この「空の思想」を正確に学ぶことによって、我々は、我説と無我説の対立、特に、仏教内部における我説(如来蔵思想)と無我説(中観思想)の根本的対立を理解できるようになるのである。ここに、チベット仏教哲学を学ぶ最大の意義がある。

以上の所論に対して、次のような反論があるかもしれない。<仏教が無我説であり、ヒンドゥー教がアートマンを認める我説であることは、昔から知られていることであり、特にチベット仏教哲学の意義として、とりたてて言うほどのことではない> と。

しかし、問題は、むしろ仏教内部における我説(如来蔵思想)と無我説(中観思想)の対立にあるのであり、重要なことは、この対立が、極論すれば、チベット仏教を学ぶことによってしか明らかにならないということなのである。その理由を説明するためには、チベット仏教と中国仏教、または、朝鮮・日本をも含めた中国系仏教の思想的相違について、説明しなければならない。すなわち、結論より言えば、インド中観派の「空の思想」は、厳密な意味では、中国には正確に移入されなかったのである。換言すれば、中国系の仏教には「空の思想」の正確な理解は存在しなかったということである。

ナーガールジュナの『根本中頌』は、確かに青目の注釈を伴った形で、羅什によって、五世紀初頭に、『中論』として漢訳され、この『中論』と『百論』『十二門論』の思想を研究する人々が三論宗という有力な学派を形成し、彼等がいわば、中国における中観思想、「空の思想」の継承者となったのである。しかるに、彼等三論宗の人々の「空」の理解は、根本的な誤解を含んでおり、そのために、インド中観派の「空の思想」は、中国には正確に伝わらなかったのである。

ではその誤解とは何か。これについては、二点を指摘できる。第一は、彼らの「空」理解が、根本的に老荘思想の影響を受けていたという点であり、第二は、彼らが如来蔵思想という「有」の思想にもとづいて、「空」を解釈したということである。これらの二点は、決して別個なものではなく、むしろ第一点が第二点の根拠になっていると見ることができる。すなわち、老荘思想の構造とは、「道」または「理」という単一の実在が根源になって万物が生じるという発生論的一元論であり、構造的には、如来蔵思想の根本論理をなす<dha(-)tu-va(-)da>と完全に一致している。従って、老荘思想の影響から最後まで脱却できなかった大部分の中国仏教思想家は、如来蔵思想というものについて批判的視点をもつことができず、容易にこれを受け入れたのである。それ故、驚くべきことに、インド中観派の「空の思想」の継承者たるべき三論宗の大成者とされる吉蔵(549-623)でさえも、如来蔵思想を積極的に容認し、<dha(-)tu-va(-)da>という「有の思想」を説いたのである。

従って、思想的に見れば、中国系の仏教においては、如来蔵思想という「有」と「我」の思想が主流をなし、チベット仏教では、中観思想という「空」と「無我」の思想が中心をなしてきたと言うことができる。

ところで、上述したように、何よりも重要なことは、仏教内部における我説(如来蔵思想)と無我説(中観思想)との対立を理解することである。しかるに、我々は、中国仏教の伝統に従っているかぎり、両者の対立・ 矛盾を理解することは、不可能である。何故なら、先に説明したように、中国仏教には、厳密な意味では、中観思想というものは存在しなかったからである。従ってここに、我が国ではこれまで全く知られることのなかったチベット仏教哲学の中観思想、つまり、「空の思想」を正しく学ぶ必要があるのである。

我が国では、ごく一般的な説明として、「仏教とは<すべての人が仏性をもつ>という教えである」というような言い方がなされることが多い。この事実は、日本仏教というものが如来蔵思想を主流とする中国仏教の完全な影響下にあるということ、及び、それに対して我が国では、些かの疑念も批判も見られなかったということを示しているであろう。従って、1986年に、日本印度学仏教学会において、筆者が、「如来蔵思想は仏教にあらず」という発表をなし、 また同じタイトルの論文を発表したとき、日本の仏教学会に多少のインパクトをあたえたかもしれない。しかるに、筆者の如来蔵思想批判、及び、袴谷憲昭氏の本覚思想批判は、やはりチベット仏教哲学に対する研究なくしては、生じなかったように思われる。

ここに、一つ注目すべき事実がある。それは、如来蔵思想に対して全く批判的ではない日本の仏教学会において、山口瑞鳳博士だけが極めて早い時点から、如来蔵思想に対して批判的な視点を有し、それを明確にしておいたという事実である。すなわち、山口博士は、すでに1973年の時点で、「サムイェーの宗論」の意義について、「筆者は、中国仏教に於ける如来蔵思想を、根本的に批判したものと見る」と明言されていたのである。筆者は、当時の博士が「サムイェーの宗論」の研究に専念しておられたのを知っているが、その研究が博士に如来蔵思想に対する批判的視点を明確にする機会をもたらしたのではないかと推察される。

その後、1984年に山口博士が発表された「チベット学と仏教」では、如来蔵思想と中観思想が明確に区別され、 道元の思想が後者に一致するものとして位置づけられているが、この理解が袴谷氏の1986年の論文「差別事象を生み出した思想的背景に関する私見」に継承され、氏の本覚思想批判の中心的な原理となったことは、確実である。

このように見ると、「サムイェーの宗論」に関する思想的研究が、如来蔵思想批判や本覚思想批判を生み出す重要な契機になったことが、知られるのである。しかるに、「サムイェーの宗論」とは、チベット仏教にとって、いわば<本質的な事件> だったのである。つまり、それは八世紀末のチベットにとって、その後のチベット仏教の方向を決めるという意味で決定的な意義をもっていただけではない。チベット人は絶えず繰り返し、この思想的な<事件>の意味を考え続けたのである。「一切法は空である」と考えるならば、それは執着なのであろうか。すべての執着を否定するには、何も考えなければよいのであろうか。しかし、何も考えないのであれば、気絶している状態や石ころなどと変わりないのではなかろうか。もしそうならば、人が生きる必要もないのではないか。チベット人仏教徒は絶えずこの問題を考え続け、そして最終的には、<「一切法は空である」という思考は、我執をほろぼす良い分別であるから、それまでも否定してはならない>というツォンカパの思想を生み出したのである。ツォンカパにとって、「サムイェーの宗論」の問題が決定的なものであったことは、ツォンカパが自らの離辺中観説批判を摩訶衍説に対する批判と位置づけていたことによって、示されている。

かくして、チベット仏教哲学を学ぶ意義は、極論すれば、空思想による如来蔵思想批判を基調とする「サムイェーの宗論」と、それを明確に思想化したツォンカパの「空の哲学」を学ぶことによって、<仏教>に関する正しい理解を追求するということに尽きているであろう。

本書は、如来蔵思想にもとづくチベット密教ではなく、空思想によるチベット仏教哲学の真義を明らかにするために著されたものである。

・・以上まで。正確な本文の内容、詳しい註の内容につきましては、必ず原著の原文をご確認されて下さいませ。

一応の書置きとして、「解脱失敗とその懺悔――小池龍之介さんからの電話」と、拙関連ツイートの一部と共に、松本史朗先生の「むすび ーチベット仏教哲学の意義」『チベット仏教哲学』松本史朗著(大蔵出版)p403-p417を再掲させて頂いておきたいと存じます。

・・

「解脱失敗とその懺悔――小池龍之介さんからの電話」

https://samgha.co.jp/blog/%E8%A7%A3%E8%84%B1%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%87%BA%E6%82%94%E2%80%95%E2%80%95%E5%B0%8F%E6%B1%A0%E9%BE%8D%E4%B9%8B%E4%BB%8B%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E9%9B%BB/?fbclid=IwAR1L7VR8jr6nalAcA4Bkio3PVRqwFeHs-OLrNpidsd4JHktzAwfUc-OM3mI

・・

オウム真理教を生み出すことになっていった土壌に対しての、松本史朗先生を中心としての警鐘が、効果なくその流れを止められなかったのと、ある意味似ているような流れがあったように思えます。そう考えると、今更ながら本当に怖いですね…

— 川口英俊@往生院六萬寺@副住職@仏教 (@hide1125) 2019年3月21日

そして、そこには相変わらずに横たえている伝統仏教への失望によっての流れが、未だにオウム真理教の時と同じようにあるようにも思えますね…誠に歴史は繰り返すであります。 https://t.co/B29rB5BCx8

— 川口英俊@往生院六萬寺@副住職@仏教 (@hide1125) 2019年3月21日

仏教の仮面を被った神秘主義的似非悟り論を標榜する個々人に問題があるのだと存じます。またそれは日本において、仏教の真なる修道論がないがしろにされ続けてきた弊害であるとも考えております。猛省が必要であります。 https://t.co/tGJKy8LUkh

— 川口英俊@往生院六萬寺@副住職@仏教 (@hide1125) 2019年3月21日

そうなんだよ、、仏教の仮面を被った神秘主義的似非悟り論を標榜する個々人の思想が受け入れられやすい土壌があることの問題を私は言いたいのであります。小池氏個人への批判ではないのですよね、、なかなか理解されないのが辛い。 pic.twitter.com/mFphISS7se

— 川口英俊@往生院六萬寺@副住職@仏教 (@hide1125) 2019年3月21日

・・

参照・「むすび ーチベット仏教哲学の意義」『チベット仏教哲学』松本史朗著(大蔵出版)p403-p417

チベット仏教というと、今日の日本では、その神秘的密教的側面のみを強調し、これを無批判に礼賛する傾向が認められる。このような傾向は、1960年代アメリカのヒッピー世代における『チベットの死者の書』の流行に端を発しているように思われる。1981年に『虹の階梯 チベット密教の瞑想修行』なる書物が平河出版社から刊行されたとき、筆者は、このような傾向がついに日本にも輸入されたと感じた。

チベット密教を無批判に礼賛する傾向は、おそらくは『虹の階梯』の著者の一人である中沢新一氏を一種の理論的リーダーとして、若者たちの間で、その後も益々強まっていったと思われるが、1989年に川崎信定氏によって『チベットの死者の書』の原典からの和訳が出版され、さらに1993年秋に「チベットの死者の書」と題するNHKの一連のテレビ放映がなされる頃になると、チベット密教ブームも一つのピークに達したといえるかもしれない。

このような一連の流れに対して、我が国のチベット仏教研究者の間から、批判がなされなかったというわけではない。筆者自身についていえば、すでに1984年に一般向けに書いた小論で、次のように述べたのである。

最後に一つ、ごく最近になってチベット仏教に関するじつに嘆かわしい誤解がふたたび蔓延しはじめたことをのべておこう。それはチベット仏教をまったく「密教」と規定し、ひたすらその神秘的側面を強調して、禅定技術を絶対視するものである。チベット仏教に密教的な部分があることは否定できない。それが後期インド仏教のありのままの姿でもあったからである。しかしチベット仏教全体を「密教」と規定するなら、それは完全な誤解である。チベット仏教とはまず第一に学問仏教であり、高度に知的な、学僧たちの仏教である。(「チベットの仏教」『歴史公論』105)

また、1989年にも、ほぼ同じ趣旨を、次のように論じたのである。

最近、西欧諸国ばかりではなく日本においても、チベット仏教を無批判に礼賛する傾向が一部に認められるようになったが、一言でいって、嘆かわしいことである。何となれば、このような傾向は、殆どの場合、チベット仏教の密教的側面のみを評価し、その禅定(瞑想)技術を絶対視するものであるが、密教と禅定の思想的基盤となる実在論(これを私は <如来蔵思想=dha(-)tu-va(-)da>とよぶが)こそ、ツォンカパが最も厳しく批判し、その生涯をかけて敵対した対象であったと思われるからである。(「ツォンカパとゲルク派」『チベット仏教』(岩波講座・東洋思想 第11巻))

筆者としては、これらの論述によって、チベット密教を無批判に礼賛する傾向に対して、なにがしかの警告を発したような気になっていたが、勿論、筆者の論述が実際的な効果をもたらす筈もなかった。

また、袴谷憲昭氏は、1988年の「偽仏教を廃す」と、1989年の「中沢新一批判 現代の摩訶衍」という論文で、中沢氏の仏教理解を批判したが、前者の原稿は、山折哲雄氏を編集顧問とする法蔵館の雑誌『仏教』から全面カットされるということにもなった。

さらに、1989年の川崎氏による『チベットの死者の書』の原典からの和訳に対する書評において、チベット仏教ゲルク派出身の学僧で、現大谷大学教授の白館戒雲(ツルティム・ケサン)氏は、『チベットの死者の書』、つまり、ニンマ派の埋蔵書(gter kha)である『中有における聴聞による解脱』Bar do thos grol、における仏教理解の誤りを指摘し、さらにこの書物は、 チベット仏教最大の宗派であるゲルク派では用いないものであるから、この書を『ニンマ派の死者の書』とでも呼ぶか、または、「チベットの死者の書」と呼ばないで欲しいと述べている。これは、チベット人学僧の誠実な学問的良心を感じさせる好論説であるが、その結論をなす部分において、極めて重要な指摘がなされているので、それを次に示しておこう。

私は本書の和訳によって、チベットに関心を持たれる日本の読者がチベット仏教の全てをニンマ派と同様のものと誤解されないことを切に期待する。否むしろそれ以上に本書によってニンマ派の非仏教性を理解し、本来の仏教の在り方を考えて頂くための一助にして下さることを念願する。というのも私が尊敬して止まない日本及び仏教界に於いても、しっかりとした学問研究を軽視し、俗受けする安易な思想でこと足れりとする風潮が相当根強くはびこってきており、それが延いては様々なまやかしの宗教の蔓延を温存し助長する一因となっているように思えるからである。(ツルティム・ケサン「書評『チベットの死者の書』」『仏教セミナー』51号)

また、我が国のチベット学を代表する山口瑞鳳博士は、早くから中沢氏に対する批判的見解を示されていたが、1993年秋の「チベットの死者の書」のNHK放映の翌年には、「『チベットの死者の書』は仏典ではない」という論説を『毎日新聞』に、さらに、「中沢新一氏とNHKが持ち上げる『チベットの死者の書』はエセ仏典」と題する論説を『諸君』に発表された。前者には、次のような説明が見られる。

この書は学界では紛れもない偽書として知られる。剽窃、偽作したものをあらかじめ地中などに埋め、古代に秘匿された宝物であると称して人前で取り出して見せる「埋蔵書」の一つであり、チベット人自身が仏典と考えていない。

しかし、この論説も、上述の袴谷氏の『仏教』への原稿と同様に、他の大新聞からは掲載を拒否されたとのことである。

このようにして、チベット密教礼讃の安易な風潮に対するチベット仏教学者からの批判は、我が国のマス・メディアによって、殆どの場合は無視され、またある場合には、拒否された。それ故、大多数の人々は、日本のチベット学を代表する学者が『チベットの死者の書』は仏典ではないと論じていることも、また、中沢氏の推賞するゾクチェン教義を奉ずるニンマ派(古派)が、チベットでは、非正統派と見なされてきたことも全く知る由もなく、ただテレビで放映されるチベット人の五体投地の姿や、怪異なチベット密教絵画を見ては、<神秘の国チベット><密教の国チベット>の像を増幅させていったのである。かくして、チベット密教の瞑想修行を無批判に礼讃する危険な傾向は、ついには極端にまで押し進められたように思われる。

筆者より見れば、チベット仏教の本質は、その知的学問的伝統、すなわち、その仏教哲学にある。では、そのチベット仏教哲学の本質とは何か。また、それを学ぶことに如何なる意味があるのであろうか。

チベット仏教哲学の本質を、「空の思想」、あるいは、中観思想として説明することは、いかなる学者からも承認を得られるであろう。すなわち、八世紀の後半にチベットに入り、チベット仏教哲学の基礎を築いたシャーンタラクシタとカマラシーラ以来、チベットでは、ナーガールジュナ(2-3世紀)の『根本中頌』という論書にもとづく中観派(Ma(-)dhyamika)の「空の思想」、つまり、「一切の法(dharma 性質)は空であって、実在しない」と説く中観思想というものが、仏教哲学諸学派の思想の中で最高のものと考えられてきたのである。

大乗仏教の中で、この中観派という哲学学派と対立するのが、瑜伽行派(Yoga(-)ca(-)ra)、または、唯識派であり、彼等は、中観派の主張する「一切法の空」を<悪取空>(悪く理解された空性)として斥け、「認識(識)のみは実在する」という「有の思想」を説いた。

しかし、中観と唯識の対立において大乗仏教の思想的展開を把握しようとするのは、実は正しくない。というのも、唯識思想の形成には、あるいは正確にいえば、瑜伽行派の思想の根底には、如来蔵思想というものが深く関与していたからである。

如来蔵思想とは、一般の読者には余り耳慣れない言葉かもしれないが、かつてはむしろ仏性思想と呼ばれていたものである。この如来蔵思想とは、大乗経典の一つ『如来蔵経』の「一切衆生は、如来蔵(tatha(-)gatagarbha 如来の容れもの)である」という説と、同じく『涅槃経』の「一切衆生は、仏性をもつ」という説にもとづく思想と言うことができる。『涅槃経』の有名な「一切衆生は、仏性をもつ」という経文は、<一切の生き物は、仏に成ることができる>という意味に解されたり、果ては、仏教の平等思想の宣言だとまで解釈されることがあるが、簡単にそのように考えることのできない問題を有している。というのも、『涅槃経』に多く現れる「一切衆生は、仏性(buddhadha(-)tu)をもつ」という経文の後には、必ず「一闡提(いっせんだい、icchantika)を除く」という語が付加されていて、<「一闡提(いっせんだい)」と呼ばれるある種の人々は、永久に仏に成ることができない>という差別的な立場が明記されているからである。

筆者は、一般的通念とは逆に、如来蔵思想を差別思想であると考えているが、その背後にはインドの土着思想であるヒンドゥー教というものがあると見ている。すなわち、仏教の開祖である釈尊は「縁起」を説いた。つまり<仏教>とは縁起説である、というのが筆者の理解であるが、この縁起説とは、ヒンドゥー教の「アートマン」(我)<霊魂>の思想を根底から否定したものなのである。従って、<仏教>としての縁起説からは、「無我・無常」の説が導出され、これが仏教の旗印ともなる。しかるに、これに対して、「我・常」ということを積極的に主張するのが、如来蔵思想であり、『涅槃経』には「仏陀とは、我(アートマン)を意味する。しかるに、その我は永遠不変の実在である」と明記されているのである。従って、如来蔵思想の「我の思想」、「有の思想」が仏教の縁起説・無我説と全く逆の立場であることは明らかであり、この意味で筆者は、<如来蔵思想は仏教(縁起説)ではない>と論じるのである。

瑜伽行派の唯識説というものも、この如来蔵思想というものと全く無縁なのではない。というのも、実は、唯識思想を説いた瑜伽行派の人々は、同時にまた、如来蔵思想をも説いていたからである。すると、唯識思想と如来蔵思想との差異はどこにあり、共通性はどこにあるかということが、当然問題になる。これについては、筆者は、如来蔵思想と唯識思想に共通する根本論理として、<dha(-)tu-va(-)da>(基体説)というものを想定した。<dha(-)tu-va(-)da>とは、現象的なあれこれの存在は、「無常」であり、「無我」であるが、それらを生み出す原因となる基体(dha(-)tu=場)それ自体は、「常」であり、「我」であり、実在であると説くものである。

しかも筆者は、この<dha(-)tu-va(-)da>というものを如来蔵思想の根本論理と把えるだけでなく、仏教以前からあるヒ ンドゥー教の根本論理であり、これを否定したのが<仏教>の縁起説であると考えるのである。このように見れば、如来蔵思想と唯識思想という<dha(-)tu-va(-)da>、あるいは、「有の思想」が、ナーガールジュナの説く 「空の思想」に対するアンチテーゼとして4・5世紀のヒンドゥー教復古主義的なグプタ王朝期のインド社会に歓迎されたことの理由が、理解できるであろう。つまり、<dha(-)tu-va(-)da>とは、ヒンドゥー教の「アートマン」(我)の 思想の根本論理なのであり、この論理にもとづく如来蔵思想とは、言うなれば<仏教内のヒンドゥー教>に他ならないのである。

インドにおける仏教思想の歴史的発展とは、極論すれば、仏教がヒンドゥー教に吸収される過程、あるいは、仏教がヒンドゥー教化する過程に他ならない。原始仏教・部派仏教(小乗仏教)・大乗仏教・密教という変遷をたどってみると、ここに基本的には、<仏教からヒンドゥー教へ>という変化、すなわち、ヒンドゥー教の「有」と「我」の思想の否定として成立した 仏教が、次第にその「有」と「我」の思想に接近し、同化され、ついには吸収されてしまう過程が認められる。

原始仏教の「法無論」にもとづく縁起説が、部派仏教のアビダルマ哲学において「法有論」として解釈され、それが大乗仏教の『般若経』の「法無論」「法空論」によって否定されて、再び原始仏教の正しい立場が回復されたというのは、基本的には、正しい理解といえるが、しかしこのことから、<大乗仏教はすべて「空の思想」を説く>という帰結を導こうとするなら、これ以上の誤解もないであろう。

大乗仏教というものが、ヒンドゥー教の強い影響のもとに成立したと見るのは、今日では学界の定説とも言ってよいものである。大量の大乗経典を創作したのは、仏教的教養をもつもの、つまり、出家者であったかもしれないが、経典の読者対象としては、在家信者が強く意識されている。しかるに、注意すべきことは、インドにおける在家信者とは基本的にはヒンドゥー教徒であるということである。彼等は、仏教の出家者のみに布施するわけではなく、ジャイナ教でも、他の宗派でも、区別することなく、出家者には布施して、死後の生天を求め、日常生活においてはヒンドゥー教の生活規範に従って暮らすヒンドゥー教徒であった。従って、このような在家信者を読者、または聴衆として強く意識した大乗経典に、ヒンドゥー教からの影響が見られるということは、当然である。これを端的に示すものとして、大乗経典における呪文、呪術の受容ということがある。

<釈尊は呪術を禁じた>という伝承は多くの律蔵に認められ、呪術否定が原始仏教の基本的な立場だと思われるが、「空の思想」を説くとされる大乗経典『般若経』の末尾には、「ぎゃ諦ぎゃ諦」(gate gate)云々という呪文があり、これを『般若心経』自体では「呪」(mantra)と呼んでいる。ここで「呪」と訳された「マントラ」という語は、一般には「真言」と漢訳されることが多いが、本来はヒンドゥー教最古の宗教文献であるヴェーダ聖典本集の聖句を意味していたのである。つまり、『般若心経』は、「五蘊皆空」とか「色即是空」とかの経文においては、「一切法は空である」という「空の思想」を説いているが、最も重要なその末尾の部分において、ヒンドゥー経の「マントラ」という呪術世界に全面的に没入しているのである。

また、『般若経』が「空の思想」を説き、それが大乗仏教の思想的基盤となったといわれるが、しかし『般若経』の「空」が純粋に否定的なものでありえたのは、ほんの一瞬のようなわずかな期間にすぎない。すぐに『般若経』自身が「真如」とか「法性」とか「無分別」という肯定的なものを説きだすのである。しかるに、私見によれば、これらの三つの言葉は、単一の実在する基体、つまり、<dha(-)tu>を意味するものにほかならない。しかも、大乗仏教がさらに進展すると、ヒンドゥー教のアートマン論を積極的に公言するかのような主張が現れてくる。それが先に述べた如来蔵思想である。

かくして、大乗仏教の思想というものが、基本的には、「空から有へ」と変化する非仏教化、ヒンドゥー教化の道をたどったことが、示されたであろう。そして、最後に行き着いた先が、全く<ヒンドゥー教そのもの>と言っても過言ではない密教だったのである。

釈尊の教えである縁起説を純粋に知的なものと考える筆者より見れば、<釈尊が呪術を否定した>という伝承は、仏教の知性主義的性格を語るものとして、本質的な意義をもっている。しかるに大乗仏教は、上述したように、呪文・呪術を認め、<雑密>と呼ばれる種々の陀羅尼経典を制作した。また、ヒンドゥー教の様々な神々をも大乗経典の中に自由に登場させるようになった。それ故、いかなる大乗経典といえども、ヒンドゥー教の呪術的世界から切り離されてはいない。例を『法華経』にとるならば、羅什によって漢訳された『妙法蓮華経』の第26品は、多くの呪文を含む「陀羅尼品」であり、第25品は、観音菩薩に対する信仰を説く「観世音菩薩普門品」である。観音の名を念ずるならば、諸の現実的な苦から即時に解脱すると説く観音信仰が、呪術的なものであることは明らかであろう。

かくして、仏教の呪術化、ヒンドゥー教化が進められ、その最後に行き着いた先が、七世紀における 『大日経』『金剛頂経』の編纂によって端的に示される純粋な密教、所謂<純密>の成立だったのである。従って、密教が<仏教のヒンドゥー教化>の極にあるものであることは明らかであるが、思想的に見ても、密教が「アートマン」(我)の哲学にもとづいていることを、次に指摘しておきたい。

たとえば、密教の根本聖典である『大日経』には、

内心妙白蓮、胎蔵正均等・・・・・従此華台中、大日勝尊現。(大正18,六下)

とあるが、これは、「内心妙白蓮」、つまり、白蓮のような形状をもつ心臓--これを密教では「心蓮」と称する--に、大日如来が現れる、存在する、と説くものに他ならない。しかるに、インドでは、古来<アートマンは心臓の中に存在する>と 考えられているから、ここで心臓内の如来とは、アートマンを指すものと考えられる。かくして、密教の思想的基盤が、無我説ではなく我説、つまり、アートマン論にあることが理解されたであろう。

我か無我かというのは、いうまでもなく、根本的な対立である。仏教を無我説と見なすならば、当然のこととして、我説は仏教ではないということになる。チベット仏教哲学の本質は、中観派の「空の思想」にあるが、この「空の思想」を正確に学ぶことによって、我々は、我説と無我説の対立、特に、仏教内部における我説(如来蔵思想)と無我説(中観思想)の根本的対立を理解できるようになるのである。ここに、チベット仏教哲学を学ぶ最大の意義がある。

以上の所論に対して、次のような反論があるかもしれない。<仏教が無我説であり、ヒンドゥー教がアートマンを認める我説であることは、昔から知られていることであり、特にチベット仏教哲学の意義として、とりたてて言うほどのことではない> と。

しかし、問題は、むしろ仏教内部における我説(如来蔵思想)と無我説(中観思想)の対立にあるのであり、重要なことは、この対立が、極論すれば、チベット仏教を学ぶことによってしか明らかにならないということなのである。その理由を説明するためには、チベット仏教と中国仏教、または、朝鮮・日本をも含めた中国系仏教の思想的相違について、説明しなければならない。すなわち、結論より言えば、インド中観派の「空の思想」は、厳密な意味では、中国には正確に移入されなかったのである。換言すれば、中国系の仏教には「空の思想」の正確な理解は存在しなかったということである。

ナーガールジュナの『根本中頌』は、確かに青目の注釈を伴った形で、羅什によって、五世紀初頭に、『中論』として漢訳され、この『中論』と『百論』『十二門論』の思想を研究する人々が三論宗という有力な学派を形成し、彼等がいわば、中国における中観思想、「空の思想」の継承者となったのである。しかるに、彼等三論宗の人々の「空」の理解は、根本的な誤解を含んでおり、そのために、インド中観派の「空の思想」は、中国には正確に伝わらなかったのである。

ではその誤解とは何か。これについては、二点を指摘できる。第一は、彼らの「空」理解が、根本的に老荘思想の影響を受けていたという点であり、第二は、彼らが如来蔵思想という「有」の思想にもとづいて、「空」を解釈したということである。これらの二点は、決して別個なものではなく、むしろ第一点が第二点の根拠になっていると見ることができる。すなわち、老荘思想の構造とは、「道」または「理」という単一の実在が根源になって万物が生じるという発生論的一元論であり、構造的には、如来蔵思想の根本論理をなす<dha(-)tu-va(-)da>と完全に一致している。従って、老荘思想の影響から最後まで脱却できなかった大部分の中国仏教思想家は、如来蔵思想というものについて批判的視点をもつことができず、容易にこれを受け入れたのである。それ故、驚くべきことに、インド中観派の「空の思想」の継承者たるべき三論宗の大成者とされる吉蔵(549-623)でさえも、如来蔵思想を積極的に容認し、<dha(-)tu-va(-)da>という「有の思想」を説いたのである。

従って、思想的に見れば、中国系の仏教においては、如来蔵思想という「有」と「我」の思想が主流をなし、チベット仏教では、中観思想という「空」と「無我」の思想が中心をなしてきたと言うことができる。

ところで、上述したように、何よりも重要なことは、仏教内部における我説(如来蔵思想)と無我説(中観思想)との対立を理解することである。しかるに、我々は、中国仏教の伝統に従っているかぎり、両者の対立・ 矛盾を理解することは、不可能である。何故なら、先に説明したように、中国仏教には、厳密な意味では、中観思想というものは存在しなかったからである。従ってここに、我が国ではこれまで全く知られることのなかったチベット仏教哲学の中観思想、つまり、「空の思想」を正しく学ぶ必要があるのである。

我が国では、ごく一般的な説明として、「仏教とは<すべての人が仏性をもつ>という教えである」というような言い方がなされることが多い。この事実は、日本仏教というものが如来蔵思想を主流とする中国仏教の完全な影響下にあるということ、及び、それに対して我が国では、些かの疑念も批判も見られなかったということを示しているであろう。従って、1986年に、日本印度学仏教学会において、筆者が、「如来蔵思想は仏教にあらず」という発表をなし、 また同じタイトルの論文を発表したとき、日本の仏教学会に多少のインパクトをあたえたかもしれない。しかるに、筆者の如来蔵思想批判、及び、袴谷憲昭氏の本覚思想批判は、やはりチベット仏教哲学に対する研究なくしては、生じなかったように思われる。

ここに、一つ注目すべき事実がある。それは、如来蔵思想に対して全く批判的ではない日本の仏教学会において、山口瑞鳳博士だけが極めて早い時点から、如来蔵思想に対して批判的な視点を有し、それを明確にしておいたという事実である。すなわち、山口博士は、すでに1973年の時点で、「サムイェーの宗論」の意義について、「筆者は、中国仏教に於ける如来蔵思想を、根本的に批判したものと見る」と明言されていたのである。筆者は、当時の博士が「サムイェーの宗論」の研究に専念しておられたのを知っているが、その研究が博士に如来蔵思想に対する批判的視点を明確にする機会をもたらしたのではないかと推察される。

その後、1984年に山口博士が発表された「チベット学と仏教」では、如来蔵思想と中観思想が明確に区別され、 道元の思想が後者に一致するものとして位置づけられているが、この理解が袴谷氏の1986年の論文「差別事象を生み出した思想的背景に関する私見」に継承され、氏の本覚思想批判の中心的な原理となったことは、確実である。

このように見ると、「サムイェーの宗論」に関する思想的研究が、如来蔵思想批判や本覚思想批判を生み出す重要な契機になったことが、知られるのである。しかるに、「サムイェーの宗論」とは、チベット仏教にとって、いわば<本質的な事件> だったのである。つまり、それは八世紀末のチベットにとって、その後のチベット仏教の方向を決めるという意味で決定的な意義をもっていただけではない。チベット人は絶えず繰り返し、この思想的な<事件>の意味を考え続けたのである。「一切法は空である」と考えるならば、それは執着なのであろうか。すべての執着を否定するには、何も考えなければよいのであろうか。しかし、何も考えないのであれば、気絶している状態や石ころなどと変わりないのではなかろうか。もしそうならば、人が生きる必要もないのではないか。チベット人仏教徒は絶えずこの問題を考え続け、そして最終的には、<「一切法は空である」という思考は、我執をほろぼす良い分別であるから、それまでも否定してはならない>というツォンカパの思想を生み出したのである。ツォンカパにとって、「サムイェーの宗論」の問題が決定的なものであったことは、ツォンカパが自らの離辺中観説批判を摩訶衍説に対する批判と位置づけていたことによって、示されている。

かくして、チベット仏教哲学を学ぶ意義は、極論すれば、空思想による如来蔵思想批判を基調とする「サムイェーの宗論」と、それを明確に思想化したツォンカパの「空の哲学」を学ぶことによって、<仏教>に関する正しい理解を追求するということに尽きているであろう。

本書は、如来蔵思想にもとづくチベット密教ではなく、空思想によるチベット仏教哲学の真義を明らかにするために著されたものである。

・・以上まで。正確な本文の内容、詳しい註の内容につきましては、必ず原著の原文をご確認されて下さいませ。