1835年×月×日、オランダ・ロッテルダムの上空に、その奇妙な「物体」はあらわれました。見たこともない、妙な形をしています。ロッテルダムの市民は大騒ぎ。どうやらそれは軽気球でした。それにしても妙なかたちです。

軽気球はゆっくり下降してきます。乗っているのはだれか? …小男でした。灰色の髪を後ろだ束ね、ゆるやかなフロックコートを着てズボンを履いていました。鼻はおそろしく長く曲がっていて、目はぱっちりしてよく光り、しかし、耳らしいものはどこにもありませんでした。

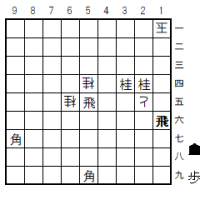

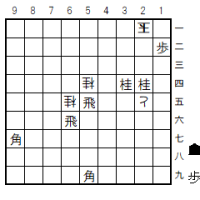

気球が地上100フィートのところまでくると、小男は、モロッコ革の包みを、ロッテルダム市長の前にドサッと落とし、それから、砂袋を6つドサドサと落とし、すると軽気球はまた上昇をはじめました。

〔そのうちに、軽気球は雀のように空にのぼり、市のはるか上のほうへ翔けって、ついにさっき妙な風で出てきたあの雲と同じような雲の中に静かに漂い入り、ロッテルダムの市民のびっくりしている目から永遠に消えてしまった。〕

軽気球の小さな紳士は空に消え、市民の興味は彼が落としていった「包み」に移った。

「包み」の中身は手紙だった。その手紙は、ロッテルダム天文台大学総長に宛てられたものだった。

差出人は、ハンス・プファール。 ハンス・プファールは、元ロッテルダムの市民で3年前に姿を消したふいご職人であった。

その手紙よると、なんと、彼は月に住んでいるという。その天文台総長への手紙は、彼が、どのようにして月へ行ったかを記録したものだった。

ふいご職人であったハンスは、仕事が多い時には幸福であったが、時代のながれで突然に仕事が少なくなり、毎日を飲んだくれて暮らしていた。そういう時に、酒場で、天文学の本に出会う。それを読んで以来、ハンスは「月へ行って暮らす」ということを実現させることに熱中する。

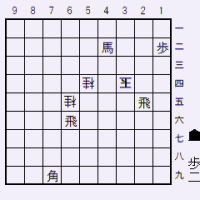

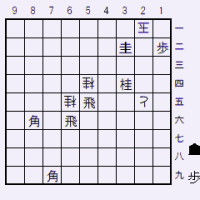

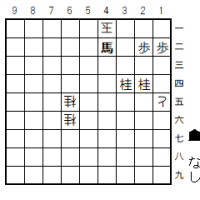

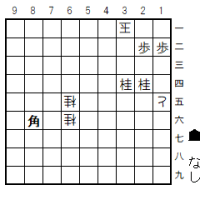

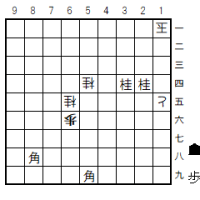

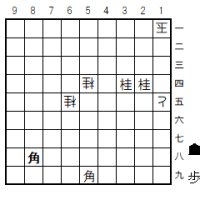

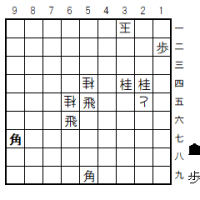

軽気球で空をずっと上昇するとどうなるのか。気球は、その中に空気よりも軽いガスが入っているから、上昇する。宇宙は空気がないという。ほんとうに何もないのか。「エーテル」というものがあるという。宇宙にある「エーテル」と地球と月の引力との関係はどうなっているのか。 気圧の問題もある。気圧が薄くなってくると、人間は苦しくなるという。それをどう解決するか…。

お金がないハンスは借金をして、宇宙船(軽気球)をつくり始めた。どうせ自分は月で暮らすのだ。 絶対儲かるといってできるだけの金を借りて、あとは踏み倒せばいい…。

これはアメリカ作家エドガー・アラン・ポーの小説『ハンス・プファールの無比の冒険』の話。それを書いたのは、まだ電灯も飛行機もない時代である。

ポーは、猫が好きだったようで、この小説の中でも、ハンス・プファ-ルが宇宙船(軽気球)に乗り込む際、一匹の猫も連れて行っている。この猫は、雌猫だった。月へゆく旅の途中で、三匹の仔猫を産んでいる。

やっぱり司馬さんが言うように、猫は航海に必要なパートナーということか。

ポーがこの小説を書いた1835年はどういう時代だったか。

電気が実用化されるのは、19世紀後半のことで、この時代には、まだない。

鉄道は、1825年にイギリスで最初に開通し、アメリカでも1827年に開通。

船が、帆船から蒸気船に変わってゆくのは、1810年頃から。

つまりこの時代、ようやく蒸気機関と石炭が欧米で実用的になってきた時代なのである。

だから、「飛行機」など、まだ影もない。飛行機が発明されるのは20世紀になってから。

そういう時代で、もし宇宙船を造って月まで行こうと真面目に考えるなら、一番実用的なのは「気球」ということになるのだろう。まだ27歳のポーは、真面目に考えたのだ。「どうやったら月に行けるか」と。

この小説では、月に着陸するまでをこまかく書いているのだが、月に住んでいた小人たちとハンス・プファールがどのように暮らしたかは触れていない。 「どうやったら月に行けるか」 それがポーの関心事だった。 その着想に夢中になったハンスの姿は、ポー自身だったのだ。 できることなら、本気で行きたいと願っていたのかもしれない。

しかしそれにしても、アメリカに住むポーは、なぜこの話の舞台をオランダ・ロッテルダムに設定したのだろう? ロッテルダムは今でこそ大都市だし、世界有数の貿易量(欧州第1位)を誇る港なのだが、19世紀の前半ではそれほどでもなかったはずだ。オランダは「技術」の国、というイメージが、ポーの中にあったのかもしれない。

ロッテルダムは、以前僕が書いたキンデルダイク村と近い。ここで咸臨丸がキンデルダイクの造船所で建造されたのは1857年だった。

オランダは、「技術」(つまり工夫)なしには生きていけない国だ。キンデルダイクのあの風車群も、何のためにあるかというと(今は観光用だが)、水をかき出すためである。常に排水をしていないと、土地が水没してしまうのだ。だから、地球温暖化問題でもっとも真剣なのは、オランダだとか。

オランダは、このように、国自体が「技術」に支えられて海に浮かんでいる船のような国なのだ。 僕は、ああいう国に生まれて住んでいる人は、仮にどこかに移り住むことになっても、「海」に囲まれた場所でないと落ち着かないかもしれないなあ、などと思ったりする。長崎の「平戸」もそういうところだし、アメリカのニューヨーク(マンハッタン島)に最初に住み始めたのは、オランダ人だそうだ。(だから昔は、ニューアムステルダムだった。)

ニューヨークは、ポーが暮らした街でもある。

ポーの小説を読んだフランス作家ジュール・ベルヌは、1865年に『月世界旅行』を書いた。これは、アメリカ人が「人間の入った砲弾」(しかも一人じゃない)を飛ばして月まで行くという話である。

ゴッホの『ドビーニー庭』の消えた黒猫も、宇宙船に乗って、月へ行ったのかも。

軽気球はゆっくり下降してきます。乗っているのはだれか? …小男でした。灰色の髪を後ろだ束ね、ゆるやかなフロックコートを着てズボンを履いていました。鼻はおそろしく長く曲がっていて、目はぱっちりしてよく光り、しかし、耳らしいものはどこにもありませんでした。

気球が地上100フィートのところまでくると、小男は、モロッコ革の包みを、ロッテルダム市長の前にドサッと落とし、それから、砂袋を6つドサドサと落とし、すると軽気球はまた上昇をはじめました。

〔そのうちに、軽気球は雀のように空にのぼり、市のはるか上のほうへ翔けって、ついにさっき妙な風で出てきたあの雲と同じような雲の中に静かに漂い入り、ロッテルダムの市民のびっくりしている目から永遠に消えてしまった。〕

軽気球の小さな紳士は空に消え、市民の興味は彼が落としていった「包み」に移った。

「包み」の中身は手紙だった。その手紙は、ロッテルダム天文台大学総長に宛てられたものだった。

差出人は、ハンス・プファール。 ハンス・プファールは、元ロッテルダムの市民で3年前に姿を消したふいご職人であった。

その手紙よると、なんと、彼は月に住んでいるという。その天文台総長への手紙は、彼が、どのようにして月へ行ったかを記録したものだった。

ふいご職人であったハンスは、仕事が多い時には幸福であったが、時代のながれで突然に仕事が少なくなり、毎日を飲んだくれて暮らしていた。そういう時に、酒場で、天文学の本に出会う。それを読んで以来、ハンスは「月へ行って暮らす」ということを実現させることに熱中する。

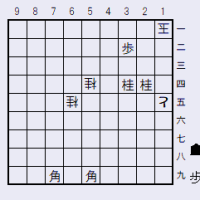

軽気球で空をずっと上昇するとどうなるのか。気球は、その中に空気よりも軽いガスが入っているから、上昇する。宇宙は空気がないという。ほんとうに何もないのか。「エーテル」というものがあるという。宇宙にある「エーテル」と地球と月の引力との関係はどうなっているのか。 気圧の問題もある。気圧が薄くなってくると、人間は苦しくなるという。それをどう解決するか…。

お金がないハンスは借金をして、宇宙船(軽気球)をつくり始めた。どうせ自分は月で暮らすのだ。 絶対儲かるといってできるだけの金を借りて、あとは踏み倒せばいい…。

これはアメリカ作家エドガー・アラン・ポーの小説『ハンス・プファールの無比の冒険』の話。それを書いたのは、まだ電灯も飛行機もない時代である。

ポーは、猫が好きだったようで、この小説の中でも、ハンス・プファ-ルが宇宙船(軽気球)に乗り込む際、一匹の猫も連れて行っている。この猫は、雌猫だった。月へゆく旅の途中で、三匹の仔猫を産んでいる。

やっぱり司馬さんが言うように、猫は航海に必要なパートナーということか。

ポーがこの小説を書いた1835年はどういう時代だったか。

電気が実用化されるのは、19世紀後半のことで、この時代には、まだない。

鉄道は、1825年にイギリスで最初に開通し、アメリカでも1827年に開通。

船が、帆船から蒸気船に変わってゆくのは、1810年頃から。

つまりこの時代、ようやく蒸気機関と石炭が欧米で実用的になってきた時代なのである。

だから、「飛行機」など、まだ影もない。飛行機が発明されるのは20世紀になってから。

そういう時代で、もし宇宙船を造って月まで行こうと真面目に考えるなら、一番実用的なのは「気球」ということになるのだろう。まだ27歳のポーは、真面目に考えたのだ。「どうやったら月に行けるか」と。

この小説では、月に着陸するまでをこまかく書いているのだが、月に住んでいた小人たちとハンス・プファールがどのように暮らしたかは触れていない。 「どうやったら月に行けるか」 それがポーの関心事だった。 その着想に夢中になったハンスの姿は、ポー自身だったのだ。 できることなら、本気で行きたいと願っていたのかもしれない。

しかしそれにしても、アメリカに住むポーは、なぜこの話の舞台をオランダ・ロッテルダムに設定したのだろう? ロッテルダムは今でこそ大都市だし、世界有数の貿易量(欧州第1位)を誇る港なのだが、19世紀の前半ではそれほどでもなかったはずだ。オランダは「技術」の国、というイメージが、ポーの中にあったのかもしれない。

ロッテルダムは、以前僕が書いたキンデルダイク村と近い。ここで咸臨丸がキンデルダイクの造船所で建造されたのは1857年だった。

オランダは、「技術」(つまり工夫)なしには生きていけない国だ。キンデルダイクのあの風車群も、何のためにあるかというと(今は観光用だが)、水をかき出すためである。常に排水をしていないと、土地が水没してしまうのだ。だから、地球温暖化問題でもっとも真剣なのは、オランダだとか。

オランダは、このように、国自体が「技術」に支えられて海に浮かんでいる船のような国なのだ。 僕は、ああいう国に生まれて住んでいる人は、仮にどこかに移り住むことになっても、「海」に囲まれた場所でないと落ち着かないかもしれないなあ、などと思ったりする。長崎の「平戸」もそういうところだし、アメリカのニューヨーク(マンハッタン島)に最初に住み始めたのは、オランダ人だそうだ。(だから昔は、ニューアムステルダムだった。)

ニューヨークは、ポーが暮らした街でもある。

ポーの小説を読んだフランス作家ジュール・ベルヌは、1865年に『月世界旅行』を書いた。これは、アメリカ人が「人間の入った砲弾」(しかも一人じゃない)を飛ばして月まで行くという話である。

ゴッホの『ドビーニー庭』の消えた黒猫も、宇宙船に乗って、月へ行ったのかも。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます