既に年始の恒例になりつつある「お菊の祠」への訪問。

強風の出ない事も確認して十分に気温の上がった時間に甘楽・小幡に向かう。

今日は去年遭遇した新しい林道を使う祠への最短ルートを再確認したり

先日ここを通過して熊倉山に行ったマイミクさんの写真から去年

奉納したものが無くなっているらしいので気になるからで本格山歩き

ではない。

拙宅から小幡へは吉井廻りより富岡経由の方が信号が少ないので気分的に楽。

R-18の岩井からR-10、下高尾からR-197(下高尾ー小幡線)をまっしぐら。

福島でR-254を突っ切ると歴史民族資料館手前の小幡信号からはR-46(富岡ー神流線)に

切り替わって轟(トドロク)地区。雄川を二回渡ったところの宝積(ホウシャク)寺

道標で左折して林道に入る。

林道に入って1.8K地点で舗装は切れてダート道になるが、未だ雪は一度も降って

いないので雪解け霜解けで泥濘になる事も無く何とか走行できる。

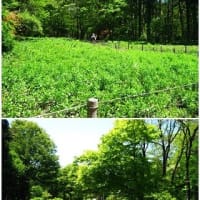

ダート道を蛇行すること0.9Kで天狗山への道が左へ分岐し、その角に砂塵に

まみれた道標が叢に建っている。道標に従って行く場合は「桜の園」を

経て天狗山と菊ヶ池の分岐道標に出てそこも駐車可能スペース。

今日は新規に開かれた直進のダート道を走行してみるのだ。いきなり斜面を蛇行で

急降した後は斜面を縫って傾斜が僅かの登りが続く。

やがて右から古い林道が合流するが、ここが宝積寺から0.4k上の東屋から

「水越沢」を登って来て到達する地点。天狗との分岐からは1.3K地点。

その近くに車寄せの様なスペースに駐車。兎に角、ダートとは云えここまでの普通車の

走行可能が確認出来たのでこの辺の低山めぐり順路に変化が見られるだろう。

ここは丁度曲がり角なので西・北が開けていて浅間と妙義。

樹枝が邪魔だが榛名方面。

そこから約100mで去年確認しておいた登山口が左の山手に入っている(12.15)。

勿論、林道は先に延びてはいるが通行止めの注意看板がみえるので未だ工事は続行中。

登山口を僅かに入ると直ぐにY字分岐、双方とも再び合流するが左は地形図で500mと

表記されている「鷲れい山」経由、右は直行の道。

道形はっきりとしてはいるが、必ずしも快適とは云えない。

霜柱が土を押し上げ、それがそのまま凍結しているのでザクザクと音は気分が良いが

硬軟の違いがあるので時々足首にグキッと来る。

左前方に鷲れい山、麓の宝積寺の山号も鷲れい山だから何かの関係が有るのだろう。

途中に錆びた古い道標、良く見ると文字の部分は新しく上書きされているで

甘楽町・観光協会の気遣い。

道は大きい蛇行を繰り返すが西面を回るところで展望場所、だがこの程度。

次第に傾斜増しながらの林道で数回のY字分岐は全て左を選択。やがて熊倉山からの

稜線と平行して北への直線路。最後の小尾根を時計回りに跨ぐと又もやY字分岐。

その根元が大岩が折り重なる「菊ヶ池」(12.42)。

入り口には正面に奉納と刻まれた手洗い石。

大岩群を左側から回りこんで岩の上。直ぐに石仏があるがこれは新しいもの。

その奥に「菊女霊」の石碑、持参の蝋燭と線香を供えてお参り。蝋燭は信州善光寺の

名入れ、線香は京都東山銀閣寺と我が家としては貴重品の部類。

少し離れて石宮と石像があるが菊ヶ池との関連は不明。

この菊ヶ池は看板も無いので上から来ると右カーブの左側のため目に触れる事も無く

素通りの可能性が高い。特に下地が悪く足元ばかりに注意が集中するから。

少し休んでから祠に向かって出発。東に見えるこの稜線の末端にあるのだが

小尾根を一つだけ跨ぐだけで意外に近い。

稜線の北に回りこむと上に小屋風の物が見える。これがお菊の祠。

祠の中を覗くと心配していた通り、去年供えたものは見当たらない。一年前の

当時の写真はこれ。特に無礼・不遜とか不適切として撤去されるような代物では

なく単純にお菊の霊の山中での無聊の慰めにと思っていたのだが、それは爺イの

常識としてだから何とも云えない。

祠の前で爺イは何やらゴソゴソとやっている。先日の少林山で仕入れた達磨に

片目を入れているのだ。

今年は特別の願い物を持参した。巨人軍の必勝祈願の達磨とジャビ人形。

今シーズンは例によって資金量に物を言わせて世間の顰蹙を買う大型補強。

もう退路も絶たれ言い訳は通用しない。で、神頼みならぬお菊頼りの次第。

もう一寸近づくと

因みに達磨の目の入れ方は密教の「阿吽(アウン)」から来ているとの事。「阿」は

すべての始まり、「吽」は終りを示すらしい。つまり、「阿吽」で宇宙のすべてを

現しているという事。

左目から(向かって右目から)入れるというのは、陰陽五行からの由来。達磨の赤は

火を現し、火は南の方位を示すんだそうで、陰陽五行では、東より物事が生まれ、

西で無くなるといわれているから、達磨を南に向けた場合、東が左目、西が右目の

方向を示しているからーーーと、大体納得。

三時には家族の運転手を勤めるために寄り道なしで本日は終了。

当然の事に今日の品々は持ち帰り。ザクザクと霜柱を踏んで下山にかかり

20分弱ほどで登山口。念の為、通行止めの先をみると造成は相当進んでいるらしく

遥か彼方から重機の稼動する音も聞こえてくる。

駐車場所の陽だまりで軽食をしていると工事関係者の軽自動車が通過、

一言「通行禁止だよ」と。実は通行止めの表示はこの手前にもう一つあり

見なかった事にして通過しており、止まったのは二つ目だから。

此処を起点にすれば元気の有るうちに熊倉に行けるし、そこから東進して無名峠を

北上して天狗山を周回して来るルートが年寄りにも楽になる。

蛇足ながら毎回載せているお菊事件の一席。

手っ取り早く「菊女蛇責」の事を記した「小幡伝説」の要旨を引用する。

「上総介信貞殿、菊という女を召し使ひ給ひけるが、或る時、この女

信貞殿への御膳を据ゑけるに何とかしたるけん、御食椀の内へ針を取り

落としけるを知らずして御膳を据ゑければ菊が運命の

尽くる時か。信貞殿(おのれ我に針を呑ませ殺害せんとしたる曲者なり。

言語道断の奴、身を寸々に切り裂きても飽きたらぬ)と下部共に申付けられ

蛇を数多く取り集め大なる桶に菊を裸にして押し

こめ、蓋の穴から蛇を入れ塞ぐ。蛇共中にて上になり下になり潜合ひ夫より

菊が身の内に喰い入る。

其の桶を宝積寺山の奥なる池に沈めける。懸かる所へ小柏源六という侍、

猪狩りに立出て其処を通りけるが、女の泣き叫ぶ声聞えければ池の邊に

立ち寄りて見てあれば桶一つ浮かび女の首計り出してあり。源六不憫に

思い弓の弭にて掻き寄せ桶の蓋を打ち破れば蛇共夥しく出でにけり。

女喜びて誰様にておわしますと問いければ小柏源六なりと答う。

女申すよう、このご恩には今より後、御家の中へ蛇参りても怨を

致させ申すまじ、御心安かれと云う声と共に死にけり。さるによって小柏の

家にては其の子孫今に至りて繁盛す」と、まあ こんな話だが事件発生時は

信貞は未だ北条方で長尾景虎(この直後に謙信)の小田原攻め(1561)に備えて

小田原詰だったのでこれは伝説だが此れに似たような事件が実際にあったのだと

爺イは思っている。

ここに出てくる小柏源六さんは実在の人物で長篠の合戦(1575)で奮戦の末、

戦死している。

同じく出陣した安中勢は長篠で全員玉砕、安中城廃城の要因となる。勝頼も

無理をさせたもんだ。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

強風の出ない事も確認して十分に気温の上がった時間に甘楽・小幡に向かう。

今日は去年遭遇した新しい林道を使う祠への最短ルートを再確認したり

先日ここを通過して熊倉山に行ったマイミクさんの写真から去年

奉納したものが無くなっているらしいので気になるからで本格山歩き

ではない。

拙宅から小幡へは吉井廻りより富岡経由の方が信号が少ないので気分的に楽。

R-18の岩井からR-10、下高尾からR-197(下高尾ー小幡線)をまっしぐら。

福島でR-254を突っ切ると歴史民族資料館手前の小幡信号からはR-46(富岡ー神流線)に

切り替わって轟(トドロク)地区。雄川を二回渡ったところの宝積(ホウシャク)寺

道標で左折して林道に入る。

林道に入って1.8K地点で舗装は切れてダート道になるが、未だ雪は一度も降って

いないので雪解け霜解けで泥濘になる事も無く何とか走行できる。

ダート道を蛇行すること0.9Kで天狗山への道が左へ分岐し、その角に砂塵に

まみれた道標が叢に建っている。道標に従って行く場合は「桜の園」を

経て天狗山と菊ヶ池の分岐道標に出てそこも駐車可能スペース。

今日は新規に開かれた直進のダート道を走行してみるのだ。いきなり斜面を蛇行で

急降した後は斜面を縫って傾斜が僅かの登りが続く。

やがて右から古い林道が合流するが、ここが宝積寺から0.4k上の東屋から

「水越沢」を登って来て到達する地点。天狗との分岐からは1.3K地点。

その近くに車寄せの様なスペースに駐車。兎に角、ダートとは云えここまでの普通車の

走行可能が確認出来たのでこの辺の低山めぐり順路に変化が見られるだろう。

ここは丁度曲がり角なので西・北が開けていて浅間と妙義。

樹枝が邪魔だが榛名方面。

そこから約100mで去年確認しておいた登山口が左の山手に入っている(12.15)。

勿論、林道は先に延びてはいるが通行止めの注意看板がみえるので未だ工事は続行中。

登山口を僅かに入ると直ぐにY字分岐、双方とも再び合流するが左は地形図で500mと

表記されている「鷲れい山」経由、右は直行の道。

道形はっきりとしてはいるが、必ずしも快適とは云えない。

霜柱が土を押し上げ、それがそのまま凍結しているのでザクザクと音は気分が良いが

硬軟の違いがあるので時々足首にグキッと来る。

左前方に鷲れい山、麓の宝積寺の山号も鷲れい山だから何かの関係が有るのだろう。

途中に錆びた古い道標、良く見ると文字の部分は新しく上書きされているで

甘楽町・観光協会の気遣い。

道は大きい蛇行を繰り返すが西面を回るところで展望場所、だがこの程度。

次第に傾斜増しながらの林道で数回のY字分岐は全て左を選択。やがて熊倉山からの

稜線と平行して北への直線路。最後の小尾根を時計回りに跨ぐと又もやY字分岐。

その根元が大岩が折り重なる「菊ヶ池」(12.42)。

入り口には正面に奉納と刻まれた手洗い石。

大岩群を左側から回りこんで岩の上。直ぐに石仏があるがこれは新しいもの。

その奥に「菊女霊」の石碑、持参の蝋燭と線香を供えてお参り。蝋燭は信州善光寺の

名入れ、線香は京都東山銀閣寺と我が家としては貴重品の部類。

少し離れて石宮と石像があるが菊ヶ池との関連は不明。

この菊ヶ池は看板も無いので上から来ると右カーブの左側のため目に触れる事も無く

素通りの可能性が高い。特に下地が悪く足元ばかりに注意が集中するから。

少し休んでから祠に向かって出発。東に見えるこの稜線の末端にあるのだが

小尾根を一つだけ跨ぐだけで意外に近い。

稜線の北に回りこむと上に小屋風の物が見える。これがお菊の祠。

祠の中を覗くと心配していた通り、去年供えたものは見当たらない。一年前の

当時の写真はこれ。特に無礼・不遜とか不適切として撤去されるような代物では

なく単純にお菊の霊の山中での無聊の慰めにと思っていたのだが、それは爺イの

常識としてだから何とも云えない。

祠の前で爺イは何やらゴソゴソとやっている。先日の少林山で仕入れた達磨に

片目を入れているのだ。

今年は特別の願い物を持参した。巨人軍の必勝祈願の達磨とジャビ人形。

今シーズンは例によって資金量に物を言わせて世間の顰蹙を買う大型補強。

もう退路も絶たれ言い訳は通用しない。で、神頼みならぬお菊頼りの次第。

もう一寸近づくと

因みに達磨の目の入れ方は密教の「阿吽(アウン)」から来ているとの事。「阿」は

すべての始まり、「吽」は終りを示すらしい。つまり、「阿吽」で宇宙のすべてを

現しているという事。

左目から(向かって右目から)入れるというのは、陰陽五行からの由来。達磨の赤は

火を現し、火は南の方位を示すんだそうで、陰陽五行では、東より物事が生まれ、

西で無くなるといわれているから、達磨を南に向けた場合、東が左目、西が右目の

方向を示しているからーーーと、大体納得。

三時には家族の運転手を勤めるために寄り道なしで本日は終了。

当然の事に今日の品々は持ち帰り。ザクザクと霜柱を踏んで下山にかかり

20分弱ほどで登山口。念の為、通行止めの先をみると造成は相当進んでいるらしく

遥か彼方から重機の稼動する音も聞こえてくる。

駐車場所の陽だまりで軽食をしていると工事関係者の軽自動車が通過、

一言「通行禁止だよ」と。実は通行止めの表示はこの手前にもう一つあり

見なかった事にして通過しており、止まったのは二つ目だから。

此処を起点にすれば元気の有るうちに熊倉に行けるし、そこから東進して無名峠を

北上して天狗山を周回して来るルートが年寄りにも楽になる。

蛇足ながら毎回載せているお菊事件の一席。

手っ取り早く「菊女蛇責」の事を記した「小幡伝説」の要旨を引用する。

「上総介信貞殿、菊という女を召し使ひ給ひけるが、或る時、この女

信貞殿への御膳を据ゑけるに何とかしたるけん、御食椀の内へ針を取り

落としけるを知らずして御膳を据ゑければ菊が運命の

尽くる時か。信貞殿(おのれ我に針を呑ませ殺害せんとしたる曲者なり。

言語道断の奴、身を寸々に切り裂きても飽きたらぬ)と下部共に申付けられ

蛇を数多く取り集め大なる桶に菊を裸にして押し

こめ、蓋の穴から蛇を入れ塞ぐ。蛇共中にて上になり下になり潜合ひ夫より

菊が身の内に喰い入る。

其の桶を宝積寺山の奥なる池に沈めける。懸かる所へ小柏源六という侍、

猪狩りに立出て其処を通りけるが、女の泣き叫ぶ声聞えければ池の邊に

立ち寄りて見てあれば桶一つ浮かび女の首計り出してあり。源六不憫に

思い弓の弭にて掻き寄せ桶の蓋を打ち破れば蛇共夥しく出でにけり。

女喜びて誰様にておわしますと問いければ小柏源六なりと答う。

女申すよう、このご恩には今より後、御家の中へ蛇参りても怨を

致させ申すまじ、御心安かれと云う声と共に死にけり。さるによって小柏の

家にては其の子孫今に至りて繁盛す」と、まあ こんな話だが事件発生時は

信貞は未だ北条方で長尾景虎(この直後に謙信)の小田原攻め(1561)に備えて

小田原詰だったのでこれは伝説だが此れに似たような事件が実際にあったのだと

爺イは思っている。

ここに出てくる小柏源六さんは実在の人物で長篠の合戦(1575)で奮戦の末、

戦死している。

同じく出陣した安中勢は長篠で全員玉砕、安中城廃城の要因となる。勝頼も

無理をさせたもんだ。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

登路途中には西回りにも東回りにも多数の

菊ヶ池との道標があるのに現地にだけ

看板なしなので見つからないという記事に

時々出会います。

それにしても、先日の烏帽子岩は凄かったですね。地形図に表示があるので何時かはと思っていましたがあんなに凄いとは想像もしていませんでした。