2007年これから登場予定のシナリオ・小説

★短編~中篇小説「踏み切りの向こうの街」

あらすじ

坂井肇は、東京近郊の私鉄駅から歩いて10分くらいの集合住宅に住んでいる。

毎朝、武蔵野電鉄で新宿に向かい大学受験予備校の先生をしている。彼は熟年離婚で妻と子供二人と別れて今は一人住まいである。仕事も忙しいせいか、彼は踏み切りを渡り向こう側を歩いたことがない。肇が家に帰り一人で夕食の支度をしていると家を揺るがす地震が起きた。急いで電気・ガスを柱に捕まり、床を這いながら消した。入り口の鉄製ドアを開けて震度6弱の近頃なかった地震に驚いたものの急いで頑丈なテーブルに身を潜めて地震の止むのを待った。

長かった地震は止んだものの断水・ガス使用不能・パソコン・テレビ・電子レンジ・エアコン・電気冷蔵庫・AV装置など、電気の恩恵を受けていたものが一切使えなくなっていて、博之は砂上に築かれた楼閣のような空しさを感じていた。

こんなに現代のリビングライフはもろいものだなあと改めて全身で感じていた。

食事の準備をやめて彼はお金を持って外に出ていつも乗る私鉄駅に向かったが、共同住宅の立ち並ぶ小さな細い木、バス滞留所の表示板が倒れたり、木造住宅の立て看板が歪んだりなど、時折、市の広報車が地震のあとの停電・水道管の亀裂による断水などを緊急放送していた。小さい被害の道を歩いて駅の通りの今までぜんぜん渡ったことのない踏切を越えて街に入った。驚いたことにあの大きな地震にもかかわらずまったく被害がないようだった。腹が減って手軽な中華料理の店に寄った。「何になさいますか」店員が来てメニューを手元に置いてくれてそれを眺めて驚いた。ラーメン80円、チャーシューメン110円、餃子50円、野菜炒め50円などの表示があった。食事を済ませ200円を置いて外に出ると、そこには今まで見たこともない街並みが広がっていた。

これかれ先はネタバレです。

肇は町並みを見て歩くに連れて自分がかって学生時代の頃を思い出していた。西の空にオレンジ色の太陽が時間の経過とともに明から暗へ染めあげて行く雲を眺めながら両側の家並みが低く空がはてしなく大きいことを身体で感じていた。高い煙突のあるお風呂屋、畳を土間いっぱいに広げて畳の直し、修理をしている畳屋、駄菓子を一杯狭い古い家から軒先まで広げている駄菓子屋、漫画、古書を置いている古本屋などなど、日が沈むと電柱の裸の白熱球の上に黒い傘が被っていて丸い黄色の照明を道路に落としてあたたかい人影ができる、ふと振り返り線路の踏み切りの向こうを眺めると、さっきの地震で駅付近のビル・マンションなどが高い黒い塊として星空に空しく姿を見せている。華やかな光と音は完全にさっきの大地震で奪われてそれは墓場のような沈黙した光景だった。

科学、技術、情報の最先端を行く大都会のもろさを露呈していた。

こっちはビルもなく皆低い家並みだが、黄色い暖かい照明に包まれて肇の影を落としていた。さっきの大きな地震とはここは関係ないのだろうか。

歩いているうちに木造の庇が少し傾いた古い一軒の旅館が見つかって、線路の向こうがまだ電気も復旧していないなら、このまま引き返して帰っても仕方がない、この分では断水も、ガスも止まっているだろうとあきらめて旅館に止まることにした。

二階の部屋に案内されて、食事のときはお呼びしますからテレビでもごらんになててくださいといわれ、古いブラウン管のテレビをつけると白黒テレビがニュースを伝えている。

このあと、肇はこのホテルに泊まり、しばらくこの学生時代に味わった懐かしいにおいで一杯の街に滞在することにします、当座のお金が万が一に備えて持ってきた

翌日は日曜日だったので肇はこの不思議な街を探検してみることにした。旅館を出て右折をすると小さな公園があった。子供たちは冬の間近な小春日和の空の下で紙芝居屋のおじさんの拍子木の音に誘われて小路から集まっている。脇のブランコに興じたり、鉄棒では逆上がり、また3人くらいの子が腰にプラスチックの丸い輪を回して喜んでいる。見ているうちに肇の脳裏に昭和30年代の過ぎ去りし想い出が蘇る。「そうだ、丸い輪はフラフープだよ」

通りを走る自動車は日本の国産車、トヨペットクラウン、カローラ、日産ダットサンに混じってダイハツの三輪車、ミゼットがチョコチョコと通り過ぎて行く。

肇は、新宿に出ようと思い、公園から道を引き返して忍ヶ丘公園駅から切符を買おうと思ったが昨日まであった自動券売機がなく黒い板で白地で表示した運賃表があるだけで、新宿を探り当てたがなんと60円と表示されている。昨日買った時には、

390円取られたのに、どうやら昭和33年代に戻ってしまったらしい。

「新宿大人一枚」駅の係員が硬券を抜き取り日付印を押すためかちかちと音をさせて肇の目の前に置く。ホームが狭くなっている。

「これじゃ電車がホームにはみ出ちゃうよ」

昨日まで見たステンレス製20メートルの6輌編成は大丈夫なのと思った。

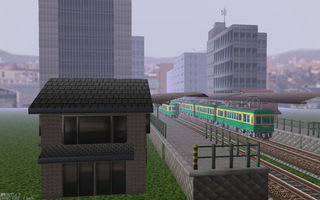

程なくして東京方面の緑色の3輌の電車が警笛を鳴らして入ってきた。

こんな電車、もう40年も前のことだったので肇の脳裏から消えていた。

電車が止まると赤い側灯が付いてガラガラと音がしてドアが開いた。車内の床は木造で元空気溜から出るコンプレッサーの音がごとごと音を立てて靴の裏に振動が伝わってくる。見るものすべてが忘れていたかなたの想い出が蘇ってくる。

電車が走り出すとあの懐かしいつりかけ式の重みのある重低音の音が高らかに鳴って徐々にスピードを上げて走る。

終点で国電に乗り換える。暗いチョコレート色の73系電車で新宿に向かう。

肇は、突然ブラックホールに投げ込まれていたような空虚さを感じていた。

新宿に着けば、魔法に掛けられたような過去へのトンネルのような旅からもしかして解放されるのではないかとも考えた。

新宿が近くなるに連れて西口周辺の超高層ビルの白い、灰色の大きな塊は、姿を現すことはなかった。

肇はお昼ご飯を食べようと新宿西口に出たが、ビルもほとんどなく、線路際にあの食べ物と飲み屋が密集したバラック建てのじゃんじゃん横丁があるではないか。

もつの煮込み屋、狭い店で外まで焼き鳥の煙が充満している焼き鳥屋、中華なべでチャーハンをかき混ぜている音が外まで聞こえてくる。皆3坪以下の椅子が6~7席あってそれで客はいっぱいなのだ。学生時代、よく腹をすかしていろんな食べ物があるここにきたものだ。食べ物のあらゆるにおいが充満して横丁全体にまで広がるジャンジャン横丁が今ここにある。肇は完全に昭和34年の人間になったことをたしかに受け止めていた。

しばらくこの学生時代に味わった懐かしいにおいで一杯の街に滞在することにしてみようと思う。当座のお金が万が一に備えて持ってきた10万円を両替するが、銀行で両替の1万円札を出すと、このような札を見たことがない、あなたは何者と問われるが、新宿の予備校の身分証明書とIDカードで未来からやってきた人だと一応信頼されて残り9万円を預金口座を開くことにする。

とにかくここでしばらく生活しようと職を探し、予備校講師だったこともあって職業安定所で予備校の社会科教師を勤めた。学校時代の旧友とか古いいろいろな人に会うことも楽しみだ。社会科の先生ということもあってある日、未来の21世紀の日本という教科で、「先生は私たちの未来、平成21世紀から来た人だからどんなになるのか話してほしい」生徒に頼まれて、ケータイ・インターネット・パソコン・メール・新幹線・大型テレビ・電子レンジ・テレビゲーム。超音波診断装置・大型ジェット機など・・・の話をすると、生徒たちは「僕たちもそういう生活をしたいです、何とか連れてってください」と頼まれるのだが、肇は「いや、たしかに40年後は科学・技術・医学・情報・交通がいろんな分野で発達しその恩恵を受けるが、このように人情味があふれ犯罪も少ないこの街がどれだけ幸せか。今ここで味わう昭和30年代と未来50年後の犯罪・環境汚染・自殺・紛争。交通事故件数などを具体的な統計で示して肇もこの街で過ごすことを決意した」と生徒に話して、ある日、別れた妻と子供の若かりし姿を街角で発見、僕たちは50年後離婚することになってるけど、もう一度お互いを見つめやりなおそうということで生活の再スタートを親子3人でするのだったという形にしたいと考えています。

★短編小説仮題「輝ける一日」

ある大手量販店に35年も在籍した退職当日の一社員、棚倉博之の回顧・心情の変化を会社の組織とともにリアルタイムに追いかけた物語です。

あらすじ

棚倉博之は、大手量販店トーツーに35年雨の日も風の日もずっと働いてきた。

創業時代から高度経済に支えられて急激に成長したときもバブルがはじけて苦難の時期にあったときもいわゆる団塊の世代として猪突まい進してきたのだった。

その博之も2007年2月1日満60歳を迎えてこの量販店トーツーを退職することになったのだ。妻明子は夫、博之をねぎらって今夜はあなたのための長い間のお礼として親戚を交えてごくろうさま会をするので早く帰っていらっしゃいと暖かい笑顔で玄関で見送るのだった。

トーツーに入社、地下食品売り場係員からスタートした彼は主任、本部企画部係長、営業一部課長、新埼玉店長、を経て創業50周年を記念する社長室付、歴史編纂室長を最後に今日を最後に退職するのだった、50年間の長い歴史の実証と調査のために最後の2年間は社長室で社史の編纂のために粉骨砕身して働いてきたのである。博之の筆はとうとう最後の1ページを飾ることになった。

彼は最後の筆を社史にしたためたあと、お世話になった関係の人たちの部署を廻った。彼にとっては50年の長い間、この社屋、最初は3階建ての小さな建物も今はトーツーグループの20階建ての高層ビルにまで発展したビルの中にいて感無量だった。最後の社史の1ページを書き終わりこれから6時の退社時間まで時計を眺めた。時計は10時半を過ぎていた。自分の50年間の軌跡が今日残されたあと6時間半のこの社屋に凝縮している。1分が果たして50年間働いた時間に換算されるのだろうと机から電卓を取り出してはじいても見た。

営業部・企画部・管理部、総務部、計算情報センター、食品部・・・・・、そのほかもほとんどが博之にとってこれまで接してきたかけ替えのないものに思えた。

そしてこれまでともに仕事をしてきた人に会う度にかっての博之の活躍の想い出が走馬灯のようにとめどなく浮かんでは消えて行くのだった。

秋山社長室長から、スタッフ全員で送別会を開きたいという提案は、「とにかく家で、家族、親戚が待っているから」という理由で先に延ばしてもらった。

ともに仕事を2年間してきた男女5人でいつもの定食屋に昼食に行った。

雨の日も風の日も庶民的な雰囲気のする和食の定食屋のほうが会社の20階の広い窓から周囲の大都会の光景を見ながら食べるバイキング形式の社員食堂よりここには人間的なぬくもりがあると思った。

午後4時になると、秘書が「社長がお呼びです」と博之のデスクに来た。

博之はトーツーグループの総氏、荒牧 文太郎社長のドアに手を掛けた。社長は勤続35年の博之をねぎらって言葉を掛けてくれたが、博之にはたんなる儀礼的なものに思えた。社長室を出て廊下を通ると、博之と同時に入社した間中専務取締役に出会った。君と僕はともに会社を担う一員として頑張ろう、いつも一緒にいようと約束した若き日の思い出が脳裏を掠めた。その彼は出世街道を驀進して取締役の椅子を手に入れていた。専務室に案内されて二人は入社当時のあの情熱に燃えていた時代を一通り話し合った。

時計は4時半を示していた。部屋に帰ると、若い秘書の朋美が、棚倉さん、ご苦労様でした。お帰りなさい」と言って熱いお茶とバームクーヘンをテーブルに運んでくれた。博之は「大下さんにも随分お世話になって、僕が会社に居れるのもあと1時間半か」と朋美の目を見つめながら話すと彼女は、「そんな棚倉さん、私はいつまでも棚倉さんを目に焼き付けておきます」と悲しそうな顔をして涙ぐんだ。

博之がデスクに座ってる間もいろいろな人が各部署から彼のデスクに来て挨拶をするのだった。

時は無残にも35年を振り返る博之の回顧には到底無理だった。

とうとう最後の5分、天井のスピーカーが終業の合図のバッハの曲を奏で始めた。

博之は、あらかじめ持ってきた大きなショルダーバッグに引き出しの身の回りの品を詰めて、給湯室の雑巾で博之自ら自分の座っていたデスクを磨いた。

そのあと、デスクの前の右側においてあった横書きの社史編纂室長 棚倉博之の大きなプレートを倒した。

「お世話になりました。どうか、お元気で」と丁寧に挨拶をして社長室の社員に送られて輝ける一日を静かに終えて、妻子家族、親戚が待っている我が家に急ぐのだった

★長編小説「うそを言わない社員たち」

東京赤坂にある七井物流株式会社の営業一課に新しく赴任してきた長山課長は何よりもうそを付くことが大嫌いだった。新聞を見ても政治から企業、個人までも今は「うそも方便」という古来の日本の慣習が横行している時としてそれは政治献金不実記載、自動車メーカーの製造過程の不良部品問題、菓子メーカーの賞味期限材料問題、役所のから出張問題など、あらゆる面ですべては、小さなうそから派生している、ほんの些細なうそがやがて雪ダルマのように拡がっていく、せめて自分の部署だけでもそのことを徹底しよう、それが会社全体に拡がればと考えていた。

今年はじめての社員出社の挨拶が終わって、皆が持ち場に戻ったとき課長は課員を前にこのような主張をした。課長のこの話を営業二課・三課の社員がびっくりして話を聞いていた。その翌日からこの課長の方針を実行したのだったが、この素晴らしい方針を巡って社内の中はもとより顧客外部関係まで思わぬ大混乱に陥るのだった。

★新童話「一箱のクレヨン」

山里小学校の1年1組のクラスで図工部の先生が1箱のクレヨンを1週間おきにクラスの5人が交替して使って2ヵ月後、交替して使った1箱のクレヨンでどんな絵を書いたかみんなで見せ合おうということになり、クレヨンの立場から一人ひとりの子供たちを見て使うに連れて減って行く12本のクレヨン同士が語り合ったりする,

赤色が一番減って、最後の5人がバラの花を描いて、赤クレヨンが「私がこんなに摩滅してなくなってしまい、皆さんと別れるのは悲しいけど、愛ちゃんの書いたバラの花が教室に飾られて皆に見てもらえば、私はとても幸せ」というちょっとしんみりした会話も含めて、今殺伐としている子供たちに物の大切さ、愛のメッセージを伝えたいと思うクレヨン同士の会話も含め、変わった視点での物語。

★シナリオ・長編小説・仮題「派遣コンサルタント物語」

この物語は、私のコンサルタントの経験をもとに物語として書いて行きたいと思っています。

私の頃は正社員として採用されて一定の研修とOJT訓練を経て教育訓練・市場調査・経営計画など企業・官公庁の仕事をコンサルティングしていましたが、いずれにしても一定の期間派遣されているのは事実でした。ですから、一生懸命、専門的知識・技能を駆使して働いていました。派遣の辛さと喜び、一定の期間働いて高く経営者・社員から評価されること、どんなに親しく長期間派遣されてもこちらでは親しくなったつもりなのに形式的に扱われたとき、社員でもなくコンサルタントで御用済みの身分の中途半端な立場、派遣の身分がわかるような気分がします。

そこで時代を現代に身分も派遣コンサルタントとして描こうと思いました。

時を同じくしてNTVで1月10日より「ハケンの品格」というテレビドラマが放映されていて派遣問題と正社員のあつれき問題がが大きく投げかけられています。

これとはまた、一味違った形で専門的な知識を備えて、あくまでも企業(派遣先)のプロジェクトを数人のコンサルタントが乗り込んで提案するという形で話を展開したいと思っています。いずれにしろ今派遣人口300万人といわれて、これらの人たちが昨今の好景気を支えているわけですから、派遣コンサルタントの生きがい、喜び、悲しみを描き、私も違った意味で、全体の派遣問題として提起したいと思いました。

東京・台場にある東西コンサルタント(株)は社員150人を抱える中堅経営コンサルタント会社であり、コンサルタント志望者を毎年厳しい選抜試験で派遣採用している。OJT教育を通じて一人前に育てているが、そこには経営コンサルタントの教育部があって、商社、百貨店・自動車会社・銀行調査部・マーケティング会社などのベテランの女性がスカウトされていた。そこでは男性といえどもたじろぐほどの厳しい訓練が行われていた。

あらすじ

基本給はあるものの企業へは日給の派遣コンサルタントとして処遇されていた。・・・・・

大泉太一は、民衆銀行に入社、語学が買われて1年間アメリカの大学に留学を命ぜられて赴任、そこで自分は帰国後外国関係の部署に配置されるだろうと帰国。

しかし、彼を待っていたものは、下町にある支店で毎日、中小企業や一軒ずつ家を廻って預金獲得という地味な仕事だった。

そこへ、ある日、ヘッドハンターを通じて東西コンサルタント(株)への誘い、

最低限度の基本給にあなたのような能力のある方は、派遣先企業・官公庁で仕事をしたら最低1日2万~5万円は保障しますという言葉に、銀行で安定した生活を送ってもいいが、自分の実力を掛けた仕事を選びたいということで結局応じることに、教育部の専門技能を有している女性によるOJT訓練、太一を待っていたものは・・・・

また、最初の派遣先は・・・・・・・・・・

★★短編小説「春への旅立ち」構想

春夏秋冬季節シリーズ「けだるい夏の日」に続く春シリーズ

それぞれの道を歩くべく3人の東花女子大を巣立つ彩音。梨佳。萌子の夢多き青春への旅立ちを描く

★中篇小説「大井田さくらのツアコン日記」

昨年から書き続けてる小説ですが今年は完結したいと思います。

★短編~中篇小説「踏み切りの向こうの街」

あらすじ

坂井肇は、東京近郊の私鉄駅から歩いて10分くらいの集合住宅に住んでいる。

毎朝、武蔵野電鉄で新宿に向かい大学受験予備校の先生をしている。彼は熟年離婚で妻と子供二人と別れて今は一人住まいである。仕事も忙しいせいか、彼は踏み切りを渡り向こう側を歩いたことがない。肇が家に帰り一人で夕食の支度をしていると家を揺るがす地震が起きた。急いで電気・ガスを柱に捕まり、床を這いながら消した。入り口の鉄製ドアを開けて震度6弱の近頃なかった地震に驚いたものの急いで頑丈なテーブルに身を潜めて地震の止むのを待った。

長かった地震は止んだものの断水・ガス使用不能・パソコン・テレビ・電子レンジ・エアコン・電気冷蔵庫・AV装置など、電気の恩恵を受けていたものが一切使えなくなっていて、博之は砂上に築かれた楼閣のような空しさを感じていた。

こんなに現代のリビングライフはもろいものだなあと改めて全身で感じていた。

食事の準備をやめて彼はお金を持って外に出ていつも乗る私鉄駅に向かったが、共同住宅の立ち並ぶ小さな細い木、バス滞留所の表示板が倒れたり、木造住宅の立て看板が歪んだりなど、時折、市の広報車が地震のあとの停電・水道管の亀裂による断水などを緊急放送していた。小さい被害の道を歩いて駅の通りの今までぜんぜん渡ったことのない踏切を越えて街に入った。驚いたことにあの大きな地震にもかかわらずまったく被害がないようだった。腹が減って手軽な中華料理の店に寄った。「何になさいますか」店員が来てメニューを手元に置いてくれてそれを眺めて驚いた。ラーメン80円、チャーシューメン110円、餃子50円、野菜炒め50円などの表示があった。食事を済ませ200円を置いて外に出ると、そこには今まで見たこともない街並みが広がっていた。

これかれ先はネタバレです。

肇は町並みを見て歩くに連れて自分がかって学生時代の頃を思い出していた。西の空にオレンジ色の太陽が時間の経過とともに明から暗へ染めあげて行く雲を眺めながら両側の家並みが低く空がはてしなく大きいことを身体で感じていた。高い煙突のあるお風呂屋、畳を土間いっぱいに広げて畳の直し、修理をしている畳屋、駄菓子を一杯狭い古い家から軒先まで広げている駄菓子屋、漫画、古書を置いている古本屋などなど、日が沈むと電柱の裸の白熱球の上に黒い傘が被っていて丸い黄色の照明を道路に落としてあたたかい人影ができる、ふと振り返り線路の踏み切りの向こうを眺めると、さっきの地震で駅付近のビル・マンションなどが高い黒い塊として星空に空しく姿を見せている。華やかな光と音は完全にさっきの大地震で奪われてそれは墓場のような沈黙した光景だった。

科学、技術、情報の最先端を行く大都会のもろさを露呈していた。

こっちはビルもなく皆低い家並みだが、黄色い暖かい照明に包まれて肇の影を落としていた。さっきの大きな地震とはここは関係ないのだろうか。

歩いているうちに木造の庇が少し傾いた古い一軒の旅館が見つかって、線路の向こうがまだ電気も復旧していないなら、このまま引き返して帰っても仕方がない、この分では断水も、ガスも止まっているだろうとあきらめて旅館に止まることにした。

二階の部屋に案内されて、食事のときはお呼びしますからテレビでもごらんになててくださいといわれ、古いブラウン管のテレビをつけると白黒テレビがニュースを伝えている。

このあと、肇はこのホテルに泊まり、しばらくこの学生時代に味わった懐かしいにおいで一杯の街に滞在することにします、当座のお金が万が一に備えて持ってきた

翌日は日曜日だったので肇はこの不思議な街を探検してみることにした。旅館を出て右折をすると小さな公園があった。子供たちは冬の間近な小春日和の空の下で紙芝居屋のおじさんの拍子木の音に誘われて小路から集まっている。脇のブランコに興じたり、鉄棒では逆上がり、また3人くらいの子が腰にプラスチックの丸い輪を回して喜んでいる。見ているうちに肇の脳裏に昭和30年代の過ぎ去りし想い出が蘇る。「そうだ、丸い輪はフラフープだよ」

通りを走る自動車は日本の国産車、トヨペットクラウン、カローラ、日産ダットサンに混じってダイハツの三輪車、ミゼットがチョコチョコと通り過ぎて行く。

肇は、新宿に出ようと思い、公園から道を引き返して忍ヶ丘公園駅から切符を買おうと思ったが昨日まであった自動券売機がなく黒い板で白地で表示した運賃表があるだけで、新宿を探り当てたがなんと60円と表示されている。昨日買った時には、

390円取られたのに、どうやら昭和33年代に戻ってしまったらしい。

「新宿大人一枚」駅の係員が硬券を抜き取り日付印を押すためかちかちと音をさせて肇の目の前に置く。ホームが狭くなっている。

「これじゃ電車がホームにはみ出ちゃうよ」

昨日まで見たステンレス製20メートルの6輌編成は大丈夫なのと思った。

程なくして東京方面の緑色の3輌の電車が警笛を鳴らして入ってきた。

こんな電車、もう40年も前のことだったので肇の脳裏から消えていた。

電車が止まると赤い側灯が付いてガラガラと音がしてドアが開いた。車内の床は木造で元空気溜から出るコンプレッサーの音がごとごと音を立てて靴の裏に振動が伝わってくる。見るものすべてが忘れていたかなたの想い出が蘇ってくる。

電車が走り出すとあの懐かしいつりかけ式の重みのある重低音の音が高らかに鳴って徐々にスピードを上げて走る。

終点で国電に乗り換える。暗いチョコレート色の73系電車で新宿に向かう。

肇は、突然ブラックホールに投げ込まれていたような空虚さを感じていた。

新宿に着けば、魔法に掛けられたような過去へのトンネルのような旅からもしかして解放されるのではないかとも考えた。

新宿が近くなるに連れて西口周辺の超高層ビルの白い、灰色の大きな塊は、姿を現すことはなかった。

肇はお昼ご飯を食べようと新宿西口に出たが、ビルもほとんどなく、線路際にあの食べ物と飲み屋が密集したバラック建てのじゃんじゃん横丁があるではないか。

もつの煮込み屋、狭い店で外まで焼き鳥の煙が充満している焼き鳥屋、中華なべでチャーハンをかき混ぜている音が外まで聞こえてくる。皆3坪以下の椅子が6~7席あってそれで客はいっぱいなのだ。学生時代、よく腹をすかしていろんな食べ物があるここにきたものだ。食べ物のあらゆるにおいが充満して横丁全体にまで広がるジャンジャン横丁が今ここにある。肇は完全に昭和34年の人間になったことをたしかに受け止めていた。

しばらくこの学生時代に味わった懐かしいにおいで一杯の街に滞在することにしてみようと思う。当座のお金が万が一に備えて持ってきた10万円を両替するが、銀行で両替の1万円札を出すと、このような札を見たことがない、あなたは何者と問われるが、新宿の予備校の身分証明書とIDカードで未来からやってきた人だと一応信頼されて残り9万円を預金口座を開くことにする。

とにかくここでしばらく生活しようと職を探し、予備校講師だったこともあって職業安定所で予備校の社会科教師を勤めた。学校時代の旧友とか古いいろいろな人に会うことも楽しみだ。社会科の先生ということもあってある日、未来の21世紀の日本という教科で、「先生は私たちの未来、平成21世紀から来た人だからどんなになるのか話してほしい」生徒に頼まれて、ケータイ・インターネット・パソコン・メール・新幹線・大型テレビ・電子レンジ・テレビゲーム。超音波診断装置・大型ジェット機など・・・の話をすると、生徒たちは「僕たちもそういう生活をしたいです、何とか連れてってください」と頼まれるのだが、肇は「いや、たしかに40年後は科学・技術・医学・情報・交通がいろんな分野で発達しその恩恵を受けるが、このように人情味があふれ犯罪も少ないこの街がどれだけ幸せか。今ここで味わう昭和30年代と未来50年後の犯罪・環境汚染・自殺・紛争。交通事故件数などを具体的な統計で示して肇もこの街で過ごすことを決意した」と生徒に話して、ある日、別れた妻と子供の若かりし姿を街角で発見、僕たちは50年後離婚することになってるけど、もう一度お互いを見つめやりなおそうということで生活の再スタートを親子3人でするのだったという形にしたいと考えています。

★短編小説仮題「輝ける一日」

ある大手量販店に35年も在籍した退職当日の一社員、棚倉博之の回顧・心情の変化を会社の組織とともにリアルタイムに追いかけた物語です。

あらすじ

棚倉博之は、大手量販店トーツーに35年雨の日も風の日もずっと働いてきた。

創業時代から高度経済に支えられて急激に成長したときもバブルがはじけて苦難の時期にあったときもいわゆる団塊の世代として猪突まい進してきたのだった。

その博之も2007年2月1日満60歳を迎えてこの量販店トーツーを退職することになったのだ。妻明子は夫、博之をねぎらって今夜はあなたのための長い間のお礼として親戚を交えてごくろうさま会をするので早く帰っていらっしゃいと暖かい笑顔で玄関で見送るのだった。

トーツーに入社、地下食品売り場係員からスタートした彼は主任、本部企画部係長、営業一部課長、新埼玉店長、を経て創業50周年を記念する社長室付、歴史編纂室長を最後に今日を最後に退職するのだった、50年間の長い歴史の実証と調査のために最後の2年間は社長室で社史の編纂のために粉骨砕身して働いてきたのである。博之の筆はとうとう最後の1ページを飾ることになった。

彼は最後の筆を社史にしたためたあと、お世話になった関係の人たちの部署を廻った。彼にとっては50年の長い間、この社屋、最初は3階建ての小さな建物も今はトーツーグループの20階建ての高層ビルにまで発展したビルの中にいて感無量だった。最後の社史の1ページを書き終わりこれから6時の退社時間まで時計を眺めた。時計は10時半を過ぎていた。自分の50年間の軌跡が今日残されたあと6時間半のこの社屋に凝縮している。1分が果たして50年間働いた時間に換算されるのだろうと机から電卓を取り出してはじいても見た。

営業部・企画部・管理部、総務部、計算情報センター、食品部・・・・・、そのほかもほとんどが博之にとってこれまで接してきたかけ替えのないものに思えた。

そしてこれまでともに仕事をしてきた人に会う度にかっての博之の活躍の想い出が走馬灯のようにとめどなく浮かんでは消えて行くのだった。

秋山社長室長から、スタッフ全員で送別会を開きたいという提案は、「とにかく家で、家族、親戚が待っているから」という理由で先に延ばしてもらった。

ともに仕事を2年間してきた男女5人でいつもの定食屋に昼食に行った。

雨の日も風の日も庶民的な雰囲気のする和食の定食屋のほうが会社の20階の広い窓から周囲の大都会の光景を見ながら食べるバイキング形式の社員食堂よりここには人間的なぬくもりがあると思った。

午後4時になると、秘書が「社長がお呼びです」と博之のデスクに来た。

博之はトーツーグループの総氏、荒牧 文太郎社長のドアに手を掛けた。社長は勤続35年の博之をねぎらって言葉を掛けてくれたが、博之にはたんなる儀礼的なものに思えた。社長室を出て廊下を通ると、博之と同時に入社した間中専務取締役に出会った。君と僕はともに会社を担う一員として頑張ろう、いつも一緒にいようと約束した若き日の思い出が脳裏を掠めた。その彼は出世街道を驀進して取締役の椅子を手に入れていた。専務室に案内されて二人は入社当時のあの情熱に燃えていた時代を一通り話し合った。

時計は4時半を示していた。部屋に帰ると、若い秘書の朋美が、棚倉さん、ご苦労様でした。お帰りなさい」と言って熱いお茶とバームクーヘンをテーブルに運んでくれた。博之は「大下さんにも随分お世話になって、僕が会社に居れるのもあと1時間半か」と朋美の目を見つめながら話すと彼女は、「そんな棚倉さん、私はいつまでも棚倉さんを目に焼き付けておきます」と悲しそうな顔をして涙ぐんだ。

博之がデスクに座ってる間もいろいろな人が各部署から彼のデスクに来て挨拶をするのだった。

時は無残にも35年を振り返る博之の回顧には到底無理だった。

とうとう最後の5分、天井のスピーカーが終業の合図のバッハの曲を奏で始めた。

博之は、あらかじめ持ってきた大きなショルダーバッグに引き出しの身の回りの品を詰めて、給湯室の雑巾で博之自ら自分の座っていたデスクを磨いた。

そのあと、デスクの前の右側においてあった横書きの社史編纂室長 棚倉博之の大きなプレートを倒した。

「お世話になりました。どうか、お元気で」と丁寧に挨拶をして社長室の社員に送られて輝ける一日を静かに終えて、妻子家族、親戚が待っている我が家に急ぐのだった

★長編小説「うそを言わない社員たち」

東京赤坂にある七井物流株式会社の営業一課に新しく赴任してきた長山課長は何よりもうそを付くことが大嫌いだった。新聞を見ても政治から企業、個人までも今は「うそも方便」という古来の日本の慣習が横行している時としてそれは政治献金不実記載、自動車メーカーの製造過程の不良部品問題、菓子メーカーの賞味期限材料問題、役所のから出張問題など、あらゆる面ですべては、小さなうそから派生している、ほんの些細なうそがやがて雪ダルマのように拡がっていく、せめて自分の部署だけでもそのことを徹底しよう、それが会社全体に拡がればと考えていた。

今年はじめての社員出社の挨拶が終わって、皆が持ち場に戻ったとき課長は課員を前にこのような主張をした。課長のこの話を営業二課・三課の社員がびっくりして話を聞いていた。その翌日からこの課長の方針を実行したのだったが、この素晴らしい方針を巡って社内の中はもとより顧客外部関係まで思わぬ大混乱に陥るのだった。

★新童話「一箱のクレヨン」

山里小学校の1年1組のクラスで図工部の先生が1箱のクレヨンを1週間おきにクラスの5人が交替して使って2ヵ月後、交替して使った1箱のクレヨンでどんな絵を書いたかみんなで見せ合おうということになり、クレヨンの立場から一人ひとりの子供たちを見て使うに連れて減って行く12本のクレヨン同士が語り合ったりする,

赤色が一番減って、最後の5人がバラの花を描いて、赤クレヨンが「私がこんなに摩滅してなくなってしまい、皆さんと別れるのは悲しいけど、愛ちゃんの書いたバラの花が教室に飾られて皆に見てもらえば、私はとても幸せ」というちょっとしんみりした会話も含めて、今殺伐としている子供たちに物の大切さ、愛のメッセージを伝えたいと思うクレヨン同士の会話も含め、変わった視点での物語。

★シナリオ・長編小説・仮題「派遣コンサルタント物語」

この物語は、私のコンサルタントの経験をもとに物語として書いて行きたいと思っています。

私の頃は正社員として採用されて一定の研修とOJT訓練を経て教育訓練・市場調査・経営計画など企業・官公庁の仕事をコンサルティングしていましたが、いずれにしても一定の期間派遣されているのは事実でした。ですから、一生懸命、専門的知識・技能を駆使して働いていました。派遣の辛さと喜び、一定の期間働いて高く経営者・社員から評価されること、どんなに親しく長期間派遣されてもこちらでは親しくなったつもりなのに形式的に扱われたとき、社員でもなくコンサルタントで御用済みの身分の中途半端な立場、派遣の身分がわかるような気分がします。

そこで時代を現代に身分も派遣コンサルタントとして描こうと思いました。

時を同じくしてNTVで1月10日より「ハケンの品格」というテレビドラマが放映されていて派遣問題と正社員のあつれき問題がが大きく投げかけられています。

これとはまた、一味違った形で専門的な知識を備えて、あくまでも企業(派遣先)のプロジェクトを数人のコンサルタントが乗り込んで提案するという形で話を展開したいと思っています。いずれにしろ今派遣人口300万人といわれて、これらの人たちが昨今の好景気を支えているわけですから、派遣コンサルタントの生きがい、喜び、悲しみを描き、私も違った意味で、全体の派遣問題として提起したいと思いました。

東京・台場にある東西コンサルタント(株)は社員150人を抱える中堅経営コンサルタント会社であり、コンサルタント志望者を毎年厳しい選抜試験で派遣採用している。OJT教育を通じて一人前に育てているが、そこには経営コンサルタントの教育部があって、商社、百貨店・自動車会社・銀行調査部・マーケティング会社などのベテランの女性がスカウトされていた。そこでは男性といえどもたじろぐほどの厳しい訓練が行われていた。

あらすじ

基本給はあるものの企業へは日給の派遣コンサルタントとして処遇されていた。・・・・・

大泉太一は、民衆銀行に入社、語学が買われて1年間アメリカの大学に留学を命ぜられて赴任、そこで自分は帰国後外国関係の部署に配置されるだろうと帰国。

しかし、彼を待っていたものは、下町にある支店で毎日、中小企業や一軒ずつ家を廻って預金獲得という地味な仕事だった。

そこへ、ある日、ヘッドハンターを通じて東西コンサルタント(株)への誘い、

最低限度の基本給にあなたのような能力のある方は、派遣先企業・官公庁で仕事をしたら最低1日2万~5万円は保障しますという言葉に、銀行で安定した生活を送ってもいいが、自分の実力を掛けた仕事を選びたいということで結局応じることに、教育部の専門技能を有している女性によるOJT訓練、太一を待っていたものは・・・・

また、最初の派遣先は・・・・・・・・・・

★★短編小説「春への旅立ち」構想

春夏秋冬季節シリーズ「けだるい夏の日」に続く春シリーズ

それぞれの道を歩くべく3人の東花女子大を巣立つ彩音。梨佳。萌子の夢多き青春への旅立ちを描く

★中篇小説「大井田さくらのツアコン日記」

昨年から書き続けてる小説ですが今年は完結したいと思います。