前回、法興寺の建立の記事の最後の部分の

《推古天皇四年(五九六)十一月》四年冬十一月。法興寺造竟。則以大臣男善徳臣拝寺司。是日恵慈。恵聡二僧、始住於法興寺。

≪蘇我馬子の長男の善徳が法興寺の寺司に任命された≫ということは

≪藤原不比等の長男の藤原武智麻呂が法隆寺の寺司に任命された≫とことを表していると解きました。

(また、慧聡(えそう)、慧慈(えじ)の僧が法興寺に住みだした、ということは不比等の兄の定恵が、法隆寺に住みだした、ということではないかと考えました。定恵はその時は亡くなっていることになっていますが、・・)

可能性は無きにしも非ず、と思えます、

すると、藤原武智麻呂の墓はどこにあるのか気になりました。

(他の藤原三兄弟の墓はどこにあるのでしょう。そういえば、不比等の墓も豊璋の墓も解らないことになっています。)

前回引用したウィキペディアでは、武智麻呂の墓は

《奈良県五條市の栄山寺裏山に墓所があり、これは『延喜式』諸陵寮の「後阿陀墓」に当たる(国の史跡に指定)。》とありました。

そこで、栄山寺(えいさんじ)を検索しました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%84%E5%B1%B1%E5%AF%BA

栄山寺(えいさんじ)は、奈良県五條市にある真言宗豊山派の寺院。藤原武智麻呂により創建された。山号は学晶山(がくしょうさん)。本尊は薬師如来。奈良時代の建築である八角堂(国宝)があることで知られる。

歴史[編集]

栄山寺は古くは前山寺(さきやまでら)と呼ばれ、藤原不比等の長子である武智麻呂が養老3年(719年)に創建したと伝わる。その後、武智麻呂を祖とする藤原南家の菩提寺として鎌倉時代になるまで大いに栄えた。南北朝時代には南朝の後村上・長慶・後亀山天皇の行在所が置かれていた。そのため「栄山寺行宮跡」として国の史跡に指定されている。

現存する八角堂は、藤原武智麻呂の没後、子の藤原仲麻呂が父の菩提を弔うために建立したと伝える。武智麻呂の墓は当初は佐保山(奈良市街地北部の丘陵地)にあったが、天平宝字4年(760年)、栄山寺北側の山上に改葬された。

http://www.bell.jp/pancho/k_diary-5/2011_02_09.htm

栄山寺えいさんじ:五條市にある藤原南家ゆかりの古代寺院

【吉野川の河岸に藤原南家の氏寺として建立された古刹あり

法隆寺東院の夢殿は、行信僧都が聖徳太子の威徳を偲んで天平11年(739)に建てた上宮王院(東院伽藍)の中心となる建物である。興福寺の北円堂は、藤原不比等(ふひと)の一周忌にあたる養老5年(721)に、元明天皇と元正太上天皇が不比等の冥福を祈るために建てたとされている。その八角円堂と似た建物が、吉野川を見下ろす河岸に現在も存在し、しかも国宝の指定を受けているとは・・・。

「この寺には檀家はありません。住職もいません。無住の寺です。明日香村の尾曽山威徳院の住職が月に2~3ど来られるだけです」】

法隆寺・夢殿と同じような八角堂があるようです。

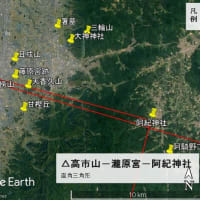

藤原武智麻呂墓

北緯34度21分37.37秒 東経135度43分15.11秒

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=342137.37&l=1354315.11

栄山寺

北緯34度21分21.35秒 東経135度43分14.41秒

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=342121.35&l=1354314.41

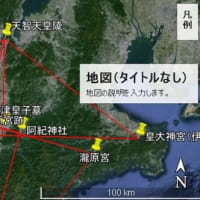

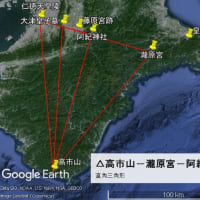

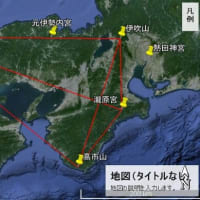

そして、これらは、法隆寺・藤の木古墳の真南でした。

藤の木古墳→藤原武智麻呂墓

Ⅰ181°37′18.91″ Ⅱ1°37′01.41 Ⅲ27,906.337(m)

藤の木古墳→栄山寺

Ⅰ181°37′47.61″ Ⅱ1°37′29.72″ Ⅲ28,400.279(m)

さて、そこに何処が関連するでしょうか。

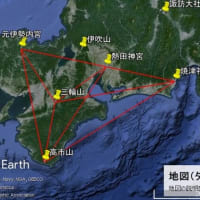

法隆寺・藤の木古墳の真西には住吉大社がありました。

(石上神宮の西に法隆寺というのは覚えていましたが、住吉大社が真西だったというのは忘れていました。いや、それとも、もともと気が付いていなかったのかしら)

ところで、住吉大社が藤原氏とどう関連するのかわかりません。

しかし、大きな関連がなければなりません。

権力者は難波を押さえる必要はあるはずです。

難波を押さえなければ権力は握れません。

まだまだ解っていませんし、わかるかどうかわかりませんが、とりあえず投稿。

・・・・・・・・・・・

ワールドカップ第二戦、対ギリシャ

0-0で引き分け。

《推古天皇四年(五九六)十一月》四年冬十一月。法興寺造竟。則以大臣男善徳臣拝寺司。是日恵慈。恵聡二僧、始住於法興寺。

≪蘇我馬子の長男の善徳が法興寺の寺司に任命された≫ということは

≪藤原不比等の長男の藤原武智麻呂が法隆寺の寺司に任命された≫とことを表していると解きました。

(また、慧聡(えそう)、慧慈(えじ)の僧が法興寺に住みだした、ということは不比等の兄の定恵が、法隆寺に住みだした、ということではないかと考えました。定恵はその時は亡くなっていることになっていますが、・・)

可能性は無きにしも非ず、と思えます、

すると、藤原武智麻呂の墓はどこにあるのか気になりました。

(他の藤原三兄弟の墓はどこにあるのでしょう。そういえば、不比等の墓も豊璋の墓も解らないことになっています。)

前回引用したウィキペディアでは、武智麻呂の墓は

《奈良県五條市の栄山寺裏山に墓所があり、これは『延喜式』諸陵寮の「後阿陀墓」に当たる(国の史跡に指定)。》とありました。

そこで、栄山寺(えいさんじ)を検索しました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%84%E5%B1%B1%E5%AF%BA

栄山寺(えいさんじ)は、奈良県五條市にある真言宗豊山派の寺院。藤原武智麻呂により創建された。山号は学晶山(がくしょうさん)。本尊は薬師如来。奈良時代の建築である八角堂(国宝)があることで知られる。

歴史[編集]

栄山寺は古くは前山寺(さきやまでら)と呼ばれ、藤原不比等の長子である武智麻呂が養老3年(719年)に創建したと伝わる。その後、武智麻呂を祖とする藤原南家の菩提寺として鎌倉時代になるまで大いに栄えた。南北朝時代には南朝の後村上・長慶・後亀山天皇の行在所が置かれていた。そのため「栄山寺行宮跡」として国の史跡に指定されている。

現存する八角堂は、藤原武智麻呂の没後、子の藤原仲麻呂が父の菩提を弔うために建立したと伝える。武智麻呂の墓は当初は佐保山(奈良市街地北部の丘陵地)にあったが、天平宝字4年(760年)、栄山寺北側の山上に改葬された。

http://www.bell.jp/pancho/k_diary-5/2011_02_09.htm

栄山寺えいさんじ:五條市にある藤原南家ゆかりの古代寺院

【吉野川の河岸に藤原南家の氏寺として建立された古刹あり

法隆寺東院の夢殿は、行信僧都が聖徳太子の威徳を偲んで天平11年(739)に建てた上宮王院(東院伽藍)の中心となる建物である。興福寺の北円堂は、藤原不比等(ふひと)の一周忌にあたる養老5年(721)に、元明天皇と元正太上天皇が不比等の冥福を祈るために建てたとされている。その八角円堂と似た建物が、吉野川を見下ろす河岸に現在も存在し、しかも国宝の指定を受けているとは・・・。

「この寺には檀家はありません。住職もいません。無住の寺です。明日香村の尾曽山威徳院の住職が月に2~3ど来られるだけです」】

法隆寺・夢殿と同じような八角堂があるようです。

藤原武智麻呂墓

北緯34度21分37.37秒 東経135度43分15.11秒

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=342137.37&l=1354315.11

栄山寺

北緯34度21分21.35秒 東経135度43分14.41秒

http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=342121.35&l=1354314.41

そして、これらは、法隆寺・藤の木古墳の真南でした。

藤の木古墳→藤原武智麻呂墓

Ⅰ181°37′18.91″ Ⅱ1°37′01.41 Ⅲ27,906.337(m)

藤の木古墳→栄山寺

Ⅰ181°37′47.61″ Ⅱ1°37′29.72″ Ⅲ28,400.279(m)

さて、そこに何処が関連するでしょうか。

法隆寺・藤の木古墳の真西には住吉大社がありました。

(石上神宮の西に法隆寺というのは覚えていましたが、住吉大社が真西だったというのは忘れていました。いや、それとも、もともと気が付いていなかったのかしら)

ところで、住吉大社が藤原氏とどう関連するのかわかりません。

しかし、大きな関連がなければなりません。

権力者は難波を押さえる必要はあるはずです。

難波を押さえなければ権力は握れません。

まだまだ解っていませんし、わかるかどうかわかりませんが、とりあえず投稿。

・・・・・・・・・・・

ワールドカップ第二戦、対ギリシャ

0-0で引き分け。