今朝の「お目覚」は退職された方からのいただきもの

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の両津巡査をあしらったどら焼きは、葛飾にお住いの方らしいですね

小石川の菩提寺からの帰り道。茗荷谷の「一幸庵」へ、、、

時間が遅かったせいか、お目当ての蓬餅やさくら餅は逃しましたが、蕎麦粉を使った薯蕷饅頭「早蕨(さわらび)」をゲット

夕ご飯のあとにいただきました

「京都随一の展望」と謳われた「男山展望台」からケーブルで下って、一の鳥居脇の「やわた走井餅老舗」で名物の「走井餅」で一服

いただくのは、北海道の小豆の漉し餡を滋賀羽二重の杵つき餅でくるんだ「走井餅」

江戸時代中期の明和元年(1764年)に大津で創業した「走井餅」に使われるのは、古墳時代の第13代天皇・成務天皇の産湯に使われたと伝えられる「名水」=「真清水」。

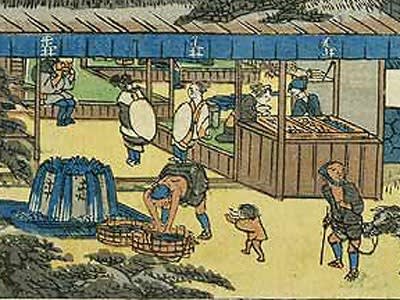

大津には高浜虚子が詠んだ「真清水の走井餅を二つ食べ」という句もあるそうで、広重の「東海道五十三次」の大津宿にも描かれてるんですね!

(左下のアップ)

さて、お皿に二つ並んだお餅は、刀の荒身(刀工が鍛える前の形)を模した独特の形で、平安時代に名を馳せた刀鍛冶・三條小鍛冶宗近が走井で名剣を鍛えたという故事にちなみ、剣難を逃れ、開運出世の縁起を担いだものと伝えられています。

虚子の句にあるとおり、2つセットなんですね!二人連れだったので、楊枝も2本つけてくれました

先週の金曜日、忘年会に行く途中に教えてもらった「野口製菓」

夜だったのに加え通りから奥まっているので、ぼんやりと玄関を眺めただけでしたが、今日のお昼に再訪

「商い中」の看板がなければ普通の仕舞屋にしか見えない和菓子屋さんで、扱っているのは「どら焼き」一品のみ。

引き戸を開けて声をかけると、中から「はい、お待ちください」の声

店内の写真はご遠慮しましたが、すぐ左手の調理場には こんがりいい色に焼けた銅板…小さな引き戸を開けると あんこの炊けるいい香り ♪

いまどき1つ100円というリーズナブルなお値段に職場の仲間の分も分けてもらって、いざ実食

しっとり柔らかな皮の間に小豆の食感の残る美味しいあんこ

もう少し甘さ控えめでもいいかな?と思いましたが、サイズが小ぶりなのと このくらいの甘さでも牛乳があればベストマッチ

美味しくいただきました

夜だったのに加え通りから奥まっているので、ぼんやりと玄関を眺めただけでしたが、今日のお昼に再訪

「商い中」の看板がなければ普通の仕舞屋にしか見えない和菓子屋さんで、扱っているのは「どら焼き」一品のみ。

引き戸を開けて声をかけると、中から「はい、お待ちください」の声

店内の写真はご遠慮しましたが、すぐ左手の調理場には こんがりいい色に焼けた銅板…小さな引き戸を開けると あんこの炊けるいい香り ♪

いまどき1つ100円というリーズナブルなお値段に職場の仲間の分も分けてもらって、いざ実食

しっとり柔らかな皮の間に小豆の食感の残る美味しいあんこ

もう少し甘さ控えめでもいいかな?と思いましたが、サイズが小ぶりなのと このくらいの甘さでも牛乳があればベストマッチ

美味しくいただきました

今年の土用の入りは20日ですが、今日も東日本から西日本の広い範囲で気温が上がり、熱中症に厳重警戒が呼びかけられています。

夏の土用といえば、鰻など「う」のつくものを食べて暑気あたりを防ぐ…なんて民間の知恵がありますが、その昔禁裏では「ガガイモ」の葉を煮出した汁で餅米の粉を練り、丸めた餅を味噌汁に入れたものを土用の入りに食べる風習があったそうです。

時代が下って江戸時代には、魔除けの力を持つといわれる赤の小豆餡で包んだ餅を食べれば、暑気当たりせず無病息災で過ごせる…ようになって、今の「土用餅」になったとか。

そういえば、水無月の小豆も魔除けのおまじないですね

夏の土用といえば、鰻など「う」のつくものを食べて暑気あたりを防ぐ…なんて民間の知恵がありますが、その昔禁裏では「ガガイモ」の葉を煮出した汁で餅米の粉を練り、丸めた餅を味噌汁に入れたものを土用の入りに食べる風習があったそうです。

時代が下って江戸時代には、魔除けの力を持つといわれる赤の小豆餡で包んだ餅を食べれば、暑気当たりせず無病息災で過ごせる…ようになって、今の「土用餅」になったとか。

そういえば、水無月の小豆も魔除けのおまじないですね

先人の知恵を活かして夏を乗り切りたいな

「虎屋」さんが関東で販売している「土用餅」は”黒糖餡”

京都では”小倉餡”のもあるそうです。

「虎屋」さんが関東で販売している「土用餅」は”黒糖餡”

京都では”小倉餡”のもあるそうです。

旧暦6月1日は「氷室(ひむろ)の節句」。

平安の頃の宮中では、氷室の氷を食すならわしがあったそうで、水無月は数ある和菓子の中でも、この日にしか食べられない貴重なお菓子だったとか。

水無月の台となっている外郎は氷室の氷を表し、上の小豆は氷室に敷かれている藁屑を表わすとともに、魔除けの意味もあると云われ、外郎の三角形は氷室の氷を表しています。

平安の頃の宮中では、氷室の氷を食すならわしがあったそうで、水無月は数ある和菓子の中でも、この日にしか食べられない貴重なお菓子だったとか。

水無月の台となっている外郎は氷室の氷を表し、上の小豆は氷室に敷かれている藁屑を表わすとともに、魔除けの意味もあると云われ、外郎の三角形は氷室の氷を表しています。

昨日我が家に届いた初夏の味=さくらんぼ。山形からの初夏の便りです

ブドウ畑の脇で化学肥料を使わず、低農薬で栽培され、雨除けのビニールも使わないので、実が少し黒ずんでいるのもありますが…と添えられた手紙にありましたが、味はギュッと濃縮されています。

職場の仲間にもお裾分けしようかな

ブドウ畑の脇で化学肥料を使わず、低農薬で栽培され、雨除けのビニールも使わないので、実が少し黒ずんでいるのもありますが…と添えられた手紙にありましたが、味はギュッと濃縮されています。

職場の仲間にもお裾分けしようかな

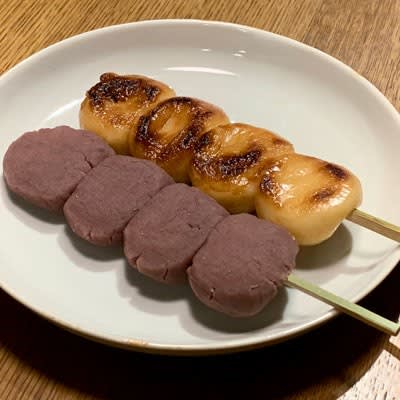

堀切菖蒲園の帰り道、乗換えの日暮里で買った「羽二重団子」♬

高級な絹織物を思わせる食感のお団子にすっきりした醤油味。

もう1本の甘すぎない漉し餡も清酒とよく合います。

美味しくいただきました

高級な絹織物を思わせる食感のお団子にすっきりした醤油味。

もう1本の甘すぎない漉し餡も清酒とよく合います。

美味しくいただきました