さて、みなさんはこのブログで紹介した、DANさんの『命の花』を聴かれて第一印象はどうだったでしょうか?

詳しいことは、てつがくカフェでみなさんの感想をお聞きするのを楽しみにしていますが、やはりはじめ驚かれたのではないでしょうか?

私は震災から2年半以上経ってこの歌を知ったのですが、始めはすごく抵抗がありました(震災直後は絶対聞けなかったと思います)。映像はDANさん自身が撮影されたものと思われます(お子さんも映ってらっしゃるし)。

歌詞も「地鳴り」とか「大きな波にのまれて」とか生々しいですよね。でも、これが震災直後、避難所の中で作られ歌われたものだとうことを想像していただきたい。そうすると(すくなくとも私は)違和感がなくなりました。避難所では誰も違和感を感じる人がいなかったそうです。(始めは心を閉ざして「ふん!」といった感じで背を向けていたおばあちゃんなんかも、曲の2番目くらいになると「うん、うん」とこちらを向いてDANさんの歌を聴くようになるそうです(笑))

まず、当時私は何かしら媒体を通して「記録に残す」という行為に抵抗がありました。目の前で起こっている、この圧倒的に過剰な過酷な現実に向き合わなければならなかったので、現在というリアルな濃度を少しでも希薄化したり、「距離」を取って客体化することが「今」起こっていることを裏切る行為のような気がしたのです。

身体記憶というものがあるならば、それを直接体に刻みつけなければいけないといういう本能が強かった気がします。でもそれは自分の記憶力への過信でした。記憶しなければいけない衝動と、それを忘却しようとする強力な力が人間の生の根底には渦を巻いていて、その中で生きているような気がします。それは人間の強さなのか、弱さなのかはわかりません。

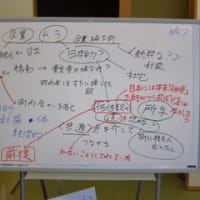

前回の「こえシネマ」で、参加者のどなたかが「量的に還元される情報やデータ―はいくら充実していても忘却の対象になる。悲しみの質をどう伝えられるかが問題だ」という趣旨のことを言ってらっしゃいました。

まさに。

「質」というのは何か通常の量的な情報を処理するのとは違うロジックで私たちの記憶にストックされてるらしい。そしてそれは違うロジックで、「ふいに」回帰し、私たちを捉える。決して自由自在に想起の対象になったり、忘却の対象になる種類のものではない気がします。

あの非常時の中で、ご自身も多くのものを失われた渦中のDANさんが、あのタイミングでこの『命の花』をこの世に送りだしてくれたことに敬意を表します(加賀谷)。

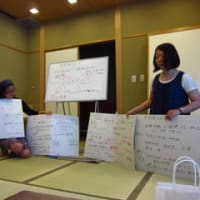

※次回のてつがくカフェ→こちら