今日は好きな女性に逢う為に岐阜へ。

こんな雨の時は神社仏閣巡りだったら回避するのだが、

雨を厭わずやって来た次第。

そうは言ってもせっかく遠い岐阜にやってきたのだから、

神社仏閣巡りや観光、グルメを楽しみたいもの。

まずは前に岐阜公園に来た時に駐車難民になって、

ここにある三重塔を見れなかった悔しさを晴らす為、

岐阜公園にやってまいりました。

今回は天気が悪いので無事有料駐車場に停めれました。

【華松軒】

岐阜公園にあるキレイな茶室がある建物です。

こちらで茶菓子をいただけるようです。

建物の右手にはトイレがありました。

【岐阜公園】

【板垣退助像】

板垣退助は土佐藩士にして自由党総裁であり、

祖先は武田信玄公の守役にして武田四天王の一人の板垣信方です。

何故、板垣退助像がここにあるのかというと、

党勢拡大に努めていた明治15年(1882年)、

岐阜で遊説中に暴漢・相原尚褧に襲われ負傷した(岐阜事件)からである。

その際、板垣は襲われたあとに竹内綱に抱きかかえられつつ起き上がり、

出血しながら「吾死スルトモ自由ハ死セン」と言い 、

これがやがて「板垣死すとも自由は死せず」という表現で広く伝わることになったとか。

【冠木門】

立派な門です。

ここを進むと信長公居館跡があるようです。

<信長公居館跡>

所在地:岐阜県岐阜市千畳敷下257

駐車場:近隣有料駐車場

拝観:無料

【概要】

岐阜城の歴代城主の館は金華山の西麓にある槻谷にあります。

発掘調査の成果からこの地形は斎藤氏三代の頃に造られ、

織田信長公が大規模に改修をし、関ヶ原の合戦前哨戦まで使われていました。

現在、岐阜公園内で見られる地形は織田信長によって造られたもので、

槻谷を流れる谷川の両側に段々地形を造り、建物や庭園を配しています。

【織田信長居館跡】

天気が悪いし奥の遺跡はシートで被されているので、

今回は少し見ただけにしました。

目的は三重塔だしね。

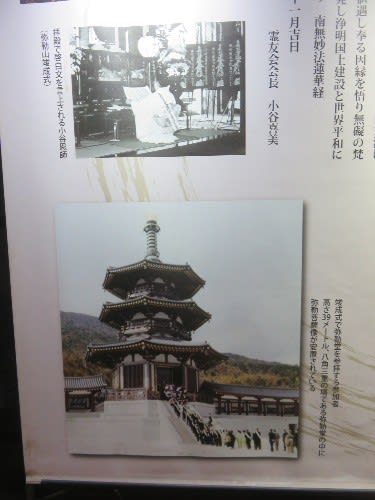

<岐阜公園三重塔>

所在地:岐阜県岐阜市槻谷13-2

建立:大正6年(1916)

総高:22.168m

木造、三間三重塔婆

拝観:無料

【概要】

三重塔は大正天皇の即位を祝う御大典記念事業として企画され、

市民から寄付を募り大正6年に岐阜市が建立したものです。

塔の考案は日本建築史学の創始者と言われ、

明治神宮や築地本願寺などを設計し、

建築界で初めて文化勲章を受章した伊東忠太氏です。

【三重塔】

立派で美しい三重塔です。

惜しむらくは撮影に適さない天気なのが残念なぐらい。

近くにお寺は無いので、

どこからか移築されたものかと思いや、

大正時代に市民の寄付で建てられたそうだ。

市民の寄付で三重塔が建立されるのは極めて珍しい。

昔の市民は偉いね~。

今やってもこれほどの三重塔を建てるだけの寄付は集まらないだろう。

逆に前澤社長のように一部の超金持ちは一人で建てることは可能。

しかし一部の人間だけが巨額の富をため込むのは良くないよね。

それだけの金を社員に還元しろよと常々思う。

【ロープウェイ】

【織田信長公居館庭園の滝】

織田信長居館跡の庭園に35メートルもの2本の滝があったそうで、

庭園整備に向けて史跡に与える影響を調査する為、

去年、滝を再現実験をしているとか。

さて、岐阜城に行く為にロープウェイ乗り場は向かう。

続きは次回。

こんな雨の時は神社仏閣巡りだったら回避するのだが、

雨を厭わずやって来た次第。

そうは言ってもせっかく遠い岐阜にやってきたのだから、

神社仏閣巡りや観光、グルメを楽しみたいもの。

まずは前に岐阜公園に来た時に駐車難民になって、

ここにある三重塔を見れなかった悔しさを晴らす為、

岐阜公園にやってまいりました。

今回は天気が悪いので無事有料駐車場に停めれました。

【華松軒】

岐阜公園にあるキレイな茶室がある建物です。

こちらで茶菓子をいただけるようです。

建物の右手にはトイレがありました。

【岐阜公園】

【板垣退助像】

板垣退助は土佐藩士にして自由党総裁であり、

祖先は武田信玄公の守役にして武田四天王の一人の板垣信方です。

何故、板垣退助像がここにあるのかというと、

党勢拡大に努めていた明治15年(1882年)、

岐阜で遊説中に暴漢・相原尚褧に襲われ負傷した(岐阜事件)からである。

その際、板垣は襲われたあとに竹内綱に抱きかかえられつつ起き上がり、

出血しながら「吾死スルトモ自由ハ死セン」と言い 、

これがやがて「板垣死すとも自由は死せず」という表現で広く伝わることになったとか。

【冠木門】

立派な門です。

ここを進むと信長公居館跡があるようです。

<信長公居館跡>

所在地:岐阜県岐阜市千畳敷下257

駐車場:近隣有料駐車場

拝観:無料

【概要】

岐阜城の歴代城主の館は金華山の西麓にある槻谷にあります。

発掘調査の成果からこの地形は斎藤氏三代の頃に造られ、

織田信長公が大規模に改修をし、関ヶ原の合戦前哨戦まで使われていました。

現在、岐阜公園内で見られる地形は織田信長によって造られたもので、

槻谷を流れる谷川の両側に段々地形を造り、建物や庭園を配しています。

【織田信長居館跡】

天気が悪いし奥の遺跡はシートで被されているので、

今回は少し見ただけにしました。

目的は三重塔だしね。

<岐阜公園三重塔>

所在地:岐阜県岐阜市槻谷13-2

建立:大正6年(1916)

総高:22.168m

木造、三間三重塔婆

拝観:無料

【概要】

三重塔は大正天皇の即位を祝う御大典記念事業として企画され、

市民から寄付を募り大正6年に岐阜市が建立したものです。

塔の考案は日本建築史学の創始者と言われ、

明治神宮や築地本願寺などを設計し、

建築界で初めて文化勲章を受章した伊東忠太氏です。

【三重塔】

立派で美しい三重塔です。

惜しむらくは撮影に適さない天気なのが残念なぐらい。

近くにお寺は無いので、

どこからか移築されたものかと思いや、

大正時代に市民の寄付で建てられたそうだ。

市民の寄付で三重塔が建立されるのは極めて珍しい。

昔の市民は偉いね~。

今やってもこれほどの三重塔を建てるだけの寄付は集まらないだろう。

逆に前澤社長のように一部の超金持ちは一人で建てることは可能。

しかし一部の人間だけが巨額の富をため込むのは良くないよね。

それだけの金を社員に還元しろよと常々思う。

【ロープウェイ】

【織田信長公居館庭園の滝】

織田信長居館跡の庭園に35メートルもの2本の滝があったそうで、

庭園整備に向けて史跡に与える影響を調査する為、

去年、滝を再現実験をしているとか。

さて、岐阜城に行く為にロープウェイ乗り場は向かう。

続きは次回。