前回記事の須川高原温泉から山を下りて、岩手県奥州市胆沢地区の焼石岳山麓地域へとやってまいりました。焼石岳の麓には「焼石クアパーク ひめかゆ」という有名な温泉入浴施設がありますが、人気を集めているがゆえに混んでいることが多いという情報を得たので、今回は混雑を避けるべく、その先に位置している公共宿泊施設「やけいし館」で日帰り入浴してまいりました。

「やけいし館」はひめかゆスキー場に隣接しており、目の前にはゲレンデが広がっています。そして敷地内にはスキー場のバス停も立っています。

ここからさらに胆沢川の上流へと向かうと、そこには日本屈指の規模を誇るロックフィル式のダムである「胆沢ダム」が威風堂々とした構えでそびえているのですが、あまりに巨大な姿に圧倒されてしまい、恐怖におののいて近くまで行くことができませんでした。

さて館内へお邪魔しましょう。玄関を入って右手にある受付で料金を支払い、同じロビー内にある物販コーナーや休憩用のスペースを左手に見ながら、浴場がある右奥の廊下へと進みます。

暖簾をくぐった先にある脱衣室がとってもコンパクト。2〜3人同時に着替えたら、もうそれだけで窮屈さを覚えてしまいそうです。しかもパーテーション1枚挟んだ向こうにはトイレがあり、簡単な仕切りに過ぎないので、もしパーテーションの向こうで誰かが用を足しているときに着替えていたら、その際の音や臭いがモロに伝わってきちゃいそうです。でも宿泊施設のお風呂だけあって綺麗に維持されており、洗面台にはドライヤーも備え付けられていました。

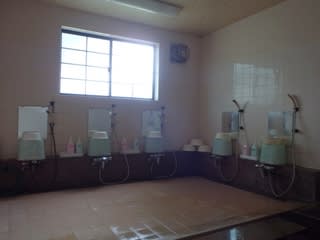

浴室も小ぢんまりしており、且つ実用的で温泉風情に欠けるものの、ドアを開けた途端に香ってくるはっきりとしたアブラ臭には条件反射的に興奮してしまいました。もちろんその匂いは温泉由来のもの。今からアブラ臭のお湯に浸かれると思うだけでも、マニアとしては嬉しいものです。室内にはシャワー付きカランが計5基、L字型に配置されていました。

浴槽のつくりは至ってシンプル。温泉風情を味わうというより、目の前のスキー場でかいた汗を流すための実用性を第一としたお風呂なのかもしれません。赤い石板張りで、大きさとしては(目測で)1.5m×3mの4〜5人サイズでしょうか。

浴槽と同じ材質で作られた横に細長い湯口からお湯が落とされているのですが、この箱状の湯口の内部を覗いてみると、横方向から伸びて先端に網が被せられているパイプと、下から立ち上がっているパイプの2本がこの箱の中で合流しており、両者のお湯が一緒になった上で、浴槽へ落とされているようでした。館内表示によれば循環ろ過装置を使用しているとのことですが、これら2本のうち、いずれかが循環のお湯なのかもしれません。しかしながら、湯船のお湯は浴槽上の切り欠けから溢れ出ており、特に私が湯船に入ったときには、排水が追いつかずに洗い場が洪水状態になったほど大量のオーバーフローが見られたので、循環を実施していると言っても、実際のところは放流式に近い湯使いなのかもしれません。なお源泉の温度が高いため、加水も行われているとのこと。

お湯はほぼ無色ですが潮汁のような淡い懸濁を呈しています。上述したように、お湯からは浴室内を充満させるほど強いアブラ臭(ケロシンに似たような匂い)が放たれており、お湯を口に含むと、塩辛さと同時にほろ苦み、そして弱い出汁味が感じられました。分析書によれば炭酸水素イオンが6566mgと非常に多く含まれているのですが、それを証明するかのように湯中ではツルツルスベスベの大変滑らかな浴感が得られます。食塩を多く含む温泉ですから、お風呂から上がった直後はパワフルに火照るのですが、重曹も多いため、火照りのピークが過ぎると、今度は一転して全身が爽やかになるという、実に不思議な感覚を楽しむことができました。食塩泉の力強さと重曹泉のクールさの両面を兼ね備えた実に面白いお湯なのでした。コンパクトで実用的なお風呂ですから、風情やコストパフォーマンスといった面ではあまり期待できませんが、アブラ臭が大好きな温泉マニアならば一度は訪れておいて損はないかと思います。

この焼石岳温泉がある旧胆沢村から南東の旧衣川村にかけては、アブラ臭を有する温泉が点在していますので(国見平温泉など)、試掘をすると、アブラ臭を伴う温泉がまだまだ見つかるのかもしれませんね。

ヒメカ湯新源泉

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 70.8℃ pH7.5 溶存物質20.49g/kg 成分総計20.67g/kg

Na+:6476mg(96.08mval%), NH4+:51.4mg,

Cl-:6285mg(61.89mval%), Br-:14.0mg, S2O3--:0.5mg, HCO3-:6566mg(37.56mval%), CO3--:15.2mg,

H2SiO3:68.0mg, CO2:183.3mg,

(平成22年6月23日)

加水あり(源泉温度が高いため)

加温あり(入浴に適した温度に保つため)

循環ろ過装置使用(温泉資源の保護と衛生管理のため)

塩素系薬剤使用(衛生管理のため)

水沢駅前より岩手県交通の路線バス馬留線で終点「ひめかゆスキー場」下車すぐ(運行する曜日に注意)

岩手県奥州市胆沢区若柳字天沢21-1 地図

0197-49-2525

ホームページ

日帰り入浴6:00〜23:00

500円

ロッカー(100円リターン式)・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★