前々回および前回記事で湯の川温泉のお風呂をハシゴした私は、路面電車で日の暮れた函館駅へと戻ってまいりました。私が旅をしたのは北海道新幹線の開業を目前に控えた2015年12月。北の大地を初めて走る新幹線が待ち遠しいと言わんばかりに、駅構内では多くのスタッフを動員して積極的にPRしていました。

函館から乗ったのは18:21発の「白鳥96号」青森行。国鉄時代に製造された485系が青函トンネルをかっ飛ばす特急列車ですが、北海道新幹線の開業に伴い廃止され、現在ではもう走っていません。車両自体は国鉄時代に製造されましたが、さすがにそのままで使うわけにはいかず、民営化された後の90〜00年代に上画像の姿(3000番台)に改修され、内装もリニューアルされました。まだ新幹線が盛岡までしか到達しておらず、青森盛岡間に「はつかり」が走っていた頃から、私はこの車両に何度もお世話になりましたので、この姿を目にすると懐かしさが胸にこみ上げてきます。

かつて485系は北海道から九州まで全国各地を走り回っていましたが、老朽化によって次々に廃止され、北海道新幹線が開通する直前時点で定期運行されていたのは、この「白鳥」と新潟~糸魚川間の快速だけ。北海道新幹線開業後は「白鳥」が廃止されてしまったため、後者(新潟~糸魚川の快速)の一往復だけとなってしまいました。個人的な感覚を申し上げますと、485系で「白鳥」といえば、青函間の特急よりも、大阪〜青森の日本海縦断線を走っていた特急(2001年に廃止)というイメージが強いのですが、そんな古い記憶のままでいる私も昭和の人間なのでしょうね。

国鉄電車の標準的な電動機として全国で活躍したMT54モーターの咆哮を聞きたかったため、あらかじめ編成表を調べてモーター車(モハ485)の指定席を予約しておきました。列車は定刻通りに出発し、漆黒の闇の中をひた走ります。海側の座席に座ったのですが、あまりに真っ暗過ぎて、海と夜空の区別がつきません。

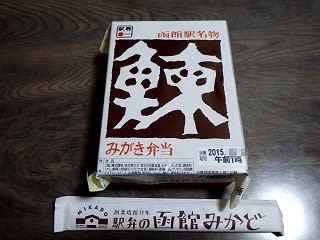

サッポロクラシック(缶ビール)で喉をグビグビと鳴らしながら、函館駅で買った身欠き鰊弁当を食べ、真っ暗な車窓を眺めていると、食塩泉の2連続で体が疲れていた上、満腹感とアルコールが加わって、気づけば青函トンネル突入前にグッスリと寝ていました。在来線として青函トンネルを通るのはこれが最後なので、しっかりと思い出を胸に刻んでおこうと考えていたのですが、そんな希望も睡魔には勝てなかったのでした。

目が覚めたのは青森の一つ前である油川駅を通過した頃。何の思い出を残せることなく、ただ車内で寝ただけで青森駅に到着してしまいました。

この駅にも私は数え切れないほどお世話になってます。東北本線の北端であるこの駅はかつて様々な列車が発着していましたが、私が乗ってきた「白鳥」はおろか、「はつかり」も「いなほ」も「あけぼの」も「はまなす」もやって来ません。2016年夏現在、この駅で発着する特急列車は「つがる」だけ。実に寂しい駅になっちゃいました。駅前の再開発複合施設「アウガ」が経営破綻してしまったのもむべなるかな。

「白鳥」から降りた後は、跨線橋で2本隣のホームへ渡って、青い森鉄道の八戸行普通列車に乗り換え・・・

21:30頃に上北町駅で下車しました。この駅で降りたのは私だけ。

私が上北町駅へやってきた理由は、安くてお湯が良い温泉旅館として温泉ファンに有名な「玉勝温泉別館」で宿泊するためです。駅から歩いて3〜4分という非常に便利な立地にあります。まずはチェックインするため、以前拙ブログでも取り上げたことのある玉勝温泉の本館(公衆浴場)に出向き、番台で受付を済ませるのですが、この手続きがとってもアバウト。宿帳の記入が求められないだけでなく、「支払いは先でも後でもいいよ」とか「(部屋の)鍵は要る?」など、すべてが性善説に基づいていたのです。この田舎ならではのゆるゆるなアバウト感。とっても良いです。

なお上画像は玉勝温泉本館の夜(到着時)と翌朝(出発時)に撮ったものです。

番台で客室の鍵を受け取り、通りの向かいにある別館へと向かいます。こちらも夜(到着時)と翌朝(出発時)に撮ったものを並べておきます。

別館に入ると、玄関には帳場らしきカウンターがあり、料金表が掲示されていました。宿泊(素泊まり)はなんと2,500円!! しかも後述する掛け流しの温泉に入り放題なのですから、この上なく素晴らしいお宿です。

なおこのカウンターには「入浴料金入れ」と書かれた小箱が置かれており、そこには「大人210円」と記されていたのですが、ここは入浴のみの利用も可能なのでしょうか。

廊下の黒板には部屋割りが書かれており、どの部屋に誰が割り当てられているのか、一目でわかるようになっています。これを確認して自分の部屋へ。

私があてがわれた客室は2階の一室。まるで昭和のアパートのような部屋の広さは6畳ほどで、古い畳にはタバコの焦げ跡も残っているのですが、でも決して汚いわけではなく、テレビやポットが備え付けられ、浴衣も用意されていますので、普通のお宿のように支障なく宿泊できました(なおタオルは用意されていませんでした)。

長期滞在の湯治客のため、館内には共用の炊事場もあり、冷蔵庫・ガスコンロ(有料、コイン式)・電子レンジなど完備されています。私はあらかじめ夜のうちに朝食用の弁当を買っておき、冷蔵庫に入れておいて、翌朝電子レンジでチンさせてもらいました。

さて、温泉浴場で湯浴みさせてもらいましょう。お風呂は1階の奥の方にあり、浴室入口には入浴時間(5:00〜22:00)が掲示されているのですが、先ほどの番台のおばあちゃん曰く、時間外でも夜通し利用して構わないとのことです。要するに、他のお客さんに迷惑がかからないよう、静かに利用すれば良いわけですね。

脱衣室は古いながらもきちんと片付けられており、なぜかトイレが和洋一室ずつ設けられていました。このお風呂で特徴的なのが、脱衣室と浴室を結ぶ通路。単にドアやサッシで仕切られているのではなく、レンガのようなタイルで縁取られたトンネルを潜るのです。しかもこのトンネルがちょっと低いため、身長165cmの私ですら若干頭を屈めないと通れません。なぜこのような造りになっているのかわかりませんが、低いトンネルの先にお風呂があるという非日常的な構造に、思わず気分が高揚しちゃいます。

通りの向かいにある公衆浴場と違って、不特定多数のお客さんが利用するわけではないためか、浴室は古いながらも綺麗に維持されており、男女両浴室を仕切る上部に用いられているガラスブロックによって、実際の空間以上の広さや開放感が得られました。また室内に用いられているタイルもカラフルで、特に洗い場まわりに使われているタイルの柄は、以前に拙者ブログで取り上げたトルコのハマムを思い起こさせてくれ、ちょっぴりエキゾチックな気分が味わえました。

洗い場には押しバネ式のカラン(お湯と水のセット)が計8組並んでおり、カランから出てくるお湯は浴槽と同じ源泉のお湯です。洗い場に取り付けられているミラーには地元商店のネームが入っているのですが、かつてはこのお風呂も公衆浴場として使われていたのでしょうか。

総タイル貼りの浴槽は1.8m×3mの四角形で、槽内は水色、縁は紺色のタイルが用いられているかと思われるのですが、長年にわたる温泉成分の付着により、縁に貼られている豆タイルの表面は、薄っすら茶色っぽく染まっていました。そして、浴槽左奥には扇型の湯口があり、3つの吐出口からお湯が浴槽へ落とされていました。

こちらの浴場では本館の公衆浴場と同じ源泉を使用しており、お湯の見た目は焙じ茶を薄めたような淡い琥珀色の透明です。ほぼ無味無臭ですが、わずかにモール泉のような風味を有しており、またアルカリ性泉によくある微収斂も感じられました。アルカリ性であり且つナトリウムが多いためか、ツルツルスベスベの浴感が非常に強く、滑らかで軽やかな感覚が全身を包んでくれます。湯船のお湯は縁の切り欠けから惜しげも無く排出されており、循環されている様子もないため、間違いなく完全掛け流しの湯使いかと思われます。お湯の鮮度感も抜群です。なお浴槽内にはジェットバス装置が設置されていたような形跡が見られますが、現在は使われていません。若干熱めの湯加減なのですが、一度湯船に入ったら出たくなくなるような後をひく気持ち良さがあり、湯上がりもよく温まるにもかかわらず、イヤミな火照りや発汗がないため、実に爽快です。あまりに素晴らしいお湯だったため、宿泊中は夜・深夜・早朝と3度も入ってしまいました。

駅近なのに格安で泊まれ、しかも掛け流しで最高に気持ちの良い温泉に入り放題という素晴らしいお宿でした。

南谷地泉6号泉

アルカリ性単純温泉 47.3℃ pH未記載 溶存物質0.552g/kg 成分総計0.559g/kg

Na+:137.8mg(95.99mval%),

Cl-:141.3mg(64.46mval%), Br-:0.3mg, SO4--:21.0mg(7.11mval%), HCO3-:69.4mg(18.42mval%), CO3--:15.9mg(8.58mval%),

H2SiO3:154.7mg,

(平成20年4月28日)

青い森鉄道・上北町駅より徒歩3〜4分(約300m)

青森県上北郡東北町上北南1丁目31-1088(本館の所在地) 地図

0176-56-3007(本館の電話番号)

日帰り入浴は要相談(基本的に宿泊や休憩での利用)

備品類なし

私の好み:★★★