※残念ながら2016年12月で閉館しました。

2015年夏の某日。上諏訪駅の駅レンタカー事務所でレンタサイクルを借りた私は、諏訪湖岸に並行して伸びる国道20号線を北上し、途中で諏訪市から下諏訪町へと市町境を越え、中央本線の線路を跨いで、観光客とは縁が無さそうな某住宅地へと向かいました。

今回の目的地は下諏訪の市街に点在する温泉共同浴場のひとつ「高木温泉」です。共同浴場めぐりを得意とする温泉ファンの方にはおなじみかと思いますが、ここは下諏訪の温泉街から離れており、しかも場所がわかりにくいため、外来者利用可能な共同浴場の中でも、比較的利用のハードルが高い施設かと思われます。

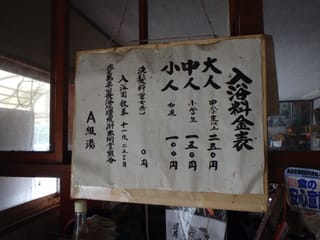

路地に面する2階建ての建物は浴場のほかに公民館も兼ねており、2階へ上がる階段には「老人集会室」と記されたプレートがぶさ下がっていました。玄関ホールには諏訪大社の宮司さんが揮毫した立派な扁額が掲げられています。こちらは常駐の係員がいない無人の浴場であり、毎晩23時になると玄関のドアは自動的に施錠される仕組みになっているそうです。

フローリングの脱衣室は、必要最低限の設備しかないものの、共同浴場のわりには広々しており、清掃終了直後に訪れたためか、室内にはゴミ一つ落ちておらず大変きれいな状態でした。この脱衣室の奥の掲示板に括り付けられている料金箱に湯銭を納めてから、更衣させていただきました。この脱衣室の一角には「訓練室」と称する何もない空間があったのですが、何を訓練するのかな?

タイル張りの室内中央に丸い浴槽が設けられ、その周囲の三方に洗い場が並んでいる浴室。下諏訪では「みなみ温泉」や「菅野温泉」も同じようなスタイルですね。一見するとごく普通の共同浴場に見えますが、この「高木温泉」を利用する際に注意しなければいけないのが、桶が備え付けられていない点です。私の訪問時も、室内の片隅に腰掛けは用意されていましたが、桶はひとつもありませんでした。

桶が無いことは事前に知っていましたので、私は折りたたみ式の手桶を持参しました。上画像をご覧いただくとわかるように、普段は平たくつぶれているのですが、使用時には丸い部分を伸ばすことによって、お湯が汲める手桶になるのです。

まんまるい浴槽は直径2mほどで、キャパは7~8人。円周の縁には小豆色のタイルが用いられ、円の半分にはステップが設けられています。

浴槽の中央に円筒状の湯口が島のように突き出ており、以前はこの円筒からお湯が供給されていたようですが、現在は上からの配管が伸びており、円筒の島の上で二又に分かれてお湯を吐出していました。湯使いは循環等の無い完全放流式であり、浴槽のお湯は縁の四方から排出されていました。

洗い場のお湯も温泉です。上述したように、丸い浴槽を三方向から囲むようにして、お湯と水の蛇口セットが計15組並んでいました。

こちらでは高木南源泉というお湯が引かれており、いかにも諏訪のお湯らしく見た目は無色透明ですが、吐出口のお湯を口に含んでみますと、芒硝の味や匂いが少々感じられました。また湯船の湯面ライン上や縁の排湯口などでは赤茶色のこびりつきが見られ、桶で汲んだ湯船のお湯にも赤茶色の浮遊物がチラホラしていましたが、特に金気や土気のようなものは確認できませんでした。湯中ではツルスベとキシキシの相反する浴感が拮抗しています。私の入浴時、湯船は43~4℃という少々熱めの湯加減だったのですが、その影響と温泉自体が持つパワーが相まって、湯上がりはいつまでも温まりが持続し、汗がなかなか引きませんでした。人は見かけによらないと言いますが、温泉だって同じ理屈が通じるわけで、この「高木温泉」のお湯も見た目はごく普通のお湯ですが、実際に入ればその本物の温泉ならではの実力が体感できました。

ちなみに、館内に掲示されている湯使い表示によれば、この浴場では町から供給される源泉に、30℃の「高木第2源泉」を加えて温度調整しているとのこと。その一方、館内に掲示されている温泉分析書は「高木南源湯」のものだけですので、その「第2源泉」の正体も見てみたいものです。

高木南源泉

単純温泉 53.0℃ PH8.31 溶存物質530.7mg/kg 成分総計530.7mg/kg

Na+:128.0mg(82.32nval%), Ca++:17.9mg(13.23mval%),

Cl-:136.5mg(57.33mval%), SO4--78.6mg(24.36mval%), HCO3-:64.1mg(15.63mval%),

H2SiO3:76.6mg, HBO2:13.3mg,

(平成21年2月3日)

長野県諏訪郡下諏訪町高木(以下省略)

(地図による場所の特定も控えさせていただきます)

5:00~10:00、12:00~23:00(10:00~12:00は清掃のため利用不可)

250円

備品類なし(桶も無いので、必ず持参のこと)

私の好み:★★+0.5

2015年夏の某日。上諏訪駅の駅レンタカー事務所でレンタサイクルを借りた私は、諏訪湖岸に並行して伸びる国道20号線を北上し、途中で諏訪市から下諏訪町へと市町境を越え、中央本線の線路を跨いで、観光客とは縁が無さそうな某住宅地へと向かいました。

今回の目的地は下諏訪の市街に点在する温泉共同浴場のひとつ「高木温泉」です。共同浴場めぐりを得意とする温泉ファンの方にはおなじみかと思いますが、ここは下諏訪の温泉街から離れており、しかも場所がわかりにくいため、外来者利用可能な共同浴場の中でも、比較的利用のハードルが高い施設かと思われます。

路地に面する2階建ての建物は浴場のほかに公民館も兼ねており、2階へ上がる階段には「老人集会室」と記されたプレートがぶさ下がっていました。玄関ホールには諏訪大社の宮司さんが揮毫した立派な扁額が掲げられています。こちらは常駐の係員がいない無人の浴場であり、毎晩23時になると玄関のドアは自動的に施錠される仕組みになっているそうです。

フローリングの脱衣室は、必要最低限の設備しかないものの、共同浴場のわりには広々しており、清掃終了直後に訪れたためか、室内にはゴミ一つ落ちておらず大変きれいな状態でした。この脱衣室の奥の掲示板に括り付けられている料金箱に湯銭を納めてから、更衣させていただきました。この脱衣室の一角には「訓練室」と称する何もない空間があったのですが、何を訓練するのかな?

タイル張りの室内中央に丸い浴槽が設けられ、その周囲の三方に洗い場が並んでいる浴室。下諏訪では「みなみ温泉」や「菅野温泉」も同じようなスタイルですね。一見するとごく普通の共同浴場に見えますが、この「高木温泉」を利用する際に注意しなければいけないのが、桶が備え付けられていない点です。私の訪問時も、室内の片隅に腰掛けは用意されていましたが、桶はひとつもありませんでした。

桶が無いことは事前に知っていましたので、私は折りたたみ式の手桶を持参しました。上画像をご覧いただくとわかるように、普段は平たくつぶれているのですが、使用時には丸い部分を伸ばすことによって、お湯が汲める手桶になるのです。

まんまるい浴槽は直径2mほどで、キャパは7~8人。円周の縁には小豆色のタイルが用いられ、円の半分にはステップが設けられています。

浴槽の中央に円筒状の湯口が島のように突き出ており、以前はこの円筒からお湯が供給されていたようですが、現在は上からの配管が伸びており、円筒の島の上で二又に分かれてお湯を吐出していました。湯使いは循環等の無い完全放流式であり、浴槽のお湯は縁の四方から排出されていました。

洗い場のお湯も温泉です。上述したように、丸い浴槽を三方向から囲むようにして、お湯と水の蛇口セットが計15組並んでいました。

こちらでは高木南源泉というお湯が引かれており、いかにも諏訪のお湯らしく見た目は無色透明ですが、吐出口のお湯を口に含んでみますと、芒硝の味や匂いが少々感じられました。また湯船の湯面ライン上や縁の排湯口などでは赤茶色のこびりつきが見られ、桶で汲んだ湯船のお湯にも赤茶色の浮遊物がチラホラしていましたが、特に金気や土気のようなものは確認できませんでした。湯中ではツルスベとキシキシの相反する浴感が拮抗しています。私の入浴時、湯船は43~4℃という少々熱めの湯加減だったのですが、その影響と温泉自体が持つパワーが相まって、湯上がりはいつまでも温まりが持続し、汗がなかなか引きませんでした。人は見かけによらないと言いますが、温泉だって同じ理屈が通じるわけで、この「高木温泉」のお湯も見た目はごく普通のお湯ですが、実際に入ればその本物の温泉ならではの実力が体感できました。

ちなみに、館内に掲示されている湯使い表示によれば、この浴場では町から供給される源泉に、30℃の「高木第2源泉」を加えて温度調整しているとのこと。その一方、館内に掲示されている温泉分析書は「高木南源湯」のものだけですので、その「第2源泉」の正体も見てみたいものです。

高木南源泉

単純温泉 53.0℃ PH8.31 溶存物質530.7mg/kg 成分総計530.7mg/kg

Na+:128.0mg(82.32nval%), Ca++:17.9mg(13.23mval%),

Cl-:136.5mg(57.33mval%), SO4--78.6mg(24.36mval%), HCO3-:64.1mg(15.63mval%),

H2SiO3:76.6mg, HBO2:13.3mg,

(平成21年2月3日)

長野県諏訪郡下諏訪町高木(以下省略)

(地図による場所の特定も控えさせていただきます)

5:00~10:00、12:00~23:00(10:00~12:00は清掃のため利用不可)

250円

備品類なし(桶も無いので、必ず持参のこと)

私の好み:★★+0.5