私の温泉巡りは昨年をピークにして徐々にペースを落としつつあり、今年の夏には数ヶ月間にもわたって、温泉どころかほとんど何処にも出かけない日すら続いたのですが、それでもまだまだブログの記事にできていない温泉ネタが多く、取り上げるべきネタがどれだけ残っているのか数えてみたら、いまから毎日1ネタずつ更新しても、全てを消化するまで4ヶ月以上も要することが判明しました。しかも今春からブログ執筆に割ける時間が減ってしまい、おおよそ1日おきの更新にしておりますから、そのペースのままですと8ヶ月先になってしまいます。おそらくその間にも新たなネタが増えてゆくので、当分はネタの慢性的な渋滞状態が解消することはなく、今まで以上にネタの鮮度が落ち、ブログの価値を測る指標のひとつである情報の鮮度という意味で、拙ブログの存在価値は相当危ういものへと墜ちてゆくことでしょう。出そうと思って頑張って力んでいるんだけれども、ちっとも出ないのよ、もうつらくてつらくて…。そう嘆きながらあらゆる漢方薬を試している、重度の便秘に悩む女性の心情がちょっとわかるような気がします。

そんな言い訳はさておき、一年が経つのは早いもの。今年もとうとう年の瀬を迎えてしまいましたので、有馬記念を的中させて鼻息の荒い私が、その興奮冷めやらないうちに、今年一年の間に入った日本国内の温泉十傑を選出してみたいと思います。いずれも甲乙つけがたい素晴らしい温泉ばかりですので、優劣のランキングをつけることなく、北から南へ順に並べさせていただきました。なお今回選出した温泉の半分近くは、年内に記事にすることができなかったのですが、これらはいずれも上述の通り、ネタの渋滞にハマっている最中のものであり、いわば連休最終日の中央道上り小仏トンネルを先頭にした大渋滞に巻き込まれた行楽帰りの可哀想なファミリーなのであります。でも、どんな渋滞もいずれは抜け出せるもの。車内でグズッているお子さんも、ハンドルを握りながらトイレを我慢しているお父さんも、もうちょっと我慢すれば安堵感が戻ってくるはずです。しばらくは夏の訪問記を真冬に紹介するような、季節はずれな取り上げ方が続いてしまいますが、何卒事情をご理解賜りたくお願い申しあげます。

●ニセコ東山温泉 ニセコヒルトンビレッジ(北海道)

(来年掲載予定)

温泉めぐりをなさっている方にはお分かりいただけるかと思いますが、大雑把に申し上げますと、温泉の質や良さと施設の豪華さはえてして反比例する傾向にあり、それゆえ、鄙びた温泉の共同浴場や渋い温泉宿を取り上げることが多い拙ブログにおいて、高級リゾートホテルは非常に縁遠い存在なのですが、ニセコ東山温泉の「ヒルトンビレッジ」は、「どうせ高級ホテルだから温泉の質は大したことないだろ」なんて侮ることなかれ、温泉めぐりの法則に反し、アブラ臭が強くて湯の花もたっぷり舞う黄色い濁り湯、そして高級ホテルらしいラグジュアリ感のある浴室と、羊蹄山を一望するすばらしい景観に出会うことができ、とっても感動しました。上画像はホテルの外観、そして内湯の様子です。

こちらは露天風呂。池越しに羊蹄山を一望する素晴らしいロケーション。私が訪れた日は冬のスキーシーズン。ニセコのパウダースノーを求めて世界各地からやってきた国際色豊かな客層が、この山景を眺めながらのんびりと湯浴みのひとときを過ごしていました。

●秋田県某所 超有名野湯(秋田県)

(来年掲載予定)

(過去では2009年8月22日、2011年11月18日、2013年8月4日掲載)

今年も行っちゃいました。私がこのお湯に入るのは何度目なんでしょう。本記事を含めますと、拙ブログではこれで4度目の登場であり、紅白歌合戦で言うところの北島三郎御大みたいな巨匠的存在なのですが、あまりにお馴染みすぎて、昨年・一昨年とも年末の十傑に含めるのを忘れてしまったので、本年、満を持してエントリーさせていただきました。温泉ファンの皆さんなら、この画像をご覧になるだけで「はいはい、あそこね」とお分かりいただけるかと思います。私が訪れた日は既に紅葉のシーズンは終わっていましたが、晩秋の青空が広がっており、虫はいないし、他のお客さんもいない。お湯は相変わらず素晴らしい。文句無しで最高の湯浴みでした。温泉マニアには超有名なこの野湯ですが、つい先日、テレビ朝日の朝の情報番組で思いっきり名前付きで紹介されていましたので、もしかしたら今後ますます人気を集めてしまうかもしれませんね(参考:当該番組の紹介ページ)。

●栗駒 駒の湯温泉(宮城県)

(10月25日掲載)

2008年に発生した岩手宮城内陸地震で土石流に飲み込まれてしまった栗駒山中の駒の湯温泉。苦難の末、7年の歳月を経て、今年の10月に日帰り入浴施設として見事復活を遂げました。

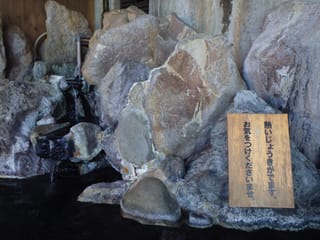

総木造の浴槽に滔々と注がれるフレッシュなお湯は、いつまでも浸かっていたくなる長湯仕様のぬる湯。木工品の湯口は、旧浴室で使われていたものと同じような形状にしているんですね。

ちなみに私も駒の湯復活応援団に加入させていただいたのですが、まだ何もできておらず、申し訳ない気持ちでいっぱいです。年明けに何かお役に立つことができればと思っております。

●箱根某所 濃厚硫黄泉の野湯(神奈川県)

(来年新春早々に掲載予定)

詳しい場所に関する言及は控えさせていただきますが、湧出したばかりのフレッシュなお湯は、絶好な湯加減の濃厚硫黄泉。

あまねく観光地化されている箱根では稀有な、ワイルドなロケーションです。現在の箱根二十湯にここのお湯が含まれるかどうか微妙なところですが(かつては箱根十七湯のひとつでした)、数ある箱根の温泉の中でも、私はこの野湯と「平賀敬美術館」(箱根湯本)の2湯が双璧だと思っています。

●湯ヶ野温泉 福田家(静岡県)

(11月5日および6日掲載)

川端康成の名作『伊豆の踊子』ゆかりの宿。明治期に創業した当時からある榧風呂は白眉でした。総榧造りの浴槽に腰を下ろした時の感触は、言葉に言い尽くせないほど極上な心地。その上お湯そのものの浴感も相まり、肩までじっくり浸かって湯浴みしていると、時間を忘れてひたすら浸かっていたくなりました。本当に素晴らしいお風呂です。

●白骨温泉 笹屋(長野県)

(来年掲載予定)

常に高い人気を誇る信州の白骨温泉。その中でも私のお気に入りは、温泉街の中心部からちょっと離れた「笹屋」。

山の緑と白濁のお湯とのコントラストが美しい上画像の露天風呂も良いのですが・・・

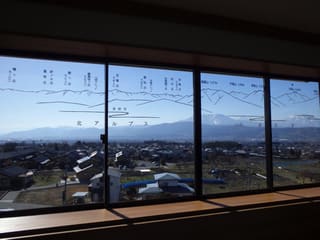

秀逸なのは内湯の佇まい。重厚感のある純和風の落ち着いた造りは勿論のこと、私が訪れた真夏の某日は窓を全て取っ払っており、ほとんど露天風呂状態になっており、山の美しい緑を眺めつつ、木々の間を吹き抜けてくる爽快な風を受けながらの湯浴みは実に最高でした。冬は窓を閉め切った上での雪見風呂になるのでしょう。四季によって表情を変える素敵なお風呂です。

●新穂高温泉 深山荘(岐阜県)

(来年掲載予定)

日本で最も露天風呂が密集している温泉地といえば、おそらく岐阜県飛騨地方の新穂高温泉ではないかと思われますが、その中でも「深山荘」は渓流沿いの大きな露天風呂で有名なお宿。訪問した日は真っ青な空が広がる好天。露天からは穂高連峰を望むことができ、渓流のせせらぎを耳にしながらの開放感あふれる湯浴みはとっても気持ち良いのですが・・・

目の前を流れる蒲田川は天然の水風呂であり、清らかで冷たい渓流に入って、温泉で火照った体を急激クールダウンすると、これがめちゃくちゃ爽快なのです。上画像では実際に私がすっぽんぽんのまま、蒲田川に入って水浴びしています。穂高の山々を源とするこの川は猛暑の日でも非常に清冽で、30秒と入っていられませんが、熱い風呂とこの冷たい川との冷温交互浴は、一度やると病み付きになること必至です。夏ならではの楽しみ方ですね。

●雲仙小地獄温泉 国民宿舎青雲荘(長崎県)

(12月1日・2日・3日掲載)

コストパフォーマンスが良く綺麗で整った宿泊施設であることはもちろんのこと、私が訪れた日は露天風呂に植えられた枝振りの良いツツジが満開で見頃を迎えており、その脇で侍っているモミジの若葉も美しく、ツツジの赤、モミジの新緑、そして温泉の白濁というトリコロールが実に神秘的で、湯浴みしているときには風景画の世界に紛れ込んだかのような錯覚に陥りました。

●川内高城温泉(鹿児島県)

(来年掲載予定)

昭和から時が止まったかのような超激シブの温泉街。当地は特定の施設ではなく、温泉街そのものを十傑のひとつとして選ばせていただきました。湯治目的で長期滞在する客が多いのですが、残念ながら食事する場所がないので、ここで泊まるのなら、食材を持ち込んで自炊するか、あるいは弁当を買ってくるか、車で川内の街まで出るかのいずれかとなります。私が当地で宿泊した際には、川内市街のスーパーでお惣菜を買ったり、炊事場で適当にお料理しましたが、意外にも満足の行く夕食と朝食となりました。温泉街の中には鄙びた共同浴場もあれば、ちょっと離れたところには公衆浴場を兼ねた大きな岩風呂もあり、意外にもお風呂に多様性があって、湯めぐりするだけでも十分楽しめます。私は当地で4箇所のお風呂に入りました。もちろんお湯は上質。ここは再訪必至だなぁ。

●吹上温泉 みどり荘(鹿児島県)

(来年掲載予定)

池の畔に宿泊棟やお風呂が並ぶ、秘湯を守る会の会員宿。池に面して内湯や露天風呂が設けられているのですが、俗世から隔絶されたような静寂に抱かれるロケーションもさることながら、お風呂の造り、そしてお湯の質、そのいずれもが素晴らしい。さすが温泉ファンから人気を集めるお宿だけありますね。

【番外編】海外の温泉トップ3

今年は海外旅行がほとんどできておらず、温泉を巡れたのは台湾と中国の華南のみでした。その中でも特に印象の深かった3湯を順不同で挙げさせていただきました。

●文山温泉(台湾・花蓮県)

(9月23日掲載)

台湾屈指の観光名所である太魯閣峡谷。その上流部にある野湯が「文山温泉」です。以前はガイドブックでも紹介されるほど有名であり、当時は黒山の人だかりができていましたが、数年前に発生した土砂崩落によって犠牲者が出てしまい、その後しばらくは閉鎖状態が続いていました。しかし私が訪問した今年の5月には現地まで行けるようになっており、以前の大きな浴槽は土砂に埋もれて使えなくなっていましたが、岩盤の割れ目から自噴する温泉によって野湯の湯だまりができており、渓谷美を目にしながら、台湾の自然の恵みを存分に楽しむことができました。

岩盤の裂け目から自噴する湧出量は膨大。しかも硫黄の匂いを強く放っており、辺りの岩窟を白く染めていました。湯量豊富で硫黄感も強い。これぞまさに名湯。しかし残念ながら今年の夏に豪雨災害が発生し、再び閉鎖されてしまいました。今度この温泉に入れる日は来るのでしょうか。

●栗松温泉(台湾・台東県)

(9月12日・13日・14日掲載)

台湾で最も美しい野湯と言われている台東県「栗松温泉」。車で荒れた未舗装路を進み、駐車場からさらに徒歩で急な斜面の山道を下った深い渓谷の底に、苦労をした者だけが出会える絶景と名湯がありました。断崖の上で自噴する熱い温泉が、滝のように垂直に落ちながら断崖の岩肌に石灰華を付着させ、辺りを白く染めています。また石灰華が鱗状の造形を形成するところでは、エメラルドグリーンの苔が付着し、白と緑のコントラストによって幻想的な美しさが生み出されていました。見た目のみならず、硫黄臭をプンプン放つお湯の質も文句無しに素晴らしい。苦労して行った甲斐がありました。

●五華熱鉱泥温泉(中国・広東省梅州市)

(10月14日・15日・16日掲載)

上述の栗松温泉とは別の意味でアクセスに苦労した中国・広東省の温泉。無色透明無味無臭の温泉プール自体は大したことないのですが、当地の名物である泥湯は、私がいままで体験してきた泥湯の中でも、比類無いほどクリーミーであり、変な匂いやクセもなく、しかも湯上り後の美肌効果がものすごい。オッサンまっしぐらの私ですらも、自分の肌が楊貴妃になったんじゃないかと勘違いしたくなるほど。表参道や六本木あたりの高価なエステで、オベンチャラに乗せられて繰り返しぼったくられるほどなら、飛行機で広東省へ飛んでこの泥湯に浸かった方が良いんじゃないかしら。中国の温泉も侮れませんね。

冒頭で申し上げましたように、今年は数ヶ月間にわたってお出かけすることなく、それゆえ海外へ出る機会も少なかったのですが、それでもなんだかんだで、国内は北海道から鹿児島まで、そして海外は台湾や中国と、津々浦々へ出かけ、温泉のみならず、美しい景色や頬っぺたが落ちるグルメ、そして心温まる人々とのふれあいなど、おかげさまで印象に残る多くの出会いに恵まれました。来年は湯めぐりペースが今年以上に遅くなってゆくはずですから、いずれはブログへ記事をアップするタイミングが早まって、記事の鮮度も徐々に戻ってゆくことでしょう。

今年もお付き合い下さり洵にありがとうございました。

皆様も良いお年をお迎えください。

新年は1月2日からスタートさせていただきます。

そんな言い訳はさておき、一年が経つのは早いもの。今年もとうとう年の瀬を迎えてしまいましたので、有馬記念を的中させて鼻息の荒い私が、その興奮冷めやらないうちに、今年一年の間に入った日本国内の温泉十傑を選出してみたいと思います。いずれも甲乙つけがたい素晴らしい温泉ばかりですので、優劣のランキングをつけることなく、北から南へ順に並べさせていただきました。なお今回選出した温泉の半分近くは、年内に記事にすることができなかったのですが、これらはいずれも上述の通り、ネタの渋滞にハマっている最中のものであり、いわば連休最終日の中央道上り小仏トンネルを先頭にした大渋滞に巻き込まれた行楽帰りの可哀想なファミリーなのであります。でも、どんな渋滞もいずれは抜け出せるもの。車内でグズッているお子さんも、ハンドルを握りながらトイレを我慢しているお父さんも、もうちょっと我慢すれば安堵感が戻ってくるはずです。しばらくは夏の訪問記を真冬に紹介するような、季節はずれな取り上げ方が続いてしまいますが、何卒事情をご理解賜りたくお願い申しあげます。

●ニセコ東山温泉 ニセコヒルトンビレッジ(北海道)

(来年掲載予定)

温泉めぐりをなさっている方にはお分かりいただけるかと思いますが、大雑把に申し上げますと、温泉の質や良さと施設の豪華さはえてして反比例する傾向にあり、それゆえ、鄙びた温泉の共同浴場や渋い温泉宿を取り上げることが多い拙ブログにおいて、高級リゾートホテルは非常に縁遠い存在なのですが、ニセコ東山温泉の「ヒルトンビレッジ」は、「どうせ高級ホテルだから温泉の質は大したことないだろ」なんて侮ることなかれ、温泉めぐりの法則に反し、アブラ臭が強くて湯の花もたっぷり舞う黄色い濁り湯、そして高級ホテルらしいラグジュアリ感のある浴室と、羊蹄山を一望するすばらしい景観に出会うことができ、とっても感動しました。上画像はホテルの外観、そして内湯の様子です。

こちらは露天風呂。池越しに羊蹄山を一望する素晴らしいロケーション。私が訪れた日は冬のスキーシーズン。ニセコのパウダースノーを求めて世界各地からやってきた国際色豊かな客層が、この山景を眺めながらのんびりと湯浴みのひとときを過ごしていました。

●秋田県某所 超有名野湯(秋田県)

(来年掲載予定)

(過去では2009年8月22日、2011年11月18日、2013年8月4日掲載)

今年も行っちゃいました。私がこのお湯に入るのは何度目なんでしょう。本記事を含めますと、拙ブログではこれで4度目の登場であり、紅白歌合戦で言うところの北島三郎御大みたいな巨匠的存在なのですが、あまりにお馴染みすぎて、昨年・一昨年とも年末の十傑に含めるのを忘れてしまったので、本年、満を持してエントリーさせていただきました。温泉ファンの皆さんなら、この画像をご覧になるだけで「はいはい、あそこね」とお分かりいただけるかと思います。私が訪れた日は既に紅葉のシーズンは終わっていましたが、晩秋の青空が広がっており、虫はいないし、他のお客さんもいない。お湯は相変わらず素晴らしい。文句無しで最高の湯浴みでした。温泉マニアには超有名なこの野湯ですが、つい先日、テレビ朝日の朝の情報番組で思いっきり名前付きで紹介されていましたので、もしかしたら今後ますます人気を集めてしまうかもしれませんね(参考:当該番組の紹介ページ)。

●栗駒 駒の湯温泉(宮城県)

(10月25日掲載)

2008年に発生した岩手宮城内陸地震で土石流に飲み込まれてしまった栗駒山中の駒の湯温泉。苦難の末、7年の歳月を経て、今年の10月に日帰り入浴施設として見事復活を遂げました。

総木造の浴槽に滔々と注がれるフレッシュなお湯は、いつまでも浸かっていたくなる長湯仕様のぬる湯。木工品の湯口は、旧浴室で使われていたものと同じような形状にしているんですね。

ちなみに私も駒の湯復活応援団に加入させていただいたのですが、まだ何もできておらず、申し訳ない気持ちでいっぱいです。年明けに何かお役に立つことができればと思っております。

●箱根某所 濃厚硫黄泉の野湯(神奈川県)

(来年新春早々に掲載予定)

詳しい場所に関する言及は控えさせていただきますが、湧出したばかりのフレッシュなお湯は、絶好な湯加減の濃厚硫黄泉。

あまねく観光地化されている箱根では稀有な、ワイルドなロケーションです。現在の箱根二十湯にここのお湯が含まれるかどうか微妙なところですが(かつては箱根十七湯のひとつでした)、数ある箱根の温泉の中でも、私はこの野湯と「平賀敬美術館」(箱根湯本)の2湯が双璧だと思っています。

●湯ヶ野温泉 福田家(静岡県)

(11月5日および6日掲載)

川端康成の名作『伊豆の踊子』ゆかりの宿。明治期に創業した当時からある榧風呂は白眉でした。総榧造りの浴槽に腰を下ろした時の感触は、言葉に言い尽くせないほど極上な心地。その上お湯そのものの浴感も相まり、肩までじっくり浸かって湯浴みしていると、時間を忘れてひたすら浸かっていたくなりました。本当に素晴らしいお風呂です。

●白骨温泉 笹屋(長野県)

(来年掲載予定)

常に高い人気を誇る信州の白骨温泉。その中でも私のお気に入りは、温泉街の中心部からちょっと離れた「笹屋」。

山の緑と白濁のお湯とのコントラストが美しい上画像の露天風呂も良いのですが・・・

秀逸なのは内湯の佇まい。重厚感のある純和風の落ち着いた造りは勿論のこと、私が訪れた真夏の某日は窓を全て取っ払っており、ほとんど露天風呂状態になっており、山の美しい緑を眺めつつ、木々の間を吹き抜けてくる爽快な風を受けながらの湯浴みは実に最高でした。冬は窓を閉め切った上での雪見風呂になるのでしょう。四季によって表情を変える素敵なお風呂です。

●新穂高温泉 深山荘(岐阜県)

(来年掲載予定)

日本で最も露天風呂が密集している温泉地といえば、おそらく岐阜県飛騨地方の新穂高温泉ではないかと思われますが、その中でも「深山荘」は渓流沿いの大きな露天風呂で有名なお宿。訪問した日は真っ青な空が広がる好天。露天からは穂高連峰を望むことができ、渓流のせせらぎを耳にしながらの開放感あふれる湯浴みはとっても気持ち良いのですが・・・

目の前を流れる蒲田川は天然の水風呂であり、清らかで冷たい渓流に入って、温泉で火照った体を急激クールダウンすると、これがめちゃくちゃ爽快なのです。上画像では実際に私がすっぽんぽんのまま、蒲田川に入って水浴びしています。穂高の山々を源とするこの川は猛暑の日でも非常に清冽で、30秒と入っていられませんが、熱い風呂とこの冷たい川との冷温交互浴は、一度やると病み付きになること必至です。夏ならではの楽しみ方ですね。

●雲仙小地獄温泉 国民宿舎青雲荘(長崎県)

(12月1日・2日・3日掲載)

コストパフォーマンスが良く綺麗で整った宿泊施設であることはもちろんのこと、私が訪れた日は露天風呂に植えられた枝振りの良いツツジが満開で見頃を迎えており、その脇で侍っているモミジの若葉も美しく、ツツジの赤、モミジの新緑、そして温泉の白濁というトリコロールが実に神秘的で、湯浴みしているときには風景画の世界に紛れ込んだかのような錯覚に陥りました。

●川内高城温泉(鹿児島県)

(来年掲載予定)

昭和から時が止まったかのような超激シブの温泉街。当地は特定の施設ではなく、温泉街そのものを十傑のひとつとして選ばせていただきました。湯治目的で長期滞在する客が多いのですが、残念ながら食事する場所がないので、ここで泊まるのなら、食材を持ち込んで自炊するか、あるいは弁当を買ってくるか、車で川内の街まで出るかのいずれかとなります。私が当地で宿泊した際には、川内市街のスーパーでお惣菜を買ったり、炊事場で適当にお料理しましたが、意外にも満足の行く夕食と朝食となりました。温泉街の中には鄙びた共同浴場もあれば、ちょっと離れたところには公衆浴場を兼ねた大きな岩風呂もあり、意外にもお風呂に多様性があって、湯めぐりするだけでも十分楽しめます。私は当地で4箇所のお風呂に入りました。もちろんお湯は上質。ここは再訪必至だなぁ。

●吹上温泉 みどり荘(鹿児島県)

(来年掲載予定)

池の畔に宿泊棟やお風呂が並ぶ、秘湯を守る会の会員宿。池に面して内湯や露天風呂が設けられているのですが、俗世から隔絶されたような静寂に抱かれるロケーションもさることながら、お風呂の造り、そしてお湯の質、そのいずれもが素晴らしい。さすが温泉ファンから人気を集めるお宿だけありますね。

【番外編】海外の温泉トップ3

今年は海外旅行がほとんどできておらず、温泉を巡れたのは台湾と中国の華南のみでした。その中でも特に印象の深かった3湯を順不同で挙げさせていただきました。

●文山温泉(台湾・花蓮県)

(9月23日掲載)

台湾屈指の観光名所である太魯閣峡谷。その上流部にある野湯が「文山温泉」です。以前はガイドブックでも紹介されるほど有名であり、当時は黒山の人だかりができていましたが、数年前に発生した土砂崩落によって犠牲者が出てしまい、その後しばらくは閉鎖状態が続いていました。しかし私が訪問した今年の5月には現地まで行けるようになっており、以前の大きな浴槽は土砂に埋もれて使えなくなっていましたが、岩盤の割れ目から自噴する温泉によって野湯の湯だまりができており、渓谷美を目にしながら、台湾の自然の恵みを存分に楽しむことができました。

岩盤の裂け目から自噴する湧出量は膨大。しかも硫黄の匂いを強く放っており、辺りの岩窟を白く染めていました。湯量豊富で硫黄感も強い。これぞまさに名湯。しかし残念ながら今年の夏に豪雨災害が発生し、再び閉鎖されてしまいました。今度この温泉に入れる日は来るのでしょうか。

●栗松温泉(台湾・台東県)

(9月12日・13日・14日掲載)

台湾で最も美しい野湯と言われている台東県「栗松温泉」。車で荒れた未舗装路を進み、駐車場からさらに徒歩で急な斜面の山道を下った深い渓谷の底に、苦労をした者だけが出会える絶景と名湯がありました。断崖の上で自噴する熱い温泉が、滝のように垂直に落ちながら断崖の岩肌に石灰華を付着させ、辺りを白く染めています。また石灰華が鱗状の造形を形成するところでは、エメラルドグリーンの苔が付着し、白と緑のコントラストによって幻想的な美しさが生み出されていました。見た目のみならず、硫黄臭をプンプン放つお湯の質も文句無しに素晴らしい。苦労して行った甲斐がありました。

●五華熱鉱泥温泉(中国・広東省梅州市)

(10月14日・15日・16日掲載)

上述の栗松温泉とは別の意味でアクセスに苦労した中国・広東省の温泉。無色透明無味無臭の温泉プール自体は大したことないのですが、当地の名物である泥湯は、私がいままで体験してきた泥湯の中でも、比類無いほどクリーミーであり、変な匂いやクセもなく、しかも湯上り後の美肌効果がものすごい。オッサンまっしぐらの私ですらも、自分の肌が楊貴妃になったんじゃないかと勘違いしたくなるほど。表参道や六本木あたりの高価なエステで、オベンチャラに乗せられて繰り返しぼったくられるほどなら、飛行機で広東省へ飛んでこの泥湯に浸かった方が良いんじゃないかしら。中国の温泉も侮れませんね。

冒頭で申し上げましたように、今年は数ヶ月間にわたってお出かけすることなく、それゆえ海外へ出る機会も少なかったのですが、それでもなんだかんだで、国内は北海道から鹿児島まで、そして海外は台湾や中国と、津々浦々へ出かけ、温泉のみならず、美しい景色や頬っぺたが落ちるグルメ、そして心温まる人々とのふれあいなど、おかげさまで印象に残る多くの出会いに恵まれました。来年は湯めぐりペースが今年以上に遅くなってゆくはずですから、いずれはブログへ記事をアップするタイミングが早まって、記事の鮮度も徐々に戻ってゆくことでしょう。

今年もお付き合い下さり洵にありがとうございました。

皆様も良いお年をお迎えください。

新年は1月2日からスタートさせていただきます。