※「第一貨物保養所赤倉荘」は2017年9月を以て閉館し、その後経営者が変わって「いやしの湯 赤湯荘」として営業を再開させています。

以前から気になっていた山形県・赤倉温泉の「第一貨物保養所赤倉荘」。温泉街の最奥に位置しています。企業の保養施設なので、外来客の受け入れには慎重なのかなと思いこんでいたのですが、実際に目の前まで来てみると、事前の不安を後押しするかのような古くて静まりきった外観で、思わず訪うのを躊躇ってしまいそう。大丈夫かしらと不安を抱きつつ、意を決して玄関に入り、日帰り入浴をお願いしたら、快くOKしてくださいました。一般客の宿泊も可能だそうです(かなりお安め)。案内されたのは、廊下を突き当たった左側の浴室です。

旅館というより民宿のような小さなお風呂で、石の縁&タイル貼りの浴槽はいびつな円形の2人サイズ、大砲を小さくしたような石の湯口から源泉が投入されています。小さなお風呂だからといって侮る勿れ、そのサイズだからこそお湯はかなり鮮度が高く、縁からふんだんに溢れ出ています。

注がれるお湯は無色澄明の芒硝泉で、浴室に入った途端に芒硝の匂いが鼻をくすぐり、口に含んでもその味が感じられ、湯口にも白くはっきりと硫酸塩が析出しています。浴室内は湯気が籠っていたので、お湯は熱いのかと思いきや、入ってみると実にちょうど良い湯加減で、長く浸かっていると気泡の付着も確認できます。芒硝泉らしいキシキシとした浴感。キラキラ輝き青白い光を放っているのも、いかにも硫酸塩泉っぽい感じ。分析表を見ると泉質は単純泉に分類されていますが、数値的にはギリギリで硫酸塩泉になれなかっただけで、あとほんの僅かでも成分が余計に溶けていれば、間違いなく硫酸塩泉として認められていたでしょうね。なお浴槽まわりは赤っぽく染まっていますが、特に金気らしいものは感じられませんでした。

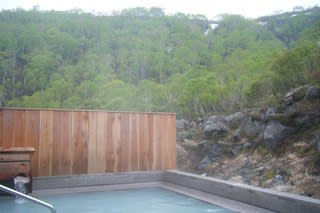

窓を開けると小国川の河原。冷たい風が浴室に入ってきて、火照った体をクールダウンしてくれました。

湯あがり後に気付いたのですが、私が入った浴室の向かいには、4~5人は入れそうな大浴場もありました。なぜ小浴場を案内されたのかはわかりませんが、昭和の宿には珍しく、大浴場を女湯として定めているのでしょうね。

お風呂の造り自体には特徴はありませんが、お湯の鮮度は抜群なので、B級施設でもお湯が良ければ大歓迎という温泉ファンなら行って損は無いかと思います。

単純温泉 67.9℃ pH8.3 蒸発残留物931.8mg/kg 溶存物質996.5mg/kg

JR陸羽東線・赤倉温泉駅より徒歩35分(3.2km)

山形県最上郡最上町大字富澤819-6 地図

0233-45-2512

最上町観光協会の紹介ページ

日帰り入浴8:00~16:00

300円

ドライヤー・シャンプー類あり、貴重品は帳場預かり

私の好み:★★★

以前から気になっていた山形県・赤倉温泉の「第一貨物保養所赤倉荘」。温泉街の最奥に位置しています。企業の保養施設なので、外来客の受け入れには慎重なのかなと思いこんでいたのですが、実際に目の前まで来てみると、事前の不安を後押しするかのような古くて静まりきった外観で、思わず訪うのを躊躇ってしまいそう。大丈夫かしらと不安を抱きつつ、意を決して玄関に入り、日帰り入浴をお願いしたら、快くOKしてくださいました。一般客の宿泊も可能だそうです(かなりお安め)。案内されたのは、廊下を突き当たった左側の浴室です。

旅館というより民宿のような小さなお風呂で、石の縁&タイル貼りの浴槽はいびつな円形の2人サイズ、大砲を小さくしたような石の湯口から源泉が投入されています。小さなお風呂だからといって侮る勿れ、そのサイズだからこそお湯はかなり鮮度が高く、縁からふんだんに溢れ出ています。

注がれるお湯は無色澄明の芒硝泉で、浴室に入った途端に芒硝の匂いが鼻をくすぐり、口に含んでもその味が感じられ、湯口にも白くはっきりと硫酸塩が析出しています。浴室内は湯気が籠っていたので、お湯は熱いのかと思いきや、入ってみると実にちょうど良い湯加減で、長く浸かっていると気泡の付着も確認できます。芒硝泉らしいキシキシとした浴感。キラキラ輝き青白い光を放っているのも、いかにも硫酸塩泉っぽい感じ。分析表を見ると泉質は単純泉に分類されていますが、数値的にはギリギリで硫酸塩泉になれなかっただけで、あとほんの僅かでも成分が余計に溶けていれば、間違いなく硫酸塩泉として認められていたでしょうね。なお浴槽まわりは赤っぽく染まっていますが、特に金気らしいものは感じられませんでした。

窓を開けると小国川の河原。冷たい風が浴室に入ってきて、火照った体をクールダウンしてくれました。

湯あがり後に気付いたのですが、私が入った浴室の向かいには、4~5人は入れそうな大浴場もありました。なぜ小浴場を案内されたのかはわかりませんが、昭和の宿には珍しく、大浴場を女湯として定めているのでしょうね。

お風呂の造り自体には特徴はありませんが、お湯の鮮度は抜群なので、B級施設でもお湯が良ければ大歓迎という温泉ファンなら行って損は無いかと思います。

単純温泉 67.9℃ pH8.3 蒸発残留物931.8mg/kg 溶存物質996.5mg/kg

JR陸羽東線・赤倉温泉駅より徒歩35分(3.2km)

山形県最上郡最上町大字富澤819-6 地図

0233-45-2512

最上町観光協会の紹介ページ

日帰り入浴8:00~16:00

300円

ドライヤー・シャンプー類あり、貴重品は帳場預かり

私の好み:★★★