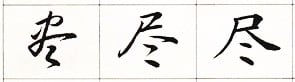

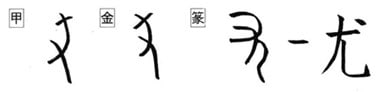

春秋戦国期の垂スイが、「字源」(中国)に出ていました。篆文の前の形が分かりますので字形の変遷図に追加しました。

垂 スイ・たれる・たらす 土部 chuí

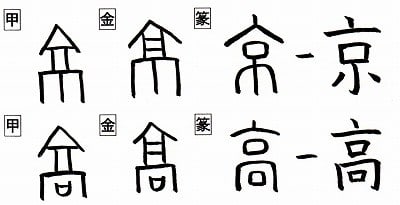

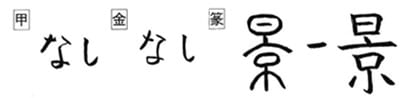

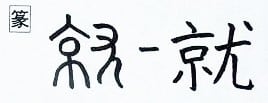

解字 春秋戦国期の垂は「草木等の枝葉がたれさがった形+土を盛り上げた形」の会意。たれ下がった枝葉が盛り土の上にあるかたち。篆文は枝葉の茎が右上に折れ、茎の右左に∧を配する形となり土に続く。楷書は上部がノに変化し、土が上部と一体化した垂になった。意味は、たれる・たれて地につく。垂を音符に含む字は、「たれる」イメージを持つ。

覚え方 の(ノ)、よこ二(二)たて二( | | )よこ二(二)たてぼう( | )垂直に

意味 (1)たれる(垂れる)。たらす(垂らす)。「垂線スイセン」「垂直スイチョク」「垂涎スイゼン」(よだれをたらす)(2)上の者が示す。「垂範スイハン」(模範をしめす)「率先垂範ソッセンスイハン」(人の先に立って模範をしめす)

イメージ

「たれる」(垂・睡・唾・錘)

「上から下へたれる」(郵)

音の変化 スイ:垂・睡・錘 ダ:唾 ユウ:郵

たれる

睡 スイ・ねむる 目部 shuì

解字 「目(め)+垂(たれる)」 の会意形声。目のまぶたを垂れて眠ること。

意味 ねむる(睡る)。「睡眠スイミン」(睡も眠もねむる意)「熟睡ジュクスイ」「睡魔スイマ」

唾 ダ・つば 口部 tuò

解字 「口(くち)+垂(たれる)」 の会意形声。口からたれるつばき。

意味 つば(唾)。つばき(唾)。つばする。「唾液ダエキ」「唾棄ダキ」(つばを吐くように忌み嫌う、さげすむ)「唾罵ダバ」(つばを吐きかけてののしる)「固唾かたず」(固は緊張して固くなる意、緊張して唾が口にたまること。かたつばの略で古くは、かたつ、とも言った。現代表記では、かたず、と書く)「固唾を呑む」(事の成り行きを案じ、じっと見つめること)

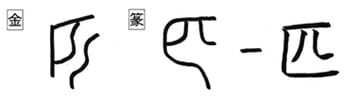

錘 スイ・おもり・つむ 金部 chuí

解字 「金(金属)+垂(たれる)」 の会意形声。上から下に垂れる金属のおもり。後漢の[説文解字]は「錘は八銖シュ也(なり)。金に従い垂スイの聲(声)」とする。

意味 (1)おもり(錘)。はかりのおもり。分銅。「鉄錘テツスイ」(鉄のおもり)「鉛錘エンスイ」(鉛製のおもり)(2)重量の単位。[説文]は「一錘は八銖シュ」とするが具体的な重さは不明。

紡錘車を作る(「ばさら日本史」より)

(3)[国]つむ(錘)。円盤の中央に棒をとおし、円盤をまわしながら棒の先のカギを通る糸に縒りをかけて巻き取る紡績用の道具。慣用で錘を用いるが、実際のつむ(錘)は土や木の円盤(地域によっては石の円盤)を木の棒にはめ込んだもので金属製ではない。「紡錘ボウスイ」(糸をつむぐ錘つむ)

上から下へたれる

郵 ユウ 阝部 yóu

解字 「垂(上から下へたれる)+阝(むら・まち)」 の会意。中央から地方(むら・まち)へ通信を下ろしていくための中継所。

意味 (1)ゆうびん。文書・荷物などを送る通信制度。「郵便ユウビン」「郵政ユウセイ」(郵便にかんする国の行政)「郵送ユウソウ」(2)宿駅。宿場。「郵亭ユウテイ」(飛脚や馬の中継所。宿場)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

垂 スイ・たれる・たらす 土部 chuí

解字 春秋戦国期の垂は「草木等の枝葉がたれさがった形+土を盛り上げた形」の会意。たれ下がった枝葉が盛り土の上にあるかたち。篆文は枝葉の茎が右上に折れ、茎の右左に∧を配する形となり土に続く。楷書は上部がノに変化し、土が上部と一体化した垂になった。意味は、たれる・たれて地につく。垂を音符に含む字は、「たれる」イメージを持つ。

覚え方 の(ノ)、よこ二(二)たて二( | | )よこ二(二)たてぼう( | )垂直に

意味 (1)たれる(垂れる)。たらす(垂らす)。「垂線スイセン」「垂直スイチョク」「垂涎スイゼン」(よだれをたらす)(2)上の者が示す。「垂範スイハン」(模範をしめす)「率先垂範ソッセンスイハン」(人の先に立って模範をしめす)

イメージ

「たれる」(垂・睡・唾・錘)

「上から下へたれる」(郵)

音の変化 スイ:垂・睡・錘 ダ:唾 ユウ:郵

たれる

睡 スイ・ねむる 目部 shuì

解字 「目(め)+垂(たれる)」 の会意形声。目のまぶたを垂れて眠ること。

意味 ねむる(睡る)。「睡眠スイミン」(睡も眠もねむる意)「熟睡ジュクスイ」「睡魔スイマ」

唾 ダ・つば 口部 tuò

解字 「口(くち)+垂(たれる)」 の会意形声。口からたれるつばき。

意味 つば(唾)。つばき(唾)。つばする。「唾液ダエキ」「唾棄ダキ」(つばを吐くように忌み嫌う、さげすむ)「唾罵ダバ」(つばを吐きかけてののしる)「固唾かたず」(固は緊張して固くなる意、緊張して唾が口にたまること。かたつばの略で古くは、かたつ、とも言った。現代表記では、かたず、と書く)「固唾を呑む」(事の成り行きを案じ、じっと見つめること)

錘 スイ・おもり・つむ 金部 chuí

解字 「金(金属)+垂(たれる)」 の会意形声。上から下に垂れる金属のおもり。後漢の[説文解字]は「錘は八銖シュ也(なり)。金に従い垂スイの聲(声)」とする。

意味 (1)おもり(錘)。はかりのおもり。分銅。「鉄錘テツスイ」(鉄のおもり)「鉛錘エンスイ」(鉛製のおもり)(2)重量の単位。[説文]は「一錘は八銖シュ」とするが具体的な重さは不明。

紡錘車を作る(「ばさら日本史」より)

(3)[国]つむ(錘)。円盤の中央に棒をとおし、円盤をまわしながら棒の先のカギを通る糸に縒りをかけて巻き取る紡績用の道具。慣用で錘を用いるが、実際のつむ(錘)は土や木の円盤(地域によっては石の円盤)を木の棒にはめ込んだもので金属製ではない。「紡錘ボウスイ」(糸をつむぐ錘つむ)

上から下へたれる

郵 ユウ 阝部 yóu

解字 「垂(上から下へたれる)+阝(むら・まち)」 の会意。中央から地方(むら・まち)へ通信を下ろしていくための中継所。

意味 (1)ゆうびん。文書・荷物などを送る通信制度。「郵便ユウビン」「郵政ユウセイ」(郵便にかんする国の行政)「郵送ユウソウ」(2)宿駅。宿場。「郵亭ユウテイ」(飛脚や馬の中継所。宿場)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。