ふくやま美術館では、2024年3月27日まで特別展「正宗十哲ー名刀匠正宗とその弟子たちー」を開催しています。

「撮影OK」のマークがある刀剣のみまとめてみました。

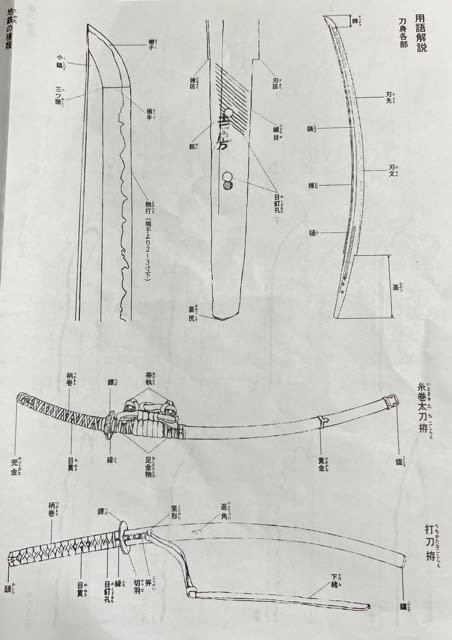

展示してある刀剣に、刃が「上向き」と「下向き」があります。

刀を身につける時の向きと関係しています。

刃を「下」にして展示しているのは「太刀」。太刀は、刃を下にして、鎖や紐を使って腰からぶらさげるように着用しました。馬に乗って戦っていた時代の武器や、あらたまった儀式で身につけるのは、この「太刀」です。

一方、刃を「上」にして展示しているのは「刀(打刀)」や「短刀」「脇指」。いずれも太刀よりも短く、帯にさして身につけます。

刀剣の横にある説明文を読んでも専門用語が並んでいて理解するのが難しいと思いました。

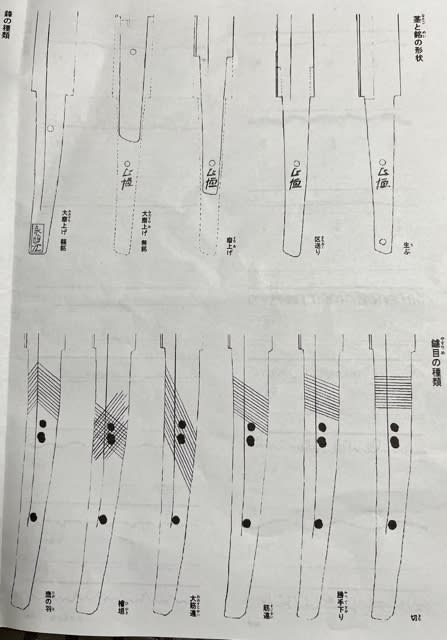

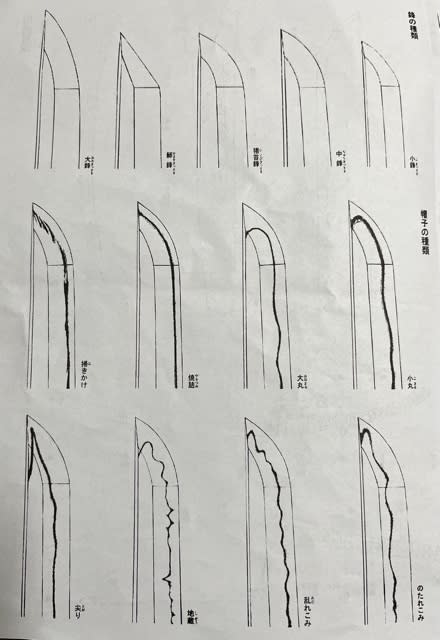

「沸」と「匂」

「沸」とは、刀身の表面で星のように光って見える粒のこと。沸の粒がどのように集まるかによって、刃文の見え方も変わってきます。

粒がわからないくらい細かくて、けむりや湯気のようなのを「匂」といいます。

「のたれ」「互の目」「砂流し」「金筋」「杢目肌」など図入りの用語解説を載せてみます。

興味があれば読んでみてください。

国宝

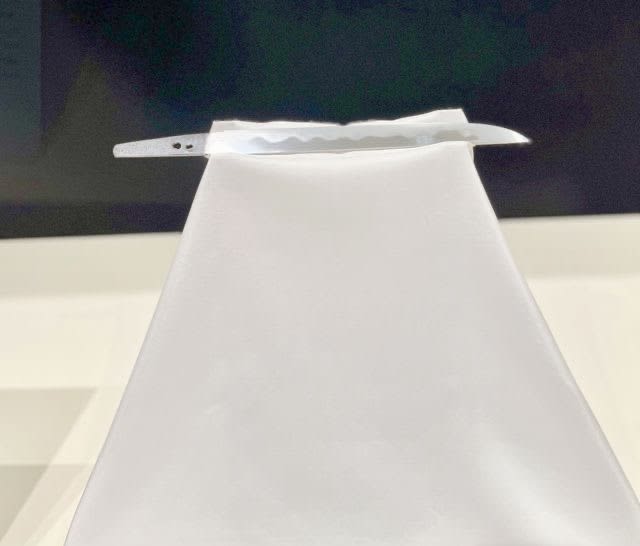

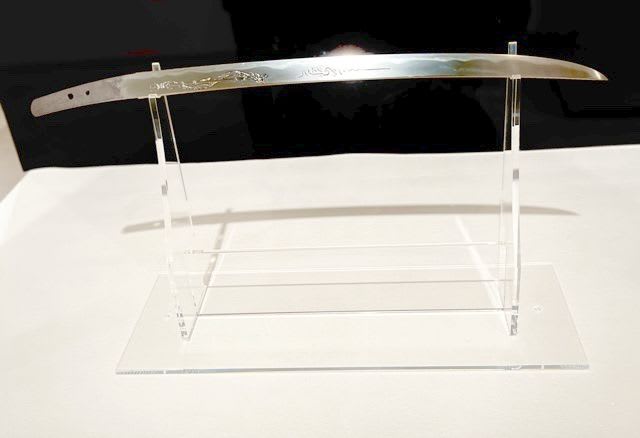

太刀 銘 国宗

刃長72.7㎝ 反り2.4㎝

黒蠟色鞘打刀拵

鎌倉時代中期(13世紀)

ふくやま美術館蔵(小松安弘コレクション)

本作は6㎝ほど磨上げられているものの、身幅が広く、腰返りの高い堂々とした姿を今なおとどめている。鍛えは、板目肌に杢目が交じってやや肌立ち、乱れ映りが鮮やかに立つ。刃文は、大丁子や袋丁子に小丁子が交じって変化に富み、足・葉が頻りに入って、華やかな出来を示す。

近世以前の伝来が明らかではないものの、同じく国宝指定の国宗の太刀として知られる。照国神社、日光東照宮、徳川美術館所蔵の各作品と十分比肩し得る代表作である。

国宝

短刀 銘 国光(名物 会津新藤五)

刃長25.4㎝ 内反り

鎌倉時代末期(14世紀)

伝来:蒲生氏郷→前田利常→徳川綱吉

ふくやま美術館蔵(小松安弘コレクション)

『享保名物帳』所載の「会津新藤五」である。鍛えは小板目に地沸が厚く付き、太い地景が力強く縦横に巡る。また、刃文は中直刃で、特に下半で金筋が頻りにかかり、上半は匂口がやや締まる。研ぎ減りもなく保存状態は良好で、国光の特色がよく現れた代表作といえよう。

号は、かつての所有者である蒲生氏郷が会津を領したことに由来する。その後、氏郷の孫にあたる忠郷から、加賀藩2代藩主の前田利常に渡り、元禄15年(1702)、5代将軍徳川綱吉が前田綱紀邸に御成りの際に献上された。さらに、綱吉は、宝永4年(1707)、徳川家宣の子、家千代(智幻院)の御七夜の祝いとして、本作を贈ったといい、「智幻院様御指之内」の墨書のある古鞘が付属する。

特別重要刀剣

太刀 銘 国綱

刃長67.3㎝ 反り2.5㎝

鎌倉時代前期(13世紀)

個人蔵

粟田口国綱は、備前三郎国宗や一文字助真と共に相州鍛冶の草創期を担った刀工と伝えられるが、在銘作は非常に少ない。

本作は、日枝神社所蔵の太刀と銘字が酷似した一口で、腰返りが高く、先へも反りが加わった姿が豪壮である。刃文の出入りは少ないものの、焼幅が広く、刃中は厚く沸付き、丁子足が頻りに入り様々な働きを織りなして多彩な変化を見せるなど、見事な伝来映えを示している。少し磨上がって、研溜まり(茎の錆際)の下から水影状に映りが出ており、その上は、地斑映りにつながっているが、この様相は国綱作によく見受けられ、本工技量の真骨頂ならびに特徴を十二分に表したものである。

短刀 銘 鎌[倉][住]人行光/

元[亨][二]年三月

刃長23.9㎝ わずかに内反り

鎌倉時代末期(元亨2年(1322))

個人蔵

室町期の古剣書に、行光は、直刃や小乱れ・のたれ・大乱れ・皆焼など多彩な作域を示すとある。現存作品は直刃や浅いのたれが主となり、大きく乱れた作は無銘極めに当てはめられてきた。その中にあって、本作は同工在銘品で唯一ともいえる皆焼状を表した作品である。のたれを主体に厚く沸付き、地刃をまたいで閃く金筋が盛んに現れ、湯走りや飛焼・棟焼を交えて賑やかに乱れる。古剣書の記述を裏付ける作域で、無銘の作を極める際の規範となる。加えて、長銘に年紀が添えられるなど、極めて資料性が高く同工研究上に欠くことのできない作品である。

特別重要刀剣

短刀 朱銘 [正][宗]/[本][阿][(花押)]

(名物 芦屋正宗)

刃長27.4㎝ わずかに内反り

金沃懸地葵紋散鞘合口短刀拵

鎌倉時代末期(14世紀)

伝来:徳川家康→薩摩国島津家

個人蔵

身幅や寸法に過不足のない、均整のとれた姿を示す。鍛え肌は板目がよく練れて地景が随所に織りなされ、むしろ柔らかみの感じられる肌合となる。刃文構成は、総じて抑制されながらも、匂幅の広狭や沸付きの強弱、飛焼・湯走りなどの働きに富み、木工の高い技量と共に見どころが豊富である。名号の由来は不明なるも、元和2年(1616)4月8日、死の床にあった家康より島津家久が賜り、以降同家に伝来し、島津家の古鞘と江戸時代初期は下らない短刀拵が付属する。なお、朱銘は本阿弥家12代光常によるものである。

重要文化財

短刀 無銘 正宗(名物 伏見正宗)

刃長25.8㎝ わずかに内反り

鎌倉時代末期(14世紀)

伝来:徳川将軍家→加賀国前田家

個人蔵

『享保名物帳』所載の伏見正宗である。名号の由来は、徳川家康が金森長近の取り次ぎで伏見城にて入手したことによるとされ、徳川綱吉の息女松姫が前田吉徳のもとの輿入れの際、前田家に移り、以後は同家に長く伝来した作品である。本作は、大互の目調に山形の刃や耳形状の刃を交えて出入りが目立ち、頻りに湯走り・棟焼を見せて皆焼状となる。上半は崩れごころに乱れて金筋・稲妻が目立つなど、正宗の作例中でも派手やかで沸出来の妙味が発揮された作品である。

重要美術品

短刀 朱銘 正宗(号 蜂須賀正宗)

刃長24.55㎝ 反りなし

鎌倉時代末期(14世紀)

伝来:徳川家光→戸田氏鉄

刀剣博物館蔵

本作は、美濃国大垣藩の初代藩主戸田氏鉄が島原の乱鎮圧に功績を果たしたことから、3代将軍徳川家光より拝領した品である。寸に比してやや身幅が広い体配を示し、地鉄は板目に杢を交えて練れた鍛えに地景を頻りに織りなし、総じて焼が低めで構成された刃文は、小のたれ主体にして沸の強弱や匂口の深浅・無作為の崩れなど、沸の極致を極めた正宗ゆえに表現可能な「狂」の美が現されている。焼頭に沿って様々な形状をなす湯走りや地刃をまたぐ金筋・砂流しなどの景色が示された作品で、近年まで戸田家に伝来した一口である。

重要文化財

短刀 銘 兼氏

刃長19.6㎝ 反りなし

南北朝時代(14世紀)

伝来:細川元侯爵家

刀剣博物館蔵

短寸・小振りな姿を示した兼氏在銘作の代表品の一つである。地鉄は板目に柾がかかる肌合いを交えて、焼刃はつぶらで輝きの強い沸が厚く付き、小のたれに互の目が連れごころとなる。加えて、二重刃や喰違刃などの働きが表現され、帽子が大丸風に短く反るなど、出自である大和色が地刃に看取され、同工の特色が余すところなく示されている。寸法の小ささを全く感じさせない豊富な働きや光輝く沸の美しさ、加えて地刃の冴えに同工の高い技量が明示されている。

短刀 銘 兼氏

刃長19.15㎝ 反りわずか

星梅鉢紋金切金蒔絵鞘合口短刀拵

南北朝時代(14世紀)

伝来:久邇宮家

個人蔵

本作の身幅に対する焼刃の高さと大模様さは、他の兼氏在銘作には類がなく、総体にかかった金筋や砂流しと相俟って、小品ではあるが迫力を感じさせる。加えて帽子の丸みは大きく返りも浅いなど、大和気質も掟通り反映させている点や、小振りな短刀姿などにも特徴が示されており、総じて兼氏の見どころと卓越した技量が十二分に表れている。まさに名工の名に相応しい作品といえ、極めて貴重な在銘作であることはもちろん、本工の作域を知る上で欠かせない一口である。

重要刀剣

太刀 銘 金重

刃長68.0㎝ 反り1.6㎝

南北朝時代(14世紀)

個人蔵

金重の在銘品は極めて少なく、特に太刀の作例は類例稀である。本作は、身幅広めで鋒が延びごころとなった雄渾な姿を表し、板目に杢を交えた鍛えは、総体によく練れて味わい深い肌模様となっている。刃文は互の目や尖ごころの刃が元先にかけて連れて乱れ、刃中の沸付きが強く、頻りに金筋・砂流しなどの働きを現し、ところどころに湯走りを伴って相伝色が認められて本工特有の作風を示している。無銘極めの拠り所となる極めて重要な作品として位置付けることができ、資料性の高い一口である。

特別重要刀剣

太刀 銘 則重

刃長70.1㎝ 反り1.9㎝

鎌倉時代末期(14世紀)

個人蔵

則重の数少ない太刀在銘の作品である。硬軟の鋼を練り上げたとされる鍛えは、大板目に杢を交えて大模様な肌合いを呈し、頻りに地景を織り交ぜて通称「松皮肌」と呼ばれる独特な地鉄模様となって、その特徴が明瞭である。刃文は刃幅が一段と高く、小のたれ調沸小乱れを交えて沸が厚く付いて乱れる。注目されるのは、地刃を躍動的にまたぐ金筋や砂流し、また鍛えに連動する湯走りの働きであり、見る者の意表を突く変幻自在の働きに同工の見どころが表された、唯一無二の存在感を示す傑出した作である。

特別重要刀剣

刀 無銘 伝 則重(号 太閤則重)

刃長64.4㎝ 反り2.4㎝

鎌倉時代末期(14世紀)

伝来:豊臣秀吉

個人蔵

この刀は、大磨上げであるが今なお反りが深いことから、制作当初は今以上に力強い太刀姿であったと思われる。地鉄は板目に杢が交じって太い地景が頻りに入り、則重特有の「松皮肌」に近い肌模様を呈する。刃文は小互の目・小丁子を交えた木工作にはあまり見られない刃文構成であるが、「日本一則重」の異名を持つ短刀に相通じる様相のものといえる。加えて輝く荒めの沸が厚く付き、細かな金筋・沸筋・砂流しがかかるなど、極めは正に至当な名品である。『太閤御物刀絵図』(光徳刀絵図)に所載されていることから、「太閤則重」として著名な一口である。

重要刀剣

短刀 銘 越中国佐伯則重

嘉暦⬜︎年十二月日

刃長21.7㎝ 反りなし

鎌倉時代末期(嘉暦年間(1326〜29))

個人蔵

この短刀は則重唯一の片切刃造で、身幅広めとなった包丁形を呈し、則重の作品としては異例の造込みが注目される。地鉄には地景が随所に織りなされて則重の持ち味がよく示され、刃文は沸が厚くよく付き、金筋・沸筋・砂流しが頻りにかかった景色豊富なるもので、完成度の高い相州色が濃厚である。加えて通常の二字銘に対して在所地を添えた長銘に年紀をも有し、資料的価値も極めて高い。造込み・作位の高い作柄と併せて、非の打ちどころがなく、本工の代表作として新たに加えられるべき一口である。

特別重要刀剣

薙刀直し太刀 銘 備前国長船住長義

刃長75.1㎝ 反り1.9㎝

南北朝時代中期(14世紀)

個人蔵

本作は、長義としては稀な薙刀の作を磨上げて太刀に仕立て直したものである。板目模様の肌には地沸が厚く付き、地景が入り、小のたれがかった刃文は複雑に乱れ、また濃淡を見せた匂は総じて深く、沸も厚くよく付き、金筋・沸筋・砂流しが随所にかかるなど刃中の働きが実に豊富である。幅広・大鋒の豪壮な体配と相俟って、「相伝備前」物を代表する長義の覇気みなぎる見事な出来映えを示している。仕立て直されたものとはいえ薙刀の在銘品は本刀が唯一で珍しく、銘振りも一際伸びやかで大振りに銘じられており、その作風と併せて長義を研究する上で価値の高い一口である。

重要美術品

刀 無銘 伝 長義

刃長65.9㎝ 反り1.95㎝

南北朝時代中期(14世紀)

個人蔵

この刀は、身幅広く元先の幅差が目立たず大鋒に結ばれた長義が活躍した南北朝時代中期の力強い姿形を見せている。刃文には特徴とされる大模様な力強さは見受けられないものの、作域の一類と捉えられ、匂勝ちの様相を呈している。よって地映りも通常の同工作に比しては明瞭に立つなど、備前伝の要素が色濃く反映されている点が注目される。この匂勝ちの刃文と地映りに近似したものとして重要文化財指定の太刀が挙げられ、極めは正に至当といえる。恰幅ある姿態、不規則に変化に富んだ刃文、豊富な足・葉の働きなど、貫禄と見どころを十分に備えた一口である。

重要美術品

脇指 銘 備前国長船兼光/

貞和三年十二月日

刃長53.2㎝ 反り1.2㎝

南北朝時代(貞和3年(1347))

伝来:細川元侯爵家

個人蔵

この脇指は南北朝時代にしばしばみられる平造の打刀様式で、兼光には他にも「水神切」という名号を持つ作品が存在する。地鉄は、板目に杢・流れ肌を交えてやや肌立ち、刃文はゆったりとしたのたれで構成され、とりわけ沸の強い伝来が印象的である。本作の貞和三年紀は確認し得る限りで兼光がのたれを焼いた初期の作品として位置付けられ、資料的価値が極めて高く、地刃の沸付きと相俟って正宗出現以降の相州伝隆盛による影響を認めることができる。また、長船長光以降の正系にみる孕み龍の彫刻も、乱れとの調和が見事であり、実に完成度の高い作である。

重要文化財

太刀 銘 備州長船兼光/延文三年ニ月日

刃長88.8㎝ 反り2.8㎝

南北朝時代(延文3年(1358))

伝来:出羽国米沢藩上杉家

ふくやま美術館蔵(小松安弘コレクション)

刃長が3尺に迫る豪壮な大太刀ながら、磨上げられることなく、当初の姿を健全に保つ貴重な一口。姿は身幅が広く、腰返りが高く付き、大鋒に結ぶ。鍛えは板目に杢が交じって地沸が付き、乱れ映りが立つ。兼光の作のほとんどは大のたれの刃文を焼くが、本作は中直刃に小互の目が交じり、小足・逆足・葉がよく入る珍しい出来を示す。

出羽国米沢藩上杉家に伝来し、同家の刀剣台帳に「乾第三拾六号」として挙げられている。備前物を愛蔵した上杉謙信・景勝ゆかりの太刀の可能性もあり、それゆえにこそ、生ぶのまま保存されてきたとも考えられよう。

重要文化財

脇指 朱銘 貞宗/

本阿(花押)(名物 朱判貞宗)

刃長33.78㎝ 反り0.6㎝

変塗鞘合口短刀拵

南北朝時代(14世紀)

伝来:本阿弥家→土井利勝→徳川秀忠→加賀国前田家

ふくやまさん蔵(小松安弘コレクション)

『享保名物帳』所載の「朱判貞宗」で、号の由来は、本阿弥家10代光室が施した朱銘による。

身幅が広く、浅く反りの付いた姿は、南北朝時代の典型的な作風を示す。鍛えは板目肌に地沸が厚く付き、太い地景が各所に現れる。刃文は穏やかなのたれに小互の目が交り、匂深く、小沸よく付く。とりわけ、物打ち付近は刃中の変化に富み、金筋、砂流しがさかんにかかって、躍動的に輝いている。

本阿弥家8代光刹から土井利勝に渡り、のちに、2代将軍徳川秀忠が前田利常へ下賜したといい、戦後まで前田家に伝来した。

特別重要刀剣

太刀 銘 来国次

刃長74.0㎝ 反り3.3㎝

鎌倉時代末期(14世紀)

個人蔵

来国次の太刀は、短刀・小脇指に比すると極端に少なく十口に満たない。本作はやや細身の姿となり、小板目肌がつんだ鍛えに沸映りを表し、直刃調がごく浅くのたれた焼刃に互の目・小乱れが交じり、部分的に京逆足を交えて棟焼を見せており、来派の伝統的作風を示す点は、師とされる来国次に通じるものがある。以上の作風に加え、細鏨小振りの銘で国の字形が縦長になるなど、同工初期の作例と位置付けられている。生ぶ茎であることも貴重性を一層高め、姿と作柄によって穏和にして優美な趣を醸している。

特別重要刀剣

短刀 銘 来国次

刃長26.15㎝ 反りわずか

鎌倉時代末期(14世紀)

伝来:土佐国土佐藩山内家→徳川将軍家

個人蔵

本作は、地沸が微塵に厚く付き、地一面に細かな地景が入る。刃文の形状は、通常ほど刃幅が広くないものの、より変化があって広狭もみられ、沸もむらなく厚く付くなど、焼刃に関しては来気質がいささかも感じられない。来国次の作中ではとりわけ相州色が強調された放胆な点が注目され、同工の作成を知る上で極めて貴重な一口といえる。また匂も深く地刃の冴えは抜群で、加えて来物に時折見られる棟側から垂れ下がったような沸映りも鮮明に立っているなど、同派の特徴をも併せて表した国次の優品として弥揚されるものである。

なお、土佐藩6代藩主山内豊隆が逝去の折に遺物として、享保5年(1720)6月6日、将軍家へ献上された。

短刀 銘 来国次

刃長25.5㎝ 反りわずか

鎌倉時代末期(14世紀)

刀剣博物館蔵

本作は、寸に比しては身幅が幾分広めで反りもほとんど目立たず、国次が活躍した鎌倉時代末期から南北朝時代初期の姿形を示している。刃文はのたれ・互の目・小互の目などを交えて、匂深く、沸厚くよく付き、下半を中心に湯走りを交えるなど、一見して山城伝を脱却した相州気質の強い作柄を示している。地鉄は京物特有の美麗な小板目肌なるものの、来派特有のやや荒れ気味となった「来肌」が見て取れ、沸映りも鮮明に立ち、同派の特徴も兼ね備えた佳品である。

特別重要刀剣

脇指 銘 長谷部国重/文和ニニ年八月日

刃長34.2㎝ 反り0.3㎝

南北朝時代(文和4年(1355))

個人蔵

本作は、身幅が広く、寸が延びて浅く反りが付くなど、典型的な南北朝時代(延文・貞治型)の姿形を示し、加えて重ねの薄い造込みに長谷部国重の特徴が現れている。鍛え肌も刃寄りと棟寄りに流れ肌を交え、さらに焼刃が二段刃状となり、表の帽子の返りが棟区付近まで断続的に繋がって棟焼となるなど、その見どころが顕著である。総体に飛焼・湯走りを盛んに交えた刃文は、刃中の砂流し・金筋と相俟って、迫力に富む皆焼刃を見事に形成する。国重の作でも出色の出来映えで、制作年紀(最古級)があることも極めて貴重である。

重要刀剣

脇指 銘 長谷部国重

刃長32.6㎝ 反り0.25㎝

南北朝時代(14世紀)

刀剣博物館蔵

本作は、寸が延びて大柄な姿態に時代性が示され、著しく重ねが薄い造込みに長谷部派の特色が顕著に示されている。地鉄は板目肌で刃寄りを棟寄りが強く流れて柾がかりが目立ち、肌立ちが認められる。焼の低い刃文は穏和な直刃調となって、帽子が大丸にならずとも、指表の帽子の返りを長く焼下げるなど、長谷部国重の見どころが示された一口である。また、仔細に見れば刃縁がほつれ、細かに金筋が働き、帽子が掃きかけるなど、見どころの多い魅力的な作品である。

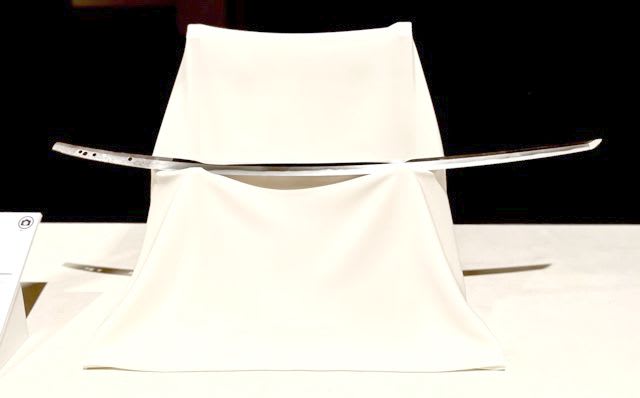

国宝

脇指 銘 来国次

刃長32.8㎝ 反りわずか

南北朝時代初期(14世紀)

伝来:紀州徳川家

個人蔵

紀州徳川家に伝来した、来国次の作では唯一の国宝指定品である。身幅が一段と広い大柄な姿態はいかにも堂々たる迫力を現す。板目鍛えに地沸が厚く付いて地景を織り交ぜ、総じて焼幅広い乱れは小のたれ調に互の目を交え、匂深く沸付きが強く、随所に閃く金筋は部分的に地刃をまたいで働くなど、相州色がいかにも強く、「鎌倉来」と呼称される所以が本作をもって理解される。国次の最高技量が示された白眉であるとともに、南北朝時代中期の延文・貞治型の魁ともいえる姿形も日本刀史の変遷を知る上で極めて貴重である。

特別重要刀剣

太刀 銘 築州(以下切)(伝 左文字)

刃長75.8㎝ 反り2.4㎝

南北朝時代前期(14世紀)

個人蔵

近年まで大左の太刀の作例は「江雪左文字」一口のみとされていた。その作風は板目に杢を交えた潤いある地鉄、浅いのたれ調に部分的に互の目を連れて交えた焼刃構成、上半が下半に比して幾分締まり気味の匂口となって金筋・砂流しがよくかかる作柄である。本作も地刃の様相と冴え、並びに茎尻に残されたニ字が「江雪左文字」の運筆に近似して、その見どころが遺憾なく発揮されており、大左在銘の太刀として認められるものである。地刃における豊富な沸の働きなど、卓抜たる出来映えを示した稀少な太刀の例として極めて貴重で、資料的価値の高い一口である。

短刀 銘 左

刃長22.4㎝ 反りわずか

南北朝時代前期(14世紀)

刀剣博物館蔵

左文字には暦応2年(1339)の年紀作が実在し、その作風は未だ九州古典派の伝統を墨守した直刃の作風を示しているが、それから10年余の間に、のたれ主体に地刃明るく冴え渡る垢抜けた作風へと展開していったとされている。本作は、その変革過渡期に位置付けられる作品で、板目に杢を交えた地鉄に小沸付いた直刃を焼き、九州物らしい穏和な作風を現すものの、地刃が明るく冴え、帽子が尖りごころとなるなど、後に大成する左文字の本領の片鱗をうかがわせるものがあり、「左」一字銘と併せてその資料性は高いといえる一口である。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。