<診療過誤>にならないのか?。

*第一は不可抗力によって起こった診療過誤。

例えば麻酔剤で甲の人には何の反応もないのに、乙には急激な反応を起こして死亡したというような場合で、これは患者の個体差に原因するもので、現在の医学ではこの個体差を解明する方法が極めて難しいから、この場合は不可抗力による診療過誤ということになります。

*第二は準不可抗力によるもので、例えば医師の購入した薬のレッテルが貼り間違えられていて、過って投薬した場合や、診療当時、効能があると学会でも一般でも信じられ、後で思わぬ弊害が出たというような医学の進歩の谷間で起こった場合です。

*第三は、医師がベストを尽くさなかったことによる診療過誤で、例えば、医師が検査を怠ったため腐った血液を輸血してしまったり、検査設備が不全で、充分な検査もやらずに胃癌を見過ごした場合です。

法律上、診療行為というのは、医師が患者またはその家族の依頼を受けて診療を行うことを指し、民法に規定されている契約の一種に当てはまるわけです。

法律上、診療行為というのは、医師が患者またはその家族の依頼を受けて診療を行うことを指し、民法に規定されている契約の一種に当てはまるわけです。

したがって、患者が医師に診療を依頼し、医師がこれを引き受けて、診療を開始した時から、双方に権利義務の関係が生じ、民法第644条の『受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ』という規定が適用されるのです。

つまり、委任を受けた医師は、病気を治すという目的に向かって、<善良なる管理者の注意>という言葉は、診療行為に関する場合、普通一般の常識ある医師の医学上、当然なすべき注意という意味に解釈されていて、この医師が当然なすべき注意を払って診療を実施しなかった場合は、注意義務の怠慢ということで、法律的な責任を問われることになるのです。

つまり、委任を受けた医師は、病気を治すという目的に向かって、<善良なる管理者の注意>という言葉は、診療行為に関する場合、普通一般の常識ある医師の医学上、当然なすべき注意という意味に解釈されていて、この医師が当然なすべき注意を払って診療を実施しなかった場合は、注意義務の怠慢ということで、法律的な責任を問われることになるのです。

(山崎豊子<白い巨塔>から)

ところが、<診療過誤>を疑う患者の立場は、あきらかに専門的な面で弱い。

ところが、<診療過誤>を疑う患者の立場は、あきらかに専門的な面で弱い。

実際身近に起こったケースで、専門家とのやり取りの中から見てみたい。

─続く─

*第一は不可抗力によって起こった診療過誤。

例えば麻酔剤で甲の人には何の反応もないのに、乙には急激な反応を起こして死亡したというような場合で、これは患者の個体差に原因するもので、現在の医学ではこの個体差を解明する方法が極めて難しいから、この場合は不可抗力による診療過誤ということになります。

*第二は準不可抗力によるもので、例えば医師の購入した薬のレッテルが貼り間違えられていて、過って投薬した場合や、診療当時、効能があると学会でも一般でも信じられ、後で思わぬ弊害が出たというような医学の進歩の谷間で起こった場合です。

*第三は、医師がベストを尽くさなかったことによる診療過誤で、例えば、医師が検査を怠ったため腐った血液を輸血してしまったり、検査設備が不全で、充分な検査もやらずに胃癌を見過ごした場合です。

法律上、診療行為というのは、医師が患者またはその家族の依頼を受けて診療を行うことを指し、民法に規定されている契約の一種に当てはまるわけです。

法律上、診療行為というのは、医師が患者またはその家族の依頼を受けて診療を行うことを指し、民法に規定されている契約の一種に当てはまるわけです。したがって、患者が医師に診療を依頼し、医師がこれを引き受けて、診療を開始した時から、双方に権利義務の関係が生じ、民法第644条の『受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ』という規定が適用されるのです。

つまり、委任を受けた医師は、病気を治すという目的に向かって、<善良なる管理者の注意>という言葉は、診療行為に関する場合、普通一般の常識ある医師の医学上、当然なすべき注意という意味に解釈されていて、この医師が当然なすべき注意を払って診療を実施しなかった場合は、注意義務の怠慢ということで、法律的な責任を問われることになるのです。

つまり、委任を受けた医師は、病気を治すという目的に向かって、<善良なる管理者の注意>という言葉は、診療行為に関する場合、普通一般の常識ある医師の医学上、当然なすべき注意という意味に解釈されていて、この医師が当然なすべき注意を払って診療を実施しなかった場合は、注意義務の怠慢ということで、法律的な責任を問われることになるのです。(山崎豊子<白い巨塔>から)

ところが、<診療過誤>を疑う患者の立場は、あきらかに専門的な面で弱い。

ところが、<診療過誤>を疑う患者の立場は、あきらかに専門的な面で弱い。実際身近に起こったケースで、専門家とのやり取りの中から見てみたい。

─続く─

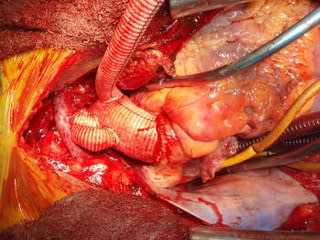

やはり同じ麻雀仲間のより若い先輩は自覚症状はなかったが、ドックで動脈瘤が発見された。

やはり同じ麻雀仲間のより若い先輩は自覚症状はなかったが、ドックで動脈瘤が発見された。 それが、やはり手術は成功と聞いて安心していたが、大先輩の半身不随どころか、まったくの寝たきりで面会もかなわないという。

それが、やはり手術は成功と聞いて安心していたが、大先輩の半身不随どころか、まったくの寝たきりで面会もかなわないという。 ベッドに横たわっていたが、黒目が上に吊り上った半眼状態で言葉も出ない。

ベッドに横たわっていたが、黒目が上に吊り上った半眼状態で言葉も出ない。 「これじゃあ手術した意味ないよな・・・」

「これじゃあ手術した意味ないよな・・・」

「大変なんです。足がまったく動かないんです・・・」

「大変なんです。足がまったく動かないんです・・・」

検査の結果、他には全く懸念するところはないので高齢だが十分手術に耐えられるという。インターネットで調べてみるとこの医師は赫々たる履歴の持ち主だ。

検査の結果、他には全く懸念するところはないので高齢だが十分手術に耐えられるという。インターネットで調べてみるとこの医師は赫々たる履歴の持ち主だ。

最近タイガーウッズが離婚を発表した。

最近タイガーウッズが離婚を発表した。

父が亡くなって、遺産の問題が生じた。

父が亡くなって、遺産の問題が生じた。 我々に対面した裁判官は、度の強い眼鏡をかけた陰気な顔の男だった。

我々に対面した裁判官は、度の強い眼鏡をかけた陰気な顔の男だった。