第六章 (忘れざる人々のおもかげを抱いて、竹脇生き返る)

「月の光」

(竹脇が大学生だったころ、同じ大学生・古賀文月との交わりの話。

この話が、本作「おもかげ」の構成の中でどう関わっているのか、どうもわからないし、

文章のどの部分も私の心に触れるものがなかったので、

あらすじを省略した)

「ひとりごと」 (節子のひとりごと。竹脇が発している声が聞こえるかのように)

「竹脇さーん。奥さんお見えになりましたよー。よかったですねー」

僕の顔を覗きこんで、児島さんが言った。

「ただいま。ご機嫌いかが。ハウ・アー・ユー?」

節子の髪から、シャンプーの匂いが漂ってきた。

(竹脇の声)――きれいだよ。フランス人みたいだ。

「何とか言ってやれよ、おやじ。せっかく家に帰ったって、カラスの行水で戻って来るっての。俺なんかいなくても同じじゃん。そんじゃ、俺もいったん家に帰って、カラスの行水で現場に行くから、元気でな」

(竹脇の声)――ご苦労さん。現場に行ったら、もうあれこれ考えるなよ。気を付けてな。

節子は武志を送りに行ったらしい。

「いい家族ですねえ。羨ましいくらい」

(竹脇の声)――そう思ってくれますか。なんだか嬉しいね。

児島さんは、こうしてときどき話しかけてくれる。まるで、僕に自分の声が届いていると信じているみたいに。

(竹脇の声)――ちゃんと聞こえていますよ。

みんなが僕を心配して、かわりばんこに顔を覗きこんでくれる。でも、僕は答えられない。お礼の一つも言えない。

「大丈夫よ、だいじょうぶ」

児島さんがそう言って頭を撫でてくれたとたん、仰向いた眦(マナジリ)から涙がこぼれた。

アッ、と児島さんは小さな声をあげた。聞こえているかもしれないと思ったらしい。

「泣かないで。大丈夫だから」

児島さんは細い指先で、僕の瞼を拭ってくれた。そして、僕に顔を寄せて、力強く誓うように言った。

「あなたを死なせはしない。だからもう泣いちゃダメ」

その一言でわかった。児島さんは僕に意識があると確信したのだ。

節子が戻って来た。

「ちょっとよろしいですか」と、児島さんは節子を窓辺に誘った。

「聞こえてらっしゃると思います。わずかですが反応がありましたから」

「はぁ」と、節子は気の抜けたような返事をした。

「いえ、ほんのちょっとしたことですが、回復された患者さんが、声だけは聞こえていたと、おっしゃったことがあります。ですから、なるべく話しかけてください」

僕は胸の中で拍手を送った。素晴らしい対応だよ、児島さん。

「ねえ、あなた—―」

(竹脇の声)――何だよ。急に湿っぽくなって。

「あなたは今、どこにいるの」

(竹脇の声)――どこって、ここにいるじゃないか、ときどき散歩に出るけどな。

「あのね、もし春くんが迎えに来ても、行かないでね。駄々をこねたら、言って聞かせてあげて。ママが淋しがるから、も少し一人でいなさいって。可哀そうだけど」

そうか。もし僕があの世へ行くとなったら、春哉が迎えに来てくれるんだ。顔も知らない両親(竹脇の)来られても困るしな。

(竹脇の声)――そうか。わかった。よく言って聞かせるよ。

ふいに視界が暗くなって、命を繋ぐ機械が不穏な警報を鳴らし始めた。

児島さんがあわただしく駆け寄ってきた。

「ドクター、ドクター!」

(竹脇の声)――まってくれ。まだ覚悟はできてない。

「あなた、あなた」

節子の表情が変わった。

「だめよ、だめだったら」

ドクターがやってきた。節子はベッドの脇に立ちすくんでいる。

ドクターがひそみ声で言った。

「ちょっと厳しい状態ですから、念のためご家族にご連絡なさってください」

何か強い薬を入れたのだろうか、耳の奥から太鼓を打つような拍動が伝わってきた。

僕の体がゆっくりと沈んでいく。僕の体はベッドを通り抜け、床をすり抜けて、温かな土の匂いのする大地の底に沈んで行った。

65年前の今ごろ、僕はこの大地から生まれた。母に代って、母なる地球が僕を産み落としてくれたのだ。

処女懐胎によって厩で生まれた聖なる人のように、僕は、この大地の底から奇跡を起こせるのだと、信じ続けなければ。

母なる地球のぬくもりに抱かれて瞼を上げれば、ひと気のない丸ノ内線(赤色の地下鉄)の車内だった。

ところで、ここはどのあたりだろう。

赤坂見附のようだ。

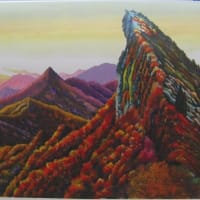

僕は、峰子(「月の光」の中で峰子は赤坂見附で消えた)の影を追うようにホームに降り立った。向かいのホームに黄色の地下鉄(銀座線)が来た。

第六章「黄色いゆりかご」に続く