前回エッセーから2ヶ月が経ってしめきりが来たがこの2ヶ月で心を占めたものはたったの一書物である。陸軍総監であった佐藤恒丸が翻訳した『沙禄可述 神経病臨床講義』(東京医事新誌局, 1911年)を読んだ。謡曲の『弱法師』など、考察したい題材はあったけれども、心が「あくがれず」、ひっつきっぱなしで、しょうがないのでとりとめもなく書いてみる。といっても主題は別稿(論文)にしたいので拾遺話を書くとする。

おおもとは19世紀末、フランスはパリのサルペトリエール病院の講義録である。1888年の第一版ではなく1892年の改訂版が底本であるという。貧しい老婦人の癲狂院だったこのサルペトリエール病院に赴任したJean Martin Charcotが、患者の疾患を診断しなおし、振り分け直し、病院を立て直し、人権を見直し、professeurとなり同時に現代神経学を確立させた過程で世界中から若い医師が集まり、活発な議論と明晰な講義があり、筆無精な教授に代わってこの講義録をとった弟子たち(Blin、Charcot息子、Colin)による記録である。シャルコーがことさらのめり込んだ疾患にヒステリーがあり、急死によって志半ばで研究は途絶し、21世紀の現在においてもヒステリーほど謎めいた疾患はない。ヒステリーという用語自体は一般用語と専門用語とでニュアンスが異なる。一般的にはちょっとしたことでイライラする主に女性を指す言葉だと思う。専門用語としては現在ほとんど使われないが、神経に病気や傷がないのに症状が出ている状態を指すという共通認識は生きている。言い換えるならば心因性症状、非器質性障害、身体表現性障害、あるいはDSM-5で言えば転換性障害/解離性障害などと同義である。同義語がここまで多様である背景には、ヒステリー症状の多様性や、原因の多様性、認識の多様性があるだろう。この100年で手あかにまみれて同義が複数派生しつつ一つ一つの意味がグラデーションを持って「分光」されてしまったその実態、本当の姿は一体どのようなものと捉えればよいのだろうか。19世紀にヒステリーと呼ばれた疾患と現在の同義語が果たして同じ状態を指しているのかどうかも実は定かではない。医学の変遷を経て、いまから新たな分析ができる部分もあるだろう。19世紀のヒステリーを再分析するために私はこの本に迷い込んだ。

症例はのべ187症例で、現在疾患概念が確立された多発性硬化症やHuntington 病やベル麻痺、フリードライヒ失調症、当時はまだ梅毒性とは考えられていなかった脊髄癆などが非常にリアルに描写されている。今朝記録された症例だとしてもまったく違和感のないほど現代と、現在と同じものを同じ捉え方でみている。ただ当時の遺伝についての考え方だけが古くさい。この遺伝思想にだけは賛同しかねる。第二次世界大戦でフランスが否定した優生思想をフランス自体が揺籃したんじゃないかという批判にさらされてもおかしくないほど執拗であるがゆえにアンタッチャブルであり、明治以来新訳が出ない所以だろうと思う。あとは今現在の関心事そのものと違和感がない。

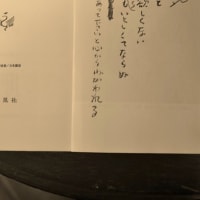

明治39年から44年にかけて3分冊で出版されたこの書物は、フランス原文からの訳ではなく、ドイツ語からの孫訳である。前代の陸軍総監・森鴎外が決めたことなのかさらに上層部なのか詳しくないのだが日本陸軍はドイツ医学から体系的に学問を取り入れようと決めたそうで、ジグムント・フロイトが翻訳した『サルペトリエール火曜講義』(1892年)をさらに邦訳したとのことである。この古い本を、国会図書館デジタルで読める。困った事にデジタルを読む速度は正直紙の倍以上かかる。紙は縦横無尽に見渡しながら読めるのだが、デジタルは画面の縮尺やら位置やらを一枚ごとに調整したり手間がかかる。

旧字体自体は岩波文庫復刻版などでもなじみがあって案外読めるが、読みにくかったのは三人称が「彼」だけである点であった。現在「彼女」と女性の三人称があるが、当時はなかったみたいだ。性別に関して、フランス語版を参照し、自由に読めないフランス語の原文で、必死にただla maladeなのかle maladeなのかそれがなかったらilかelleかあたったりして、本当に苦労した。というのも性別は病気の診断には必要なので。

ヒステリー研究といえばシャルコーを引き継ぎフロイト自身が発展させた分野で、そこから自我、エス、無意識、夢分析など、文学的題材が生まれた。ヒステリーへの性の影響をことさら強調したのもフロイトであり、これは現代医学でも継承されている。そしてそのことが、たとえばScull A. Hysteria, the disturbing history. Oxforduniversity press, 2009やHustvedt A. Medical muses: hysteria in nineteenth-century Paris. W W Norton & company inc, 2011のような、心理学・医学史の学者による19世紀のヒステリー研究への痛烈な批判につながっていると思う。しかしそもそもCharcot自体は数ある人体へのストレスの中で、性のみ特別視した形跡はすくなくとも火曜講義を通読して見当たらなかった。心的および身体的外傷のうちでは、むしろ交通事故や転落事故をきっかけに起こる男性ヒステリーを強調してあまりある症例数だった。のべ187症例(2回講義に呼ばれている方もいるので)中、ヒステリー53例、転落や交通事故による外傷性ヒステリーは12例であった。

フロイトの翻訳を佐藤恒丸が完全に翻訳したとすると、フロイト版に訳出されていない症例が24症例存在する。そのうち10例もが、のちにフロイトが専門疾患の一つとするヒステリーなのが気にかかる。元の講義録は手書きの初版と、シャルコーのチェックの入った第二版とがあるという。原語の初版本は現在出回っていないのでフランスに行ってそれがしの図書館で手続きをして閲覧という手はずのようで、手が届かないように思うが。翻訳者がなにを伝えたくなくて訳出しなかったのだろうか。あるいはどのような意図のもとで追加症例が生じたのか。フロイトというフィルターは、20世紀以降のヒステリー認識を分光した一つの大きな思考装置だっただろうと思っている。翻訳がうっかりとりこぼしたものや意図して除外したもの、あるいはフロイトが理解したあとに師匠によって追加された事実による全景の変貌があったかなかったか。幾人かの手を渡る間に変化する認識をどれだけ正確に捉える事ができるだろうか。私という新たな分光が加わってまたさらに細かくほぐれてしまうのか。そのような曖昧な方法が、どれだけ許されるだろうかとすこしドキドキしながら解析を進めている次第である。

おおもとは19世紀末、フランスはパリのサルペトリエール病院の講義録である。1888年の第一版ではなく1892年の改訂版が底本であるという。貧しい老婦人の癲狂院だったこのサルペトリエール病院に赴任したJean Martin Charcotが、患者の疾患を診断しなおし、振り分け直し、病院を立て直し、人権を見直し、professeurとなり同時に現代神経学を確立させた過程で世界中から若い医師が集まり、活発な議論と明晰な講義があり、筆無精な教授に代わってこの講義録をとった弟子たち(Blin、Charcot息子、Colin)による記録である。シャルコーがことさらのめり込んだ疾患にヒステリーがあり、急死によって志半ばで研究は途絶し、21世紀の現在においてもヒステリーほど謎めいた疾患はない。ヒステリーという用語自体は一般用語と専門用語とでニュアンスが異なる。一般的にはちょっとしたことでイライラする主に女性を指す言葉だと思う。専門用語としては現在ほとんど使われないが、神経に病気や傷がないのに症状が出ている状態を指すという共通認識は生きている。言い換えるならば心因性症状、非器質性障害、身体表現性障害、あるいはDSM-5で言えば転換性障害/解離性障害などと同義である。同義語がここまで多様である背景には、ヒステリー症状の多様性や、原因の多様性、認識の多様性があるだろう。この100年で手あかにまみれて同義が複数派生しつつ一つ一つの意味がグラデーションを持って「分光」されてしまったその実態、本当の姿は一体どのようなものと捉えればよいのだろうか。19世紀にヒステリーと呼ばれた疾患と現在の同義語が果たして同じ状態を指しているのかどうかも実は定かではない。医学の変遷を経て、いまから新たな分析ができる部分もあるだろう。19世紀のヒステリーを再分析するために私はこの本に迷い込んだ。

症例はのべ187症例で、現在疾患概念が確立された多発性硬化症やHuntington 病やベル麻痺、フリードライヒ失調症、当時はまだ梅毒性とは考えられていなかった脊髄癆などが非常にリアルに描写されている。今朝記録された症例だとしてもまったく違和感のないほど現代と、現在と同じものを同じ捉え方でみている。ただ当時の遺伝についての考え方だけが古くさい。この遺伝思想にだけは賛同しかねる。第二次世界大戦でフランスが否定した優生思想をフランス自体が揺籃したんじゃないかという批判にさらされてもおかしくないほど執拗であるがゆえにアンタッチャブルであり、明治以来新訳が出ない所以だろうと思う。あとは今現在の関心事そのものと違和感がない。

明治39年から44年にかけて3分冊で出版されたこの書物は、フランス原文からの訳ではなく、ドイツ語からの孫訳である。前代の陸軍総監・森鴎外が決めたことなのかさらに上層部なのか詳しくないのだが日本陸軍はドイツ医学から体系的に学問を取り入れようと決めたそうで、ジグムント・フロイトが翻訳した『サルペトリエール火曜講義』(1892年)をさらに邦訳したとのことである。この古い本を、国会図書館デジタルで読める。困った事にデジタルを読む速度は正直紙の倍以上かかる。紙は縦横無尽に見渡しながら読めるのだが、デジタルは画面の縮尺やら位置やらを一枚ごとに調整したり手間がかかる。

旧字体自体は岩波文庫復刻版などでもなじみがあって案外読めるが、読みにくかったのは三人称が「彼」だけである点であった。現在「彼女」と女性の三人称があるが、当時はなかったみたいだ。性別に関して、フランス語版を参照し、自由に読めないフランス語の原文で、必死にただla maladeなのかle maladeなのかそれがなかったらilかelleかあたったりして、本当に苦労した。というのも性別は病気の診断には必要なので。

ヒステリー研究といえばシャルコーを引き継ぎフロイト自身が発展させた分野で、そこから自我、エス、無意識、夢分析など、文学的題材が生まれた。ヒステリーへの性の影響をことさら強調したのもフロイトであり、これは現代医学でも継承されている。そしてそのことが、たとえばScull A. Hysteria, the disturbing history. Oxforduniversity press, 2009やHustvedt A. Medical muses: hysteria in nineteenth-century Paris. W W Norton & company inc, 2011のような、心理学・医学史の学者による19世紀のヒステリー研究への痛烈な批判につながっていると思う。しかしそもそもCharcot自体は数ある人体へのストレスの中で、性のみ特別視した形跡はすくなくとも火曜講義を通読して見当たらなかった。心的および身体的外傷のうちでは、むしろ交通事故や転落事故をきっかけに起こる男性ヒステリーを強調してあまりある症例数だった。のべ187症例(2回講義に呼ばれている方もいるので)中、ヒステリー53例、転落や交通事故による外傷性ヒステリーは12例であった。

フロイトの翻訳を佐藤恒丸が完全に翻訳したとすると、フロイト版に訳出されていない症例が24症例存在する。そのうち10例もが、のちにフロイトが専門疾患の一つとするヒステリーなのが気にかかる。元の講義録は手書きの初版と、シャルコーのチェックの入った第二版とがあるという。原語の初版本は現在出回っていないのでフランスに行ってそれがしの図書館で手続きをして閲覧という手はずのようで、手が届かないように思うが。翻訳者がなにを伝えたくなくて訳出しなかったのだろうか。あるいはどのような意図のもとで追加症例が生じたのか。フロイトというフィルターは、20世紀以降のヒステリー認識を分光した一つの大きな思考装置だっただろうと思っている。翻訳がうっかりとりこぼしたものや意図して除外したもの、あるいはフロイトが理解したあとに師匠によって追加された事実による全景の変貌があったかなかったか。幾人かの手を渡る間に変化する認識をどれだけ正確に捉える事ができるだろうか。私という新たな分光が加わってまたさらに細かくほぐれてしまうのか。そのような曖昧な方法が、どれだけ許されるだろうかとすこしドキドキしながら解析を進めている次第である。