★登場人物の紹介★三宅緑編★

三宅平八郎は多摩川小学校の元校長でした。元々は信州・高遠の出身であったが、トキ婆さんが言うには、陸軍の研究所を移転するときに彼がその準備のために、無理矢理に協力させられ、川崎に連れてこられたようです。彼の妻もその時一緒にここに移り、娘の緑はここで生まれた。緑も6年2組のクラスメートですが、動物好きな少女でした。緑の家は、まるでノアの箱舟のようにいろいろな動物や生き物たちが飼われていました。朝は鶏の一番どりが鳴き、夕方は川向こうの橙色の燃えるような太陽が沈むのを見つめて、愛犬のジョンが地球の終末を警告するように、空に向かって吠えていた。

緑の動物が好きは自然に囲まれた信州に育った母の血を受けついているのかもしれません。小学生の時はウサギ小屋の飼育係であった。その頃に盛んに、「私ねー、動物の言葉が話せるのーよ。私、生き物の心が分かる見たいなの」と、皆に話していた。理知的な徹などは、真っ先に「ジャー、ヘビや鰐の心が読めるのかよー。あんな爬虫類や両生類にだいたいな、心なんてないだろー。心があるのは人間だけだよ。哺乳類のイルカなんかは仲間同士の泣き声でお互いに危険などの合図を送っているらしいけどね。ア~そうだ、ミツバチも8の字を描いて仲間に花の位置と方向の合図を送っているようだね。鳥の囀りもまた意味があるようだし、チンパンジィーなどの猿類になると、さらにもっと高度な言語表現まであるようだけれどもー、でもそれは心とは言わない筈だよ。」そんなことを話しはじめればもう徹の世界です。「そう言えば、動物学者のコンラート・ローレンツ博士は、インプリンティング、刷りこみ理論という面白い鳥の本能を言ってるーね。犬は人間の3才程度の知能があるらしいよー。だがそれだって心とはまた違うだろうーね」。徹はこれまた、ひまわり先生と勝るとも劣らぬ物知りでした。ただ、徹ならば緑に対して、自分の知識をひけらす程度でしたが、同じクラスの悪戯っ子たちは、緑がそんなことを言うならば、ワイワイ囃し立てて、揶揄ってしまうのが落ちでした。緑の周りがざわつくともう徹では手に負えなくなる。そんな時は、太一が飛び込んでくる。「緑を泣かせたら、俺様が承知しないぞ・・・。雄太いい加減にしろよー。奥田、揶揄うのは辞めろよ、緑とは幼馴染だろー。豊よ、お前の母ちゃんがお店に来ても野菜をまけてやらないぞー。」と、緑をかばった。雄太も太一と負けず劣らず、腕っぷしの強い悪戯っ子であった。雄太を抑えられるのは、もう太一しかいなかった。

10年後に緑は、動物好きが高じて多摩川商店街で、小さなペットショップを経営することになった。動物のことは緑に聞けと言われるほどの動物好きで、一時期は獣医になることも真剣に考えたこともあった。が、父の不遇な「死」を経験かしてからは、人間にも動物にも見方が変わってしまったようだ。小学校のころ、緑が世話をしていた学校の隅にあった動物小屋の延長のようなものであった。ペットショップには、小学校と同じく亀やウサギやリスも網の中に飼われていました。生き物の心がよく分かればわかるほど、人間をもっと知りたくなった緑でした。怒りに横溢して物を壊す人、絶望に崩れ正気を失った心、他の生き物に力で威嚇する動物、自分の生存を脅かすものを襲う動物など、人間にも動物にも生き物全てに心があると思っていた。生き物をもう一度じっくり観察したいとペットショップの隣に、街の人々が集まるお酒とコーヒと食事のできるお店を開いた。

日本国で絶滅種の生き物を集めて、ノアの箱舟のような動物王国を作りたいと、いつも言っていたが、ペットショップを経営している今でも獣医になる勉強を怠ってないようです。動物の世話をしながら、ペットの病気を治す獣医になる希望を持っている。でも、ペットショップとは違って彼女の部屋には、禁じられた猛毒を持つ爬虫類や獰猛な牙をもつ猛禽類が徘徊していた。一度、彼女の部屋に泥棒が忍び込んだことがあるが、大きな悲鳴とともにも一目散に2階ベランダから飛び出して足の骨を折って病院に入院したエピソードがある。大きく長い蛇が泥棒の足に絡みつき、白い牙を持った動物が唸っていたので、怖ろしくなるのは当然かもしれません・・・。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ひまわり先生の子どもたち…、君子、悟、美佳、太一、徹たちの6年2組の新聞班は、誘拐された勇樹を捜すために、10年後にもう一度、小学校の桜の古木の下に帰ってきた。5人は固く手をつなぎ、桜の満開の下で、今この時の再会に、それぞれの顔を見合いながら感涙した。時の経過と共にお互いか失ったものに哀しみ、世界を彷徨い探し続けた末に見つけた心の糧がここにあったことを頷いた。多摩川小学校には、町に住む茜や龍や緑や源太たちの仲間がいた。

小さな街は、宇宙にリンクしていた、そして、広い世界の先は、生まれた街の臍の緒に繋がっていた。生きることは、いつも時空を翔る冒険だ。知識は、地球を駆巡る魔法の杖だ。見つけたものは、地球を闊歩した巨大恐竜の足跡とグーテンベルクと戯れる蝶だった…

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カーキー色の迷彩服を着てヘルメットを被り、本物そっくりの自動小銃を抱えて、重たそうな軍靴で山中を走りまわる「戦争ごっこ」が、若者の間で流行っているそうです。戦争の気分に浸るために、頭の天辺から足のつま先まで戦闘中であるかのような、疑似体験を演出する。あたかも戦時中の軍隊のように、本物の戦争を真似して、おもちゃの武器で撃ち合うゲームである。本当の戦争を知らぬ世代の、子供じみたゲームでもある。

賑やかな繁華街の裏路地に踏み込むと、米軍や韓国軍などの中古品が狭い店内に所狭しと、圧縮展示されているアーミーショップが並んでます。軍事お宅たちが休みの日などは、お店の中に彼らが屯していた。戦争を体験した世代から言えば、思い出したくもない忌まわしい記憶なのだが、長い平和に麻痺した世代にとっては、徴兵制のある国が羨ましく、戦争が刺激と興奮のゲームのように感じられるようである。 富士山の樹海では、早朝から笑いあう歓声と、軍歌の勇ましい音楽と泥と小枝を踏みつける音が、木立を駆け抜けていった。彼らはお互いの名前を呼びながら、さっきから擬似戦争ゲームがもう始まっている。

「おいー、雄太、さっき弾が命中したろー、ゲームオーバーだよ・・」。「純、違う、違う。ホンと、隠れていた樹に当っただけだよ…」。「でも豊よ、空気銃じゃ、やっぱり迫力ないよな、音が本物らしないよな…気分が今ひとつ盛り上がらないよ…」。「実よ、お前一斑だよな、敵なのに親しく話し掛けるなよ、ひらけるな…」。「今度さ、カジカセ持ってきて、軍歌を流しながら撃ち合うか…」。「馬鹿も程ほどにしろよ、どこの軍隊がそんなことをする。ゲーセンに来たわけジャーないぞ…」。「実、雄太よ…、そろそろ引き分けにしようか…」。「分ったよ、でも第一班はあと1人いるはず…・、満、隠れんボウしているんじゃないぞ。敵前逃亡で軍事裁判にかけるぞ…」。「満、いるなら答えろ、あんまり奥に入ると道に迷うぞ…。気の陰から死体が現れるぞー。」。「おーい、奥田満一等兵、直ぐに本隊に戻れ…・」。「純一よ、満が樹海の亡者に浚われたぞー…」。「おーい、満よ、早くし現われないと、前線においてくぞ…」。「源田実2班陸佐報告します、遠山軍曹は無念の戦死をいたしました。樹海で一晩の野宿してもらいましょう…」。「満、本当においてくぞ、富士山の樹海でサバイバルできる自信があるのかよ…」。樹海のさらに光のとどかない樹木の密集した奥から、叫び声が響いた。「じゅ・・・ん、みのるーー、ヒトガ、ヒトガ、シ・ン・デ・イ・ル・」と、叫んでいる。「満、満、何処にいるんだ…、発煙筒をたけ…」。4人が、満を見つけて駆け寄ってきた。樹の根元にまだ1週間もたっていない首吊り自殺をした老人の縊死体があった。老人の死を見たことがないようだ。どす黒く歪んだ顔は、棺おけに入った死体のように、死に化粧もほどこされていないに。肉親の「死」にあまり立ち会った事がない彼らにとって、他人の「死」は、偶発的で醜いものだ。

樹海の遺体のそばに、ビニール袋に包まれ、重たい石が上に乗せられて置かれていた。警察の手から緑に渡された父の遺書があった。

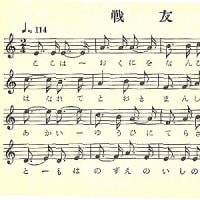

緑は母の記憶で語られる父の姿をこういっていました…音楽が専門であった父の晩年は、信州の小学校の校長であっても、教室でオルガンを弾き、子供たちと唱歌を歌って、天職を全うしているかのような楽しそうな一日でした。家に帰ってからも、オペレッタの一幕みたいに、子どもたちと歌った愉しい興奮の余韻があるのかー、家の玄関先で朗らかな大声で歌っていました。戦前に親から譲られた外国製のピアノを、洋館風の防音室でひたすら弾いていました。ひたすら鍵盤を弾き、自分の音に酔いしれたている父を、私は、何度も垣間見たことがあります。音楽が人生そのものであった父にとって、子供たちと一緒に音楽を歌い、奏でることはこの上のない愉悦でありました。しかし、戦争が次第に激しくなると、ゆっくりと家でクラッシックを堪能することさえが出来なりました。学校では戦時色が強くなると、万世一系の天皇制を賛美する教育勅語と戦争を鼓舞するような勇ましい軍歌が巷に溢れ、小学校の教育現場にも押し寄せてきました。けれど父は、絶対に軍歌に酔いしれることはありませんでした。流行歌手の歌が軍歌になり、有名な作曲家が、高らかに戦勝を祝い、戦を鼓舞する勇ましい軍楽を作曲するようになる頃に、父は、毎日が大変苦しそうで、戦火が激しくなる前に直ぐに教職を下り対とも思っていたようです。その頃、地元では満州開拓団が中国大陸へ移住する準備をしていた。父はそれも村の人々を説得して、移住には猛反対さえしていました。その父も敗戦の前に、関東への教育現場を移動する転勤命令が下りていました。…

「私は音楽を喜び、子供たちと音楽で愉しく過ごすような教員生活を送りたかったのです。父の父も信州の小さな村の校長でした。そして、同じ苦しみを親子で味わいました。誤解のないように、わたくしの40年間の小学校の教員生活がいつもつまらなかったと言うわけではありません。わたくが死ぬ前にこんな長たらしい遺書を残したりするのも、今までの教職を悲観して死んだと曲解されない為なのです。自分が死んでいく理由を、理屈っぼくを遺書の中で書くなど変な話しですが、私には40年間の間に、一万人近い生徒を学び屋から送り出しましたが、子供たちは二度と日本には戻らなかったー。音楽をとおして、子供たちとふれあうことが、わたくしの生甲斐でした。」 「戦争を語ることも、その悲惨さを伝える事も、実際の戦場は、それ以上に凄惨だったのです。経験したことのない若い人にそれを伝えるのは、難しいことです。未だに生き地獄の光景に魘されて、真夜中に叫んで目を覚ますことが、私にも度々あります。老人ホームで生活をしている妻のように、痴呆が進んで、幼児のような無垢な表情になって、悲しいことも愉しいことも忘れてしまう前に、私は自分の手で、そんな恐怖を終わりにしたかったのです。わたくしはわたくしの戦争が、なんだったかをはっきりと意識できる間に自ら命を断ちます…」。三宅平八郎少尉の遺書はこう結ばれていた。>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>