朝食時に、財団法人台湾紅糸帯基金会秘書長の林先生が、高雄で活動を続けている台湾愛之希望協会の丁文さん(Chris)さんを朝食時にご紹介下さいました。クリスさんは、ゲイとして、台湾のエイズの活動をされています。

生島さんが、お聴きされたいことがたくさんあったようですから、私は、お話をお伺いしながら、林先生と歓談しました。生島さんとクリスさんは、現実的なお話ができて本当によかったと思います。

さて、午前中は、いよいよ台湾のエイズNGOの皆さんとの発表、意見交換会。台湾エイズ団体のエイズ予防・治療のボトルネックと挑戦と題して、台湾紅糸帯基金会顧問の蔡淑分先生が、台湾でのエイズの現状と課題について発表されました。

日本より早く感染が広がっている台湾のエイズの現状は、厳しい。1984年に第一号が確認されて(日本は1987年)、毎年平均15%~20%の速度で新規感染者が増え続け、2004年には、ついに77%増。2005年には、123%増となり、新規に3396人が感染しました。現在、一日に10人の感染が確認されているそうです。(日本は、3人強)

台湾の厳しい現状は、最大の感染経路が、薬物使用であることです。推定10万人の薬物使用者がいるとされ、静脈に直接HIVの付着した針をまわし打つことにより、90%の確率で感染が広がるのです。

台湾の警察当局は、厳しく取り締まり、薬局は、針を売ることを嫌がったそうです。そんな中では、注射針の回し打ちが頻繁に起こり、どんどん感染が広がるのです。

第二の感染経路は、男性同性愛者です。

しかし、男女の性別による感染比率を見ると、2003年20:1、2004年12:1、2005年7:1になり、女性の感染が拡大しています。

日本と同じく、国のエイズ対策予算は、少なく(3億6000万円)焼け石に水との厳しい報告がなされました。台湾でも日本と同様にエイズは見えにくい問題であるとの報告もありました。2005年にハームリダクションプログラム(注射針の交換プログラム等)を実施した結果、2006年には、初めて前年対比でマイナスとなり、効果が出始めていますが、予断を許さないとのことでした。

台湾での20年に及ぶ啓発活動の結果がなかなか見えてこない中で、やはりエイズ対策を推進する上で多くの差別・偏見があり、去年と今年は、多くの訴訟が起こされたということです。

台湾エイズ教育基金会取締役の張麗祝さんは、2007年中に1000人以上の薬物依存症のHIV受刑者が釈放されるに当たって、エイズと犯罪者とのダブルの汚名にさらされて生きなければならない中で、身内や世間からの排斥、拒絶により、一部の感染者が、怨念を持っており、麻薬や不当な性行為で、HIVを広げる可能性があるとの本当に厳しい指摘をされました。(もちろんそれが悪いというのではなく支援が必要だとのご指摘です)

台湾メディアの問題点も厳しく指摘されました。エイズ患者に対して、長きに渡り烙印イメージを報道し、特に、同性愛者に対して、誤ったイメージを与えていると具体例を挙げて報告されました。

そのような中で、心ある人たちによって、エイズの終末期ケアの問題に取り組んでいるとのことでした。

お二人の報告をお聴きして、日本の現状よりはるかに厳しい台湾のHIVの現状の中で、今後の日本での活動につながる大きな勇気をもらうことができました。

ぷれいす東京の生島さんは、活動の中での、Living Togetherの重要性を指摘され、感染者が見えやすい環境作りの大切さを指摘されました。

私は、神戸でのエイズパニックでの学びとして、当時を振り返り、「HIV感染者の一人の人権と99人の生存権」、阪神淡路大震災での命の大事さの教訓に触れ、ともに生きる社会の構築こそが、重要であると指摘しました。また、私が関わらせて頂いている大阪府茨木市立北陵中学での進んだエイズ教育の取り組みを発表しました。同校は、教科を縦断してエイズの学びを推進しています。

通訳を介しての短い時間でしたが、台日のエイズに関わる人々の真剣な取り組みを実感できました。そして、意見交換を通じて今後のネットワークを構築することの重要性を改めて深く考えさせられましたし、何より、皆さんからエイズに取り組む友情と勇気をもらうことができました。

午後からは、さまざまな分科会のとりまとめの討論です。私は、エイズの分科会のまとめの発表をしました。当然、私の力でまとめられるはずもない、困難な議論ですが、次のようにまとめさせて頂き、2日間にわたる台日市民社会フォーラムを終えることができました。

他の多くの問題に比べて、エイズ問題は、難しい。効果的な対策そのものが、非難の対象となり、理解を得られない可能性がある。

『エイズ』というキーワードについて考えると、民間、行政、企業という三大部門の協働は、必要不可欠でありながら、世界的に見ても、極めて困難な状況下にあると言わざるを得ない。とりわけ、未だ感染が爆発していないような国や地域では、HIVの特徴である長い無自覚の潜伏期間や現存する差別、偏見のために、どうしてもHIVの可視化が進まない。つまり、リアリティのないことに映ってしまうことがある。

特に、社会的に図らずも、脆弱な立場に追い遣られた人たちに、いち早く広がるHIVを、社会全体の問題として、捉えることは難しい。日本でも、性的接触による感染経路を持つHIVには、「自己責任」という厳しい評価が付きまとうと言っても過言ではない。

つまり、エイズの日台を含めた世界へのメッセージは、一言で言えば、『変革』と言える。その改革は、私たちが、社会の発展のためにとっているさまざまな論理、組織、体制、宗教観、社会倫理に至るまで、全てにおいて問いかける課題と言っていい。発展途上国、先進国を問わず、国際政治から、個人の生活に至るまで、根幹を成すものが問われていることになる。

企業の社会貢献活動は、日本では、主に企業のイメージ戦略を高める活動に対して優先的に実施される。しかし、その方向性だけでは、性的接触を主な感染経路に持つHIVは、関わることでさえ避けてしまう可能性が大きい。

三大部門の協働が極めて難しいエイズに対して、問われるのは、短期的な利益ではなく、中長期的な私たち1人ひとりの勇気なのである。

今なら、台湾も日本も蔓延を防ぐことができます。台湾は、ハームリダクション(薬物常用者に感染が拡大することを阻止するために新しい注射針を交換するプログラムを合法化すること等)を実施していると聞いています。この勇気を更に広げて、真に社会の中で追い遣られている、全ての人たちが自分らしく生きられる社会を築かなければなりません。

エイズは、全ての価値観を越えて、科学と市民社会が真摯に向かい合わなければならない問題です。そこに、人としての叡智が問われているのです。難しいパラドックス(paradox)を帯びたエイズに、まず、市民社会が向かい合わなければなりません。

そうでなければ、行政も、企業も向かい合いません。ここに集まった一人ひとりが、今日から訴え続けていかなければならないと考えます。

エイズは、『ともに生きる社会』という極めて難しいメッセージを投げかけます。世界がグローバルな競争社会に突入する中で、経済格差が拡大する中で、ますます難しくなるエイズ対策に、大きな危機感を持って、臨まなければならないと考えています。

最終日の夜の日本人の参加者のみなさんとの反省・交流と、今後のことについて、明日の日記で書き綴りたいと思いますので、引き続きご覧下さい。

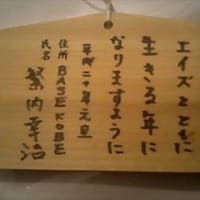

写真は、フォーラムを終えて、参加者とともにボードに署名した私です