坂口恭平の『しみ』(2017年)を読み終えた。前作の『現実宿り』(2016年)と似たような言葉の場所からの表出、作品の世界の構成のように見える。この作品の現実的な素材としては、この本の帯にあるような作者の若い頃の自由な生活や知り合いたちとの交流の日々があるのかもしれない。しかし、主人公と覚しき「ぼく」(マリオ)は別にして、「ぼく」の知り合いたちや「シミ」は変幻する存在で、この作品は、抽象画の世界になぞらえることができる。それはわかりやすくいえば、ちょうど縄文期の器物のようにある部分が異様に強調されたり膨らみを持ったりというような、現在のわたしたちの自然さの感覚からは不可解に見えるような世界感覚や世界の構成である。それは現在の作者が、主人公の「ぼく」を通して引き寄せた世界イメージと言うほかない。もちろん、人は誰でも共通の同時代的な感覚や感受とともに、外からはうかがい知れない固有の世界を持っている。そしてそれは、本人自身にもよく了解できないものであるかもしれない。

吉本さんの言葉の捉え方を用いれば、この作品は、何を指し示し何を描こうとしているかという読者の理解に親切な指示表出を削りに削った自己表出が最大化した作品である。しかも、そのことは作者が後景にいて、語り手と登場人物たちがある物語世界を切り開いていくというような通常の作品世界の有り様とは違って、かといって私小説と呼ばれるものとも違い、ある深いレベルまで作者や語り手や登場人物たちが液状化してしまったような舞台での物語のように思われる。つまり、従来的な作者・語り手・登場人物という者たちが織り成す世界とは違っているようなのだ。作品の出だしは、次のようにはじまる。

いまから書く話はきっと事実だ。ぼくはそう思っている。ぼくの中では事実だ。ところが目がさめていないだけなのかもしれない。その可能性もゼロではない。なぜなら、これが夢ならそのほうがいいと感じるときがいまでもあるからだ。シミは死んでいた。ぼくはシミが死んだことすら知らなかった。誰からも電話一つかかってこなかった。誰から教えてもらったのか、思い出すことすらできない。シミが死んだことを知ってからは、不思議なことに昔会っていた仲間や魔女みたいなおばちゃんたちと再会する機会が増えた。みんな隠していたのかもしれない。ぼくは線香もあげにいっていない。どうせ行ったって、そこにシミはいないし、死んだシミだっていないだろう。シミは亡霊にすらなっていない。シミはいまも八王子の浴室でシャワーを浴びながら笑っているんじゃないか。

シミは長崎のいいところのボンボンだった。何でも先祖はシーボルトについた二番目の弟子だという。・・・中略・・・突然、電話がかかってきそうな予感はするが、シミは死んだ。シミが死んだことで、どこかが少しだけ軽くなったような気がする。・・・中略・・・

シミは死んだ。いまどこにいるのか。ぼくはやっぱりそれでもシミのことを探しているような気がする。だから、まだ目がさめていないのかもしれないと思うのだ。夢であってほしいってことじゃない。これが夢だったら最悪だ。ぼくはまた時間を遡らないといけないし、もう二度と若くなんかなりたくない。シミは夢とは別のところで生きている。ぼくはただ睡眠をとっているだけで、恐ろしいことに年をとっていない。「そんなことが起こるんだ。ときどきな」とシミが言った。いま、ぼくは八王子から遠く離れている。そもそも八王子に住んだことはない。八王子の地理はいまだによくわからない。いつもシミの車に乗っていたから、シミの目でしか八王子を知らないのだ。シミ以外と八王子に行ったことがない。八王子には、実際に八人の王子が暮らしていた。あくまでもそれはぼくの推測だ。たしかに住んでた。彼らはきっと王子だ。

タカ、ヨギン、シモン、ニーチ、コウ、ハッサン、クレナイ、そして、シミ。

ぼくは何を言っているのだろうか。王子なんか出会ったことがないし、彼らはただのヤク中だったのかもしれない。ぼくはなぜかそこにいた。あの夜。弦楽器の音が鳴っていた。マンションの廊下にはありえないほど大きなスピーカーが置いてあり、ぼくは靴を履いたまま、土器の破片が散乱する玄関を飛び越えた。スピーカーからは音楽が鳴り響いていた。その音楽についていま思い出そうとしている。その音のことを書こうとしている。音について考えだすと、台所の汚さやミントティーやレモングラスの香りがどんどんぼくを連れていく。おれはここだ、ここにいる、死んでなんかいない。シミの声が聞こえてきた。シミの本名も知らないぼくの耳にだ。シミのことを友人と思っていいのかわからない。ぼくはシミと一日以上一緒にいたことはないし、シミがどんな人間なのか言葉にすることができない。ぼくが知っていたのはシミが聴いていた音楽のことだけだ。とはいっても、それが何の音楽なのか、名前はいまだにわからない。

・・・中略・・・

こんなふうにシミの部屋はいつだって、広がったり縮んだりする。酒を飲んでなくても、頭の中ではいまでも植物みたいに静かに成長している。それでもぼくが知っていることはかぎられていて、かといって質問する気にもなれなかった。ただそこにあるものを、ぼくはそのまま見ただけだ。だからかもしれない。そこにあるものの意味なんか関心がなかったし、そいつらがいったいどんな人間なのかなんてことはどうでもよかった。楽しかったのだろうか。ぼくは正直、即答できない。ときどき緊張したりもしていたと思う。ぼくは二一歳だった。よくわからないことばかりだった。

(『しみ』P6-P9)

読者(聞き手)のわたしは、語り手(話し手)や作者は何を語ろうとしているのかを聞き取ろうと、長々と作品の言葉を引用したどってきた。言葉がつじつまがあうかどうかはどうでもいいのだろう。作品の言葉は、ひとつの舞台に次々に抽象画の素材のようなものとしてどこからか湧いてきて、その舞台で言葉が言葉にぶつかったり、あるいは連想するようにして別のことへ連鎖していくように語られているような感じがする。指示性がはっきりしない饒舌な語りの背後に或る語りがたい自己表出性が横たわっているのかもしれない。ほんとうはその貯水池から言葉は繰り出されているように感じるが、そこがどんな貯水池なのかよくわからない。読者のわたしは、意味不明なことをつぶやき続ける他者を前にしているような不毛感と徒労感に襲われる。ただ、少数のわかる読者には、わかる世界なのかもしれない。作者にとってはこの作品の表現は「自己慰安」に当たるのかもしれないが、読者のわたしは「物語」としては楽しめなかった。それは逆に言えば、作者は、おそらくこうでしかありえない自分の作品の世界の事情や作品の言葉の通路を半ばはわかっているのだろう。作者は一般的な多数の読者からは理解を絶した孤独な作品表現の場に立っているように見える。

(気になる描写の箇所のメモ)

P24L7-P25L2

P29L11-P30L2

P120L1-L6

P144L7-P147L6

P154L

P161L1-L6

P168L13-P170L6

最新の画像[もっと見る]

-

最近のツイートや覚書など2024年3月

2週間前

最近のツイートや覚書など2024年3月

2週間前

-

最近のツイートや覚書など2024年3月

2週間前

最近のツイートや覚書など2024年3月

2週間前

-

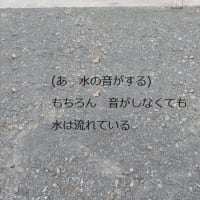

水詩(みずし) #1

3週間前

水詩(みずし) #1

3週間前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

-

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前

農事メモ ⑩ 真木の木の剪定 (2024.3.10)

2ヶ月前