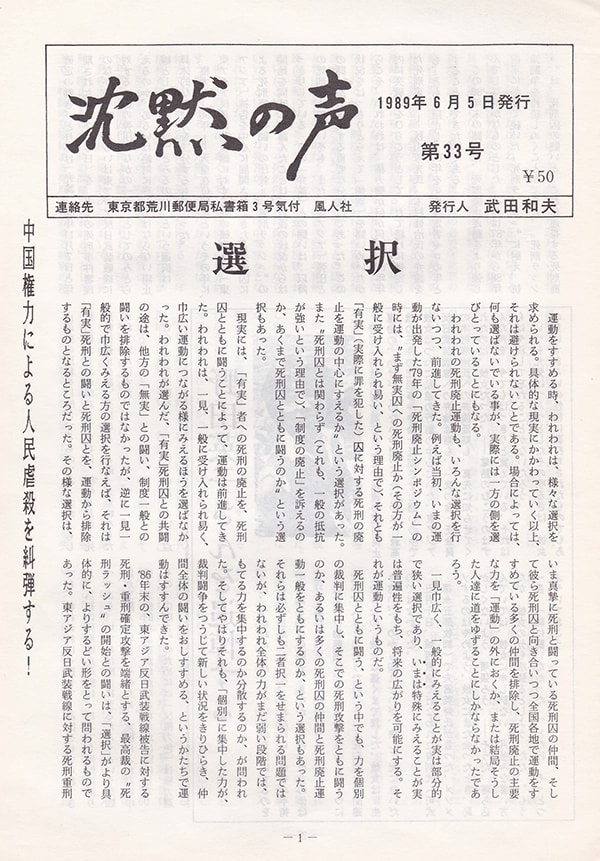

永山則夫支援者だった武田和夫さんが永山さんから追放された後、武田和夫さんが「風人社」という死刑廃止団体を立ち上げ、『沈黙の声』という会報を発行してました。その内容を載せます。

「続・死刑廃止論」ノート (その3)「反省」について

「反省]とは何だろう?死刑囚の仲間とともに死刑廃止を闘うなかで、私たちはよくこの言葉を口にする。自らの事件をふりかえる者にとって、それは、真摯になればなる程、重い言葉である。 「反省している者を死刑にするな!」とも。よくいわれる。「反省していない者」は死刑にしてよいのか、また誰が反省の有無をきめるのか、という問題はあるけれども、一般に、「反省」した者は本来「許」されるべきだ、というひとつの考え方のみちすじが成り立っていることも確かである。

「反省」とは元々、自分をふりかえる心の姿勢をいうのであって、『これだけ反省したから許しなさい』と〝量〟で示されるものではないはずだ。しかしそれがしばしば〝量〟で示されるのは、 「許す」権限をもった〝力〟 (人にとって最初のそれは「親」)が、一方に存在するからだと思う。誰も自分からすすんで反省に向かうとは限らないから、外からの働きかけはしばしば必要ではある。けれども「反省」そのものは、本人自身が選びとる心の姿勢によってきまるのである。あくまで「力」の支配のなかで決着をつけようとするから、「反省」が〝量〟の問題、〝度合い〟の問題になり、あるいはそれですらなくなってしまうのだ。

「反省」したから「許」せという我々の観念のうしろには、「罪」の問題が横たわっている。現実におこったことは、どんな事でもけっしてあとへは戻らない。解決は、出来事の双方にいる人間同士が関係を回復すること以外にないのだが、それがただちにはなし得ないような結果を生じてしまった場合、それは過ちとして固定化される。「なぜあんなことをやってしまったのだろう」と後悔の念がおこる。―あのようなことをやった自分をみとめ難いといった感情も生じる。その苦しさにたえられない場合は、自分以外の存在に責めを転嫁して逃げようとする。自己合理化、居直りという態度だ。それも含めて、ひとは許されたい、自ら許したいという意識をもって、自分をふりかえる。〝許されていない〟という意識、それが「菲のい意識」というものではないかと思う。

「罪」とは何か、如何にそれは、人々の社会に生じたのかという事は、次なる課題としておこう。私ももうすこし、勉強します。ここでは、げんに存在する「罪の意識」という現象から考えていくに止めたい。

「罪の意識」、それはいったん人の心をとらえると、たえずその大を責めさいなんで離れない。それは人の心を縛り、ちぢみ上らせる〝抑圧〟となるのだ。その人は、自分は何をいう資格も、何をする資格もないのだと思いつめる。それは自分による自分の〝差別〟である。―こんな自分とは別の自分こそ、本当の自分なのだ。俺はどうかしていたのだ。こんな自分は嫌だ!…

罪の意識とは、「罪」から必死にのがれようともがいている意識だといってもいいのだろう。「死刑廃止運動」さえもが、そのための手段とされることがある。ありのままの自分から目をそらし、何か別の「自分」を人々のまえに確立とすることによって。それはしばしば、何をやるための運動なのかをヌキにして「運動」をあれこれと語りつつ、現実には死刑囚の団結を自分の個人主義によって破壊する、という動きとなって現われるのだが。

「罪」から必死に逃れようとしている自分は、自分自身から必死に逃れようとしているのだ。その状態のままで思いつめられた「反省」は、自分自身の全面否定につながっていく。自ら死刑をうけいれるのは、この様な状態であろう。本当の自分を「殺す」ことで、彼は自分の観念がっくり上げた「別の自分」のうちに、安心立命をえようとする。でも本当の自分自身が生き続けている以上、それは極めて困難なことだ。彼は処刑まで、自分で自分を殺し続けるより他はない。監獄当局のいう「心情の安定」とは、こういうことに他ならない。「罪の意識」のゆえに自己の存在そのものの抹殺を自らうけ入れ、それを「しょく罪」と信じさせる。―それが「できうるかぎり正義・人道にかなった死刑の執行」(安島幸雄氏国賠訴訟・国側答弁)であり、『死刑に文化的意義をもたらす』(同)ためには、獄外との交通はじめ、人間として生きるに必要なあらゆる条件をほしいままに制限するというのだ。

これが「罪の反省」になるのだろうか?―はっきりいえることは、死刑は本来的に「反省」を不可能にするのであり、死刑を執行する権力は、本人の反省など求めていないという事だ。

「反省」とは、まず、罪ある自己を、罪あるままで、自分自身であるとみとめ、そのありのままの自分を逃げないで見つめていく事でなければならないだろう。―その「自分」とは、様々な関係をつくり、またそれによってつくられ、生きてきた自分である。「犯罪」もまた、そのような自分が、つくられ、つくってきた過程に抜きがたく組みこまれたひとつの過程だ。「犯罪をやった人」というだけでその人の全てを見るのを「犯罪者差別」という。

その行為に、どのような「自分」が反映されたのか、それをふりかえることが大切なのだ。

なぜやったのかと問うことは、様々な原因が作用して行為をなした自己の、主体を間うことであって、外的原因の「説明」をすることではない。主体を忘れた「原因究明」は、次の瞬間には極端な無反省に転化するだろう。見つめられた自己の 「罪」が、実は見つめる自己自身の内にあることを忘れてしまうからだ。

「反省したから許せ」ということについて、もう一度、考えてみよう。罪ある自己を直視しつづけることは、新たな自己の第一歩である。自分を見つめて生きるとは、人間として生きるということであり、それは私たちすべてに共通の問題である。

私たちは、人が人を殺すこの社会の、失われ、破壊された人間の関係が生みだす「事件」を、死刑囚の仲間とともに見つめ直す。それは私たち全てが、自己の「反省」をつうじて、人が人を生かしあう関係性をとりもどしていく第一歩といえよう。「解決」は、関係性の回復の中にしかないのだ。そしてその為にこそ、反省を、人間として生きることを、はばむ「死刑」と闘うのである。そのようにして《生きる》ことを、人は既に、《人間》として、《許》されているのだから。《人間》として《許》されているのだから。

(抜粋以上)