5.温帯気候

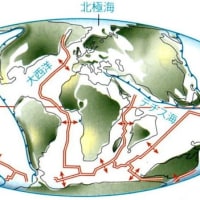

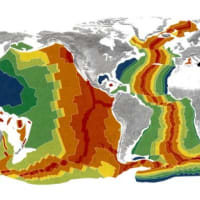

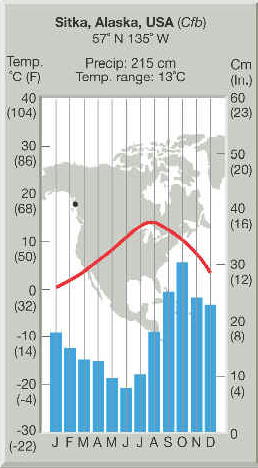

西岸海洋性気候Cfb

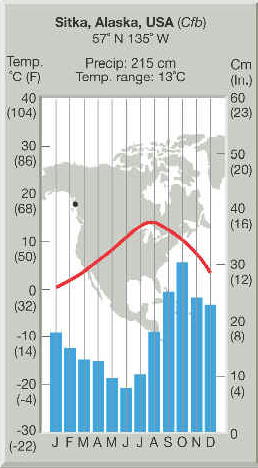

中緯度では、東海岸に温帯冬季乾燥気候(温帯モンスーン気候)Cwと温暖湿潤気候Cfaが広く分布する。西海岸には地中海性気候Csと西岸海洋性気候Cfbが分布する。西岸海洋性気候は暖流と偏西風の影響が強く、高緯度沿岸地域にも分布する。

※アラスカ全土は寒冷な印象が強いが、太平洋岸には暖流のアラスカ海流が流れ、その上を偏西風が吹くので、アラスカ太平洋岸地域は温暖な気候Cfbである。太平洋岸の北緯57度にあるシトカ(米国アラスカ)は、最寒月平均気温が0℃であり、高緯度でも西岸海洋性気候Cfbである。

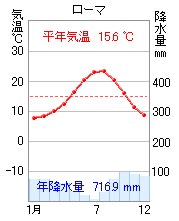

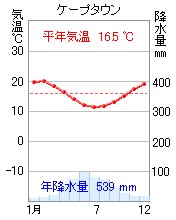

地中海性気候Cs

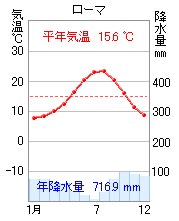

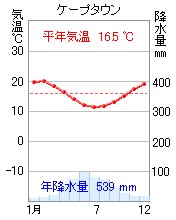

夏が乾季、冬が雨季である。夏の乾季は亜熱帯高圧帯におおわれるため、砂漠並みに乾燥する。

北半球のローマ(イタリア)も、南半球のケープタウン(南アフリカ)も、地中海性気候である。2点の雨温図とも、夏が乾季である。

よく間違えることだが、7月は北半球のローマは夏、南半球のケープタウンは冬なのである。地中海性気候の乾季は夏、雨季は冬である。

夏には強い太陽の日差しを受けて砂漠のような気候になる。夏の農作物は柑橘類・ぶどうのような乾燥に強いものが生育する。地中海式農業といわれる。

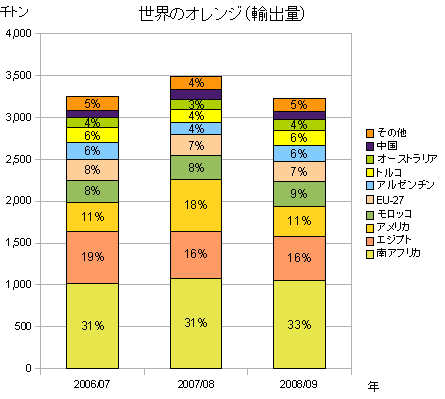

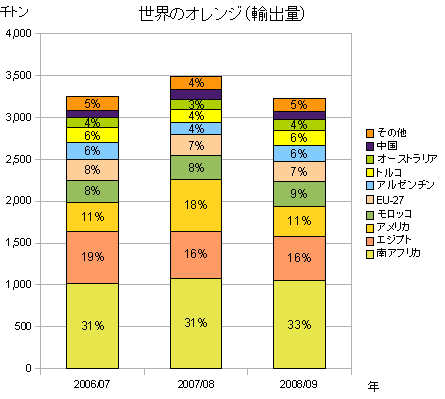

ケープタウンのオレンジ栽培

ケープタウンは地中海性気候で、夏が乾季である。オレンジ栽培は、夏の収穫時期が忙しい。南アフリカでは、黒人国家成立後、黒人労働者の権利が守られるようになり、オレンジの収穫時期だけの短期低賃金労働者の確保が難しくなった。このため、南アフリカの農場経営者は、隣国ボツワナ共和国からの出稼ぎ労働者を低賃金で使う傾向が強まった。

ボツワナの多数の黒人は極度の貧困であり、その黒人出稼ぎ労働者は、交通費・食費・宿代は自己負担、賃金は出来高払いという、不利な労働条件でも、大挙、南アフリカのオレンジ収穫に1か月~3か月間、働きに来る。

南アフリカの黒人労働者は、衣料・電器・自動車などの外資系企業で、賃金・労働時間・休暇など、労働条件の優れた職場で働く。

ボツワナからの出稼ぎ労働者

ボツワナはダイヤモンド生産と肉牛飼育で、少数のエリート黒人所得が高所得である。統計的には国全体が裕福になった。多数の貧しい黒人はダイヤモンドと無関係であり、しかも肉牛飼育の不可能な砂漠周辺に住む。南アフリカへの低所得者は出稼ぎ収入に頼る以外に収入はない。

南アフリカの農場経営者は、ボツワナの低所得者を低賃金で短期間だけ雇い、果実類を安く生産し、世界中に輸出している。

南アフリカの裕福な黒人が、隣国の貧しい黒人出稼ぎ労働者を搾取していることになる。かつて南アフリカのアパルトヘイト時代には、白人が独占した優越的立場を、今は一部黒人エリートが独占している。

ボツワナの黒人は貧しいが、実は南アフリカの黒人多数も仕事はあっても、低賃金で働いているのである。

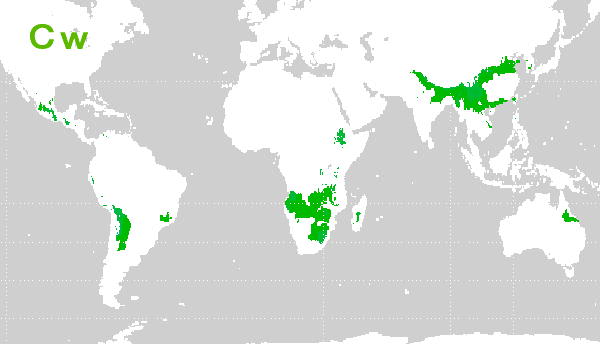

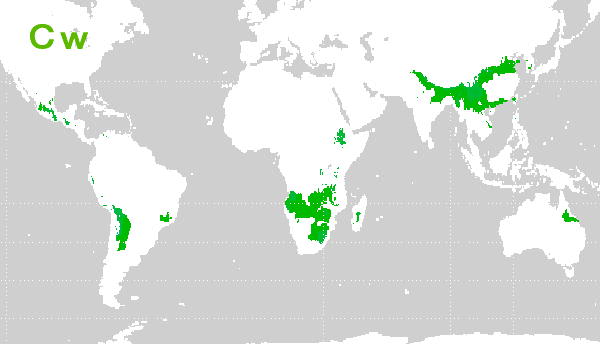

温帯冬乾燥気候(温帯夏雨気候、温帯モンスーン気候)Cw

夏に雨季、冬に乾季である。地中海性気候とは逆になる。大陸東岸では夏のモンスーンによる雨が多いので、温帯モンスーン気候といわれることが多い。

温暖冬季乾燥気候(温帯夏雨気候)Cwは、日本には存在しない気候区である。世界全部のCw分布地域を一括して論じるのではなく、次の3通りに分けて考えると分かりやすい。

(1)サバナ気候Awになるはずだが、地点高度が高いために気温が低下、温帯Cwになった例。アフリカ、アンデス山麓などが該当する。

(2)温暖湿潤気候Cfaになるはずだが、夏の降水量が極端に多く、夏・冬の降水量倍率が10倍を越えるので、Cwに区分される例。香港を中心とする東アジアで見られる。

(3)冬は低温であり、本来はDwに区分されるはずだが、最寒月平均気温が-3℃よりは高温のためにCwになる。ソウル(韓国)がその例である。

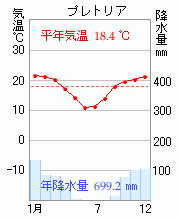

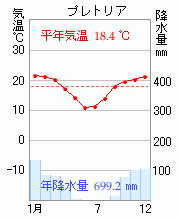

プレトリア(南アフリカ)のCw

赤道が近くても高地なので、熱帯気候Awにならず、温帯Cwになる。例えば、南アフリカの首都プレトリアは高度1200mであり、高度分として、約7℃の低下がある。住み心地は快適であり、イギリス植民地時代から白人人口が集中、大統領府のある行政中心地となった。

イギリス人にとって、アフリカ植民地のうちで、ザンビアとジンバブエは熱帯気候の緯度にありながら、高度1000mを越えるので、温帯気候Cwであり、住みやすい気候であった。

ザンビアでは銅鉱の生産と輸出、ジンバブエでは葉たばこの生産と輸出で、イギリス人は高い収入を得ていた。イギリス人にとって、ザンビアとジンバブエは、アフリカの楽園であった。

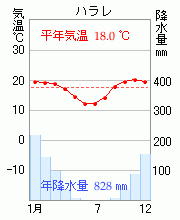

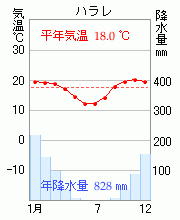

ハラレ(ジンバブエ)のCw

ジンバブエがイギリスから独立してローデシアになったのが1965年だが、経済的にはイギリスの植民地状態が続いた。総選挙で完全独立したのが1980年、ジンバブエが新国名になった。1500mの高地であり、赤道が近いにもかかわらず、気候的には快適である。

1987年に就任したムガベ大統領は、1999年にコンゴにジンバブエ正規軍1万人を派遣した。派兵の名目はコンゴ内乱の収拾であったが、実はムガベ大統領がコンゴ国内に所有するダイヤモンド・コバルト鉱山を守るためであった。この派兵は大統領の個人資産を守る点では成功したが、派兵費用がかさんで、ジンバブエの国家経済は大きな打撃を受けた。

ムガベ大統領は、白人支配下にあった農場(葉たばこ)・鉱山(クロム・ニッケル・金)を強制収用し、黒人労働者の協同所有とした。黒人国家ジンバブエの財政再建をねらったものだが、貧しい黒人労働者の反政府運動をおさえる目的もあった。

ジンバブエ経済を支配した白人は、黒人老若男女に奴隷的労働を強制し、葉たばこや鉱産物の輸出で高い収入を得ていた。白人は資金調達、生産加工技術、輸出販路、輸出代金管理など、生産と貿易に関する業務を独占していた。

しかし、ムガベ大統領が国家経済の中核から白人を追放をしてからは、葉たばこや地下資源の生産流通体制が一挙に崩壊し、輸出がほとんど停止した。国家財政は破綻した。

ムガベ大統領は、労働者の収入を保障するため、ジンバブエドルを大増発した。紙幣大増発の結果、インフレーションレが激しくなり、2009年には200億ドル紙幣・500億ドル紙幣が発行された。インフレ率は200億%に達した。ジンバブエ経済の再建がさらに難しくなった。

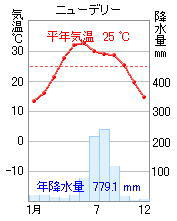

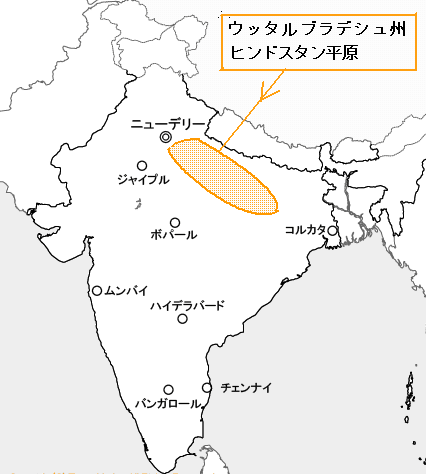

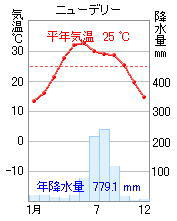

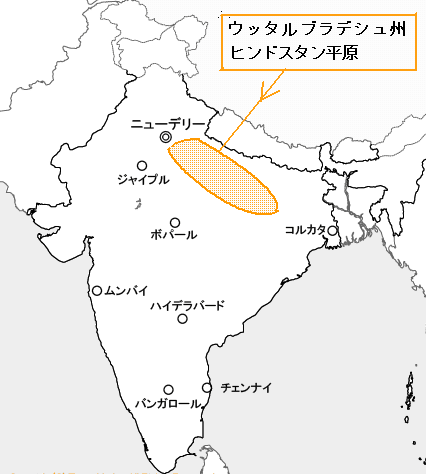

ヒンドスタン平原(インド)のCw

ヒンドスタン平原はガンジス川の堆積平野である。肥沃な土地と恵まれた気候で、米・小麦・さとうきびなどが栽培される。インドの農業の中心地域である。

インド北部、ヒマラヤ山麓を東に流れるのがガンジス川である。ガンジス川中流のヒンドスタン平原は、米・小麦の主要産地である。ヒンドスタン平原の大部分の気候はCwはある。温帯で、冬には北東モンスーンが東シベリアからヒマラヤを越え、ヒンドスタン平原に吹く。乾燥した低温の季節風北東モンスーンである。冬は乾季で、農作物は、小麦栽培以外には適していない。

夏は、インド洋(アラビア海)からの南東モンスーンが、暑さと雨を運んで来る。ヒンドスタン平原の夏は、高温の雨季である。夏の高温多雨の気候Cwは稲作に適している。

インドの稲作の発展は、気候が適していた上に「緑の革命」が進み、稲の高収量品種が開発導入されたからである。また、日本の技術・資金援助で、化学肥料・農薬・農業機械を適切に使う栽培技術を得たことも大きな理由である。

インド北部、ヒマラヤ山麓を東に流れるのがガンジス川である。ガンジス川中流のヒンドスタン平原は、米と小麦の主要産地である。ヒンドスタン平原の大部分の気候はCwはある。冬には北東モンスーンがヒンドスタン平原に吹き、小麦以外の栽培は不可能である。

夏は、インド洋(アラビア海)からの南東モンスーンが、暑さと雨を運んで来る。ヒンドスタン平原の夏は、高温の雨季である。夏の高温多雨の気候Cwは稲作に適している。

インドの稲作の発展は気候が適していた上に「緑の革命」が進み、稲の高収量品種が開発導入された。また、日本の技術・資金援助で、化学肥料・農薬・農業機械を適切に使う栽培技術を得たからである。

インドの米生産量は2008年は約1億トン、10億人分

1960年に3460万トンで、食料不足がインド政治の最大の問題であった。一時は人口削減計画も実行された。しかし、緑の革命として、食料増産に日米の支援を受けてからは、増産が続き、2008年には9990万トンに達した。

多収量品種として改良されたハイブリッド米が普及して、増産が可能になった。そのうち、ヒンドスタン州の中心ウッタルブラデシュ州では、2007年には1178万トンが生産された。インド全体の13%を占める。

同年、インド東海岸の西ベンガル州で1472万トン、アンドラプラデシュ州で1332万トンが生産された。

インドの小麦生産量は1960年に1100万トン、2008年には8060万トンに達した。小麦栽培の中心地が、ヒンドスタン平原のウッタルプラデシュ州である。2007年には2568万トン、インド全体の33%を占める。

ヒンドスタン平原は、ガンジス川がヒマラヤの砂礫を堆積してつくった沖積平野である。米の増産がヒンドスタン平原のウッタルプラデシュ州を中心に急拡大し、インドは米の輸出国になった。インドの米の増産は、ヒンドスタン平原における「緑の革命」だけで達成したのではない。食料政策が、うまく進んだからである。

1970年前までは、インドの米・小麦商人が米・小麦を買い占めて、国内価格をつり上げ、利益をあげていた。これら商人は、インド政界に顔の利く大物であり、インド貧困層が食料不足で餓死しても、所有米を放出しなかった。インドの食料不足は、米・小麦の生産料の不足ではなく、悪徳商人による米・小麦の在庫積み増しや価格操作によるものであった。インドの米の生産量統計は実際よりも低くされたり、米が不法に隠匿されたりした。米の値上がりと不足は、悪徳商人と一部政治家の癒着そのものの結果であった。

1970年から、インドでは「公的分配システム」を制度的に構築した。国家的意志決定は「インド食料公社」、州の実務は州食料公社」が担当した。

インドの分配システム3原則とは、

(1)低所得者層に対する食料の安定・安全供給。

(2)政府・州が在庫を保持することで、在庫の積増しや放出により、価格を安定される。

(3)買い上げ価格を保障することで、農民・地主の生産意欲を向上させる。

※※ インド政府による価格保障は、日本のかつての食糧管理制度とよく似ていて、米の安値放出は貧困対策にも選挙対策にもなるが、財政悪化の原因になる恐れがある。

西岸海洋性気候Cfb

中緯度では、東海岸に温帯冬季乾燥気候(温帯モンスーン気候)Cwと温暖湿潤気候Cfaが広く分布する。西海岸には地中海性気候Csと西岸海洋性気候Cfbが分布する。西岸海洋性気候は暖流と偏西風の影響が強く、高緯度沿岸地域にも分布する。

※アラスカ全土は寒冷な印象が強いが、太平洋岸には暖流のアラスカ海流が流れ、その上を偏西風が吹くので、アラスカ太平洋岸地域は温暖な気候Cfbである。太平洋岸の北緯57度にあるシトカ(米国アラスカ)は、最寒月平均気温が0℃であり、高緯度でも西岸海洋性気候Cfbである。

地中海性気候Cs

夏が乾季、冬が雨季である。夏の乾季は亜熱帯高圧帯におおわれるため、砂漠並みに乾燥する。

北半球のローマ(イタリア)も、南半球のケープタウン(南アフリカ)も、地中海性気候である。2点の雨温図とも、夏が乾季である。

よく間違えることだが、7月は北半球のローマは夏、南半球のケープタウンは冬なのである。地中海性気候の乾季は夏、雨季は冬である。

夏には強い太陽の日差しを受けて砂漠のような気候になる。夏の農作物は柑橘類・ぶどうのような乾燥に強いものが生育する。地中海式農業といわれる。

ケープタウンのオレンジ栽培

ケープタウンは地中海性気候で、夏が乾季である。オレンジ栽培は、夏の収穫時期が忙しい。南アフリカでは、黒人国家成立後、黒人労働者の権利が守られるようになり、オレンジの収穫時期だけの短期低賃金労働者の確保が難しくなった。このため、南アフリカの農場経営者は、隣国ボツワナ共和国からの出稼ぎ労働者を低賃金で使う傾向が強まった。

ボツワナの多数の黒人は極度の貧困であり、その黒人出稼ぎ労働者は、交通費・食費・宿代は自己負担、賃金は出来高払いという、不利な労働条件でも、大挙、南アフリカのオレンジ収穫に1か月~3か月間、働きに来る。

南アフリカの黒人労働者は、衣料・電器・自動車などの外資系企業で、賃金・労働時間・休暇など、労働条件の優れた職場で働く。

ボツワナからの出稼ぎ労働者

ボツワナはダイヤモンド生産と肉牛飼育で、少数のエリート黒人所得が高所得である。統計的には国全体が裕福になった。多数の貧しい黒人はダイヤモンドと無関係であり、しかも肉牛飼育の不可能な砂漠周辺に住む。南アフリカへの低所得者は出稼ぎ収入に頼る以外に収入はない。

南アフリカの農場経営者は、ボツワナの低所得者を低賃金で短期間だけ雇い、果実類を安く生産し、世界中に輸出している。

南アフリカの裕福な黒人が、隣国の貧しい黒人出稼ぎ労働者を搾取していることになる。かつて南アフリカのアパルトヘイト時代には、白人が独占した優越的立場を、今は一部黒人エリートが独占している。

ボツワナの黒人は貧しいが、実は南アフリカの黒人多数も仕事はあっても、低賃金で働いているのである。

温帯冬乾燥気候(温帯夏雨気候、温帯モンスーン気候)Cw

夏に雨季、冬に乾季である。地中海性気候とは逆になる。大陸東岸では夏のモンスーンによる雨が多いので、温帯モンスーン気候といわれることが多い。

温暖冬季乾燥気候(温帯夏雨気候)Cwは、日本には存在しない気候区である。世界全部のCw分布地域を一括して論じるのではなく、次の3通りに分けて考えると分かりやすい。

(1)サバナ気候Awになるはずだが、地点高度が高いために気温が低下、温帯Cwになった例。アフリカ、アンデス山麓などが該当する。

(2)温暖湿潤気候Cfaになるはずだが、夏の降水量が極端に多く、夏・冬の降水量倍率が10倍を越えるので、Cwに区分される例。香港を中心とする東アジアで見られる。

(3)冬は低温であり、本来はDwに区分されるはずだが、最寒月平均気温が-3℃よりは高温のためにCwになる。ソウル(韓国)がその例である。

プレトリア(南アフリカ)のCw

赤道が近くても高地なので、熱帯気候Awにならず、温帯Cwになる。例えば、南アフリカの首都プレトリアは高度1200mであり、高度分として、約7℃の低下がある。住み心地は快適であり、イギリス植民地時代から白人人口が集中、大統領府のある行政中心地となった。

イギリス人にとって、アフリカ植民地のうちで、ザンビアとジンバブエは熱帯気候の緯度にありながら、高度1000mを越えるので、温帯気候Cwであり、住みやすい気候であった。

ザンビアでは銅鉱の生産と輸出、ジンバブエでは葉たばこの生産と輸出で、イギリス人は高い収入を得ていた。イギリス人にとって、ザンビアとジンバブエは、アフリカの楽園であった。

ハラレ(ジンバブエ)のCw

ジンバブエがイギリスから独立してローデシアになったのが1965年だが、経済的にはイギリスの植民地状態が続いた。総選挙で完全独立したのが1980年、ジンバブエが新国名になった。1500mの高地であり、赤道が近いにもかかわらず、気候的には快適である。

1987年に就任したムガベ大統領は、1999年にコンゴにジンバブエ正規軍1万人を派遣した。派兵の名目はコンゴ内乱の収拾であったが、実はムガベ大統領がコンゴ国内に所有するダイヤモンド・コバルト鉱山を守るためであった。この派兵は大統領の個人資産を守る点では成功したが、派兵費用がかさんで、ジンバブエの国家経済は大きな打撃を受けた。

ムガベ大統領は、白人支配下にあった農場(葉たばこ)・鉱山(クロム・ニッケル・金)を強制収用し、黒人労働者の協同所有とした。黒人国家ジンバブエの財政再建をねらったものだが、貧しい黒人労働者の反政府運動をおさえる目的もあった。

ジンバブエ経済を支配した白人は、黒人老若男女に奴隷的労働を強制し、葉たばこや鉱産物の輸出で高い収入を得ていた。白人は資金調達、生産加工技術、輸出販路、輸出代金管理など、生産と貿易に関する業務を独占していた。

しかし、ムガベ大統領が国家経済の中核から白人を追放をしてからは、葉たばこや地下資源の生産流通体制が一挙に崩壊し、輸出がほとんど停止した。国家財政は破綻した。

ムガベ大統領は、労働者の収入を保障するため、ジンバブエドルを大増発した。紙幣大増発の結果、インフレーションレが激しくなり、2009年には200億ドル紙幣・500億ドル紙幣が発行された。インフレ率は200億%に達した。ジンバブエ経済の再建がさらに難しくなった。

ヒンドスタン平原(インド)のCw

ヒンドスタン平原はガンジス川の堆積平野である。肥沃な土地と恵まれた気候で、米・小麦・さとうきびなどが栽培される。インドの農業の中心地域である。

インド北部、ヒマラヤ山麓を東に流れるのがガンジス川である。ガンジス川中流のヒンドスタン平原は、米・小麦の主要産地である。ヒンドスタン平原の大部分の気候はCwはある。温帯で、冬には北東モンスーンが東シベリアからヒマラヤを越え、ヒンドスタン平原に吹く。乾燥した低温の季節風北東モンスーンである。冬は乾季で、農作物は、小麦栽培以外には適していない。

夏は、インド洋(アラビア海)からの南東モンスーンが、暑さと雨を運んで来る。ヒンドスタン平原の夏は、高温の雨季である。夏の高温多雨の気候Cwは稲作に適している。

インドの稲作の発展は、気候が適していた上に「緑の革命」が進み、稲の高収量品種が開発導入されたからである。また、日本の技術・資金援助で、化学肥料・農薬・農業機械を適切に使う栽培技術を得たことも大きな理由である。

インド北部、ヒマラヤ山麓を東に流れるのがガンジス川である。ガンジス川中流のヒンドスタン平原は、米と小麦の主要産地である。ヒンドスタン平原の大部分の気候はCwはある。冬には北東モンスーンがヒンドスタン平原に吹き、小麦以外の栽培は不可能である。

夏は、インド洋(アラビア海)からの南東モンスーンが、暑さと雨を運んで来る。ヒンドスタン平原の夏は、高温の雨季である。夏の高温多雨の気候Cwは稲作に適している。

インドの稲作の発展は気候が適していた上に「緑の革命」が進み、稲の高収量品種が開発導入された。また、日本の技術・資金援助で、化学肥料・農薬・農業機械を適切に使う栽培技術を得たからである。

インドの米生産量は2008年は約1億トン、10億人分

1960年に3460万トンで、食料不足がインド政治の最大の問題であった。一時は人口削減計画も実行された。しかし、緑の革命として、食料増産に日米の支援を受けてからは、増産が続き、2008年には9990万トンに達した。

多収量品種として改良されたハイブリッド米が普及して、増産が可能になった。そのうち、ヒンドスタン州の中心ウッタルブラデシュ州では、2007年には1178万トンが生産された。インド全体の13%を占める。

同年、インド東海岸の西ベンガル州で1472万トン、アンドラプラデシュ州で1332万トンが生産された。

インドの小麦生産量は1960年に1100万トン、2008年には8060万トンに達した。小麦栽培の中心地が、ヒンドスタン平原のウッタルプラデシュ州である。2007年には2568万トン、インド全体の33%を占める。

ヒンドスタン平原は、ガンジス川がヒマラヤの砂礫を堆積してつくった沖積平野である。米の増産がヒンドスタン平原のウッタルプラデシュ州を中心に急拡大し、インドは米の輸出国になった。インドの米の増産は、ヒンドスタン平原における「緑の革命」だけで達成したのではない。食料政策が、うまく進んだからである。

1970年前までは、インドの米・小麦商人が米・小麦を買い占めて、国内価格をつり上げ、利益をあげていた。これら商人は、インド政界に顔の利く大物であり、インド貧困層が食料不足で餓死しても、所有米を放出しなかった。インドの食料不足は、米・小麦の生産料の不足ではなく、悪徳商人による米・小麦の在庫積み増しや価格操作によるものであった。インドの米の生産量統計は実際よりも低くされたり、米が不法に隠匿されたりした。米の値上がりと不足は、悪徳商人と一部政治家の癒着そのものの結果であった。

1970年から、インドでは「公的分配システム」を制度的に構築した。国家的意志決定は「インド食料公社」、州の実務は州食料公社」が担当した。

インドの分配システム3原則とは、

(1)低所得者層に対する食料の安定・安全供給。

(2)政府・州が在庫を保持することで、在庫の積増しや放出により、価格を安定される。

(3)買い上げ価格を保障することで、農民・地主の生産意欲を向上させる。

※※ インド政府による価格保障は、日本のかつての食糧管理制度とよく似ていて、米の安値放出は貧困対策にも選挙対策にもなるが、財政悪化の原因になる恐れがある。