前々回のセンター試験問題の続きを。

2016年センター試験・地理B本試験/第6問の問4から。

問4.下の表1中の「タ」「チ」「ツ」が、電気機械器具、輸送用機械器具、窯業・土石製品のいずれかを見極める問題。

解り易い問題ではありますが、まずこの北上市あるいは周辺が、全国の中でみてどの程度の規模の工業地域なのかというのを確認することろから。

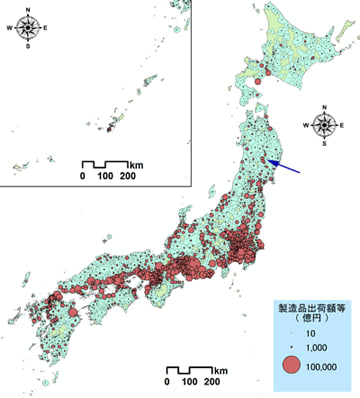

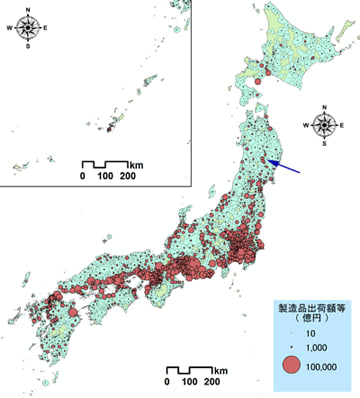

マップ050

マップ050は、2010年における全国の市町村(東京23区は統合して1つの都市と見なした)の製造品出荷額等を示したもの。

※データは工業統計調査により、従業者数が100人未満および製造品出荷額等が秘匿されている市町村は除いている。なお、「~等」とは製造品出荷額のほかに修理・加工費などを含んでいるということ。

北上市は青色矢印で指したところ。全国的スケールで見ると小さな規模に見えますが、東北地方のなか、とくに内陸にあってこの40年くらいの間に急速に工業化が進んだ地域です。

なお、マップ050は大都市圏の様子がわかりづらいので、東海道周辺を拡大した地図(マップ051)も用意しました。

マップ051

表1の1960年は、北上市だけでなく、いわゆる太平洋ベルトを除く地方のほとんどの地域では目立った工業化が起きていない段階です。もちろん工業が立地しないわけではありませんが、主となるのはその地域で消費されるものや原材料が近くで産出するものなど。たとえば1位の木材・木製品などはその典型で、周辺の森林で材木が生産される一方、家屋の建築材料などとして地域内で需要がある、というふうに見ることができます。3位の「タ」も似たような性格の部門と考えることができますから、3つの選択肢のなかで言うと「窯業・土石製品」ということに。

その後、オイルショックを経て、とくに電気機械など組立工程のウエイトが高い(労働力を多く要する)産業部門の会社は、生産コスト縮小のために賃金水準の低い地方へ工場進出を始めます。また北上市は1977年に東北自動車道が開通して首都圏との間の交通の便が向上したことなどから、工場が新規に立地し始めました。もちろん、行政が工業団地の造成など基盤整備や、企業誘致活動、支援策の設定などに努めたことにも留意が必要です(こういう面は地理の授業ではあまり触れられないですけれど)。

表1の、のこりの「チ」と「ツ」は、電気機械器具※または輸送用機械器具(分類が1985年のものということに注意)ですが、全国で見るとこの二つの産業は1970年代を通じてともに製造品出荷額等の約10%を占めていました。それが1980年代の前半に大きく伸びて、ともに15%くらいの構成割合となり、さらに輸送用機械器具は2010年には19%弱となっています。

※現在の産業中分類の「電子部品・デバイス・電子回路製造業」「電気機械器具製造業」「情報通信機械器具製造業」を合わせたものにほぼ相当。

でもって、電気機械器具ってどんなもの?という疑問もあるでしょうが、極めて大雑把に言うと、我々が普段使う電気で動かすものとか電球だとかというのはだいたいコレに入ります。エレベーターとかエスカレーターは一般機械器具に分類されます。

一方の輸送用機械器具は、自動車(二輪含む)、自転車、鉄道車両、航空機、船舶などの完成品や部品・付属品の製造ですね。船舶は修理も含みます。では、北上市に立地する輸送用機械器具製造業は何なのかというと、基本的に船舶は沿海に限られますし、航空機や鉄道車両は生産量が大きくなく立地は限定的でしょうから、ほぼ自動車と考えて良いでしょう。

ただし、自動車産業は、トヨタ(愛知県)や日産(神奈川県)など大手メーカーごとに完成車製造工場を中心に部品製造の工場が子会社・孫請け会社の形で多数集まって展開するのが一般的でした(マップ052参照)。1990年代からそれまで自動車産業の立地があまり見られなかった九州への工場進出が進んで、九州がカーアイランドとも呼ばれるようになったというのは地理で習うところですね。

このように考えると、表1にて1985年の時点で1位となっている「チ」は電気機械器具、あとから立地して2010年には2位になっている「ツ」が輸送用機械器具と判断できるでしょう。北上市には(株)アイメタルテクノロジーといういすゞ自動車系の鋳造技術でエンジン部品などを製造する会社が工場を設置しています。なお、南に隣接している金ケ崎町にはトヨタの岩手工場があります。

よって、正解は④ということに。

マップ052 : 輸送用機械器具製造業の立地分布

※ データはマップ050、051と同じ。以下のマップも同様。ただし郡部(町村)は分類別データがありません。

豊田市への集積は圧倒的に大きさです。その他、愛知県、静岡県、神奈川県や北関東への集積の大きさがわかります。なお、広島県はマツダが中心で、ほかに岡山県などにも自動車工場はありますが、瀬戸内海沿岸や長崎などの場合は造船を含みますから注意を。九州北部は前述の通り自動車産業が立地しています。

それから、前述した金ケ崎町にあるトヨタの工場の件ですが、この統計では郡部のデータが無いため、地図には表示されていません。

マップ053 : 電気機械器具製造業の立地分布

新しい産業分類による「電気機械器具」です。関東から東海道、阪神地域への集積量が圧倒的です。

マップ054 : 電子部品・デバイス・電子回路製造業の立地分布

半導体素子や集積回路はコレに含まれます。九州地方や東北地方にもある程度の立地があることがわかります。九州の「シリコンアイランド」という呼称も、地理の授業では今でも(「カーアイランド」は教えずとも)よく紹介されるようです。

マップ055 : 情報通信機械器具製造業の立地分布

テレビ、パソコン、プリンタやハードディスクなどの完成品はコレに含まれます。前出の産業に比べると、立地がずいぶん限定的ですね。

ということで、予定していたより長々と書いてしまいましたので、今回はこの1問だけで終わりにします。

2016年センター試験・地理B本試験/第6問の問4から。

問4.下の表1中の「タ」「チ」「ツ」が、電気機械器具、輸送用機械器具、窯業・土石製品のいずれかを見極める問題。

解り易い問題ではありますが、まずこの北上市あるいは周辺が、全国の中でみてどの程度の規模の工業地域なのかというのを確認することろから。

マップ050

マップ050は、2010年における全国の市町村(東京23区は統合して1つの都市と見なした)の製造品出荷額等を示したもの。

※データは工業統計調査により、従業者数が100人未満および製造品出荷額等が秘匿されている市町村は除いている。なお、「~等」とは製造品出荷額のほかに修理・加工費などを含んでいるということ。

北上市は青色矢印で指したところ。全国的スケールで見ると小さな規模に見えますが、東北地方のなか、とくに内陸にあってこの40年くらいの間に急速に工業化が進んだ地域です。

なお、マップ050は大都市圏の様子がわかりづらいので、東海道周辺を拡大した地図(マップ051)も用意しました。

マップ051

表1の1960年は、北上市だけでなく、いわゆる太平洋ベルトを除く地方のほとんどの地域では目立った工業化が起きていない段階です。もちろん工業が立地しないわけではありませんが、主となるのはその地域で消費されるものや原材料が近くで産出するものなど。たとえば1位の木材・木製品などはその典型で、周辺の森林で材木が生産される一方、家屋の建築材料などとして地域内で需要がある、というふうに見ることができます。3位の「タ」も似たような性格の部門と考えることができますから、3つの選択肢のなかで言うと「窯業・土石製品」ということに。

その後、オイルショックを経て、とくに電気機械など組立工程のウエイトが高い(労働力を多く要する)産業部門の会社は、生産コスト縮小のために賃金水準の低い地方へ工場進出を始めます。また北上市は1977年に東北自動車道が開通して首都圏との間の交通の便が向上したことなどから、工場が新規に立地し始めました。もちろん、行政が工業団地の造成など基盤整備や、企業誘致活動、支援策の設定などに努めたことにも留意が必要です(こういう面は地理の授業ではあまり触れられないですけれど)。

表1の、のこりの「チ」と「ツ」は、電気機械器具※または輸送用機械器具(分類が1985年のものということに注意)ですが、全国で見るとこの二つの産業は1970年代を通じてともに製造品出荷額等の約10%を占めていました。それが1980年代の前半に大きく伸びて、ともに15%くらいの構成割合となり、さらに輸送用機械器具は2010年には19%弱となっています。

※現在の産業中分類の「電子部品・デバイス・電子回路製造業」「電気機械器具製造業」「情報通信機械器具製造業」を合わせたものにほぼ相当。

でもって、電気機械器具ってどんなもの?という疑問もあるでしょうが、極めて大雑把に言うと、我々が普段使う電気で動かすものとか電球だとかというのはだいたいコレに入ります。エレベーターとかエスカレーターは一般機械器具に分類されます。

一方の輸送用機械器具は、自動車(二輪含む)、自転車、鉄道車両、航空機、船舶などの完成品や部品・付属品の製造ですね。船舶は修理も含みます。では、北上市に立地する輸送用機械器具製造業は何なのかというと、基本的に船舶は沿海に限られますし、航空機や鉄道車両は生産量が大きくなく立地は限定的でしょうから、ほぼ自動車と考えて良いでしょう。

ただし、自動車産業は、トヨタ(愛知県)や日産(神奈川県)など大手メーカーごとに完成車製造工場を中心に部品製造の工場が子会社・孫請け会社の形で多数集まって展開するのが一般的でした(マップ052参照)。1990年代からそれまで自動車産業の立地があまり見られなかった九州への工場進出が進んで、九州がカーアイランドとも呼ばれるようになったというのは地理で習うところですね。

このように考えると、表1にて1985年の時点で1位となっている「チ」は電気機械器具、あとから立地して2010年には2位になっている「ツ」が輸送用機械器具と判断できるでしょう。北上市には(株)アイメタルテクノロジーといういすゞ自動車系の鋳造技術でエンジン部品などを製造する会社が工場を設置しています。なお、南に隣接している金ケ崎町にはトヨタの岩手工場があります。

よって、正解は④ということに。

マップ052 : 輸送用機械器具製造業の立地分布

※ データはマップ050、051と同じ。以下のマップも同様。ただし郡部(町村)は分類別データがありません。

豊田市への集積は圧倒的に大きさです。その他、愛知県、静岡県、神奈川県や北関東への集積の大きさがわかります。なお、広島県はマツダが中心で、ほかに岡山県などにも自動車工場はありますが、瀬戸内海沿岸や長崎などの場合は造船を含みますから注意を。九州北部は前述の通り自動車産業が立地しています。

それから、前述した金ケ崎町にあるトヨタの工場の件ですが、この統計では郡部のデータが無いため、地図には表示されていません。

マップ053 : 電気機械器具製造業の立地分布

新しい産業分類による「電気機械器具」です。関東から東海道、阪神地域への集積量が圧倒的です。

マップ054 : 電子部品・デバイス・電子回路製造業の立地分布

半導体素子や集積回路はコレに含まれます。九州地方や東北地方にもある程度の立地があることがわかります。九州の「シリコンアイランド」という呼称も、地理の授業では今でも(「カーアイランド」は教えずとも)よく紹介されるようです。

マップ055 : 情報通信機械器具製造業の立地分布

テレビ、パソコン、プリンタやハードディスクなどの完成品はコレに含まれます。前出の産業に比べると、立地がずいぶん限定的ですね。

ということで、予定していたより長々と書いてしまいましたので、今回はこの1問だけで終わりにします。