つぎの文章は、竹田青嗣・著『現代思想の冒険』の第2章「現代思想の冒険」の1「ふたつの源流─ソシュール言語学から構造主義、記号論へ」からの引用で、ソシュール言語学の概要である。

なぜ、そうしたかというと、客観的な事物の秩序(実在の秩序)がまず存在し、それを言葉が呼び当てている、と素朴に信じている人が多いということである(そう思うのがあたりまえだろうけど)。しかし、実際は、人間の言語行為が、網の目のように絶えずこの秩序を作り上げ、かつ絶えずそれを編み変えていく、ということを説明するためである。

引用する際、ルビは[ ]に入れ、強調点はボールドに変えてある。

すでに見て来たように、現在の日本のポスト・モダン状況は、フランスの現代思想の流れからその基本的な養分を汲んでいる。そしてこのフランスの現代思想の展開にとって、もっとも重要な意味を持つ思想家をぶたり挙げるとすれば、おそらくスイスの言語学者ソシュールと、生成の哲学を説いたニーチェということになるだろう。

このふたりの思想家の業績は、たとえば、デカルト─カント─ヘーゲル─マルクスと辿った近代哲学(思想)の“主流”からは全く独立したかたちで立っており、ヘーゲル=マルクス主義へのアンチ・テーゼとして現われたフランス現代思想(構造主義、ポスト・構造主義)の源泉をなしているからである。

まずわたしたちは、ソシュールの言語学の基本の考え方と、ついでそれがどういうかたちで現代思想に影響を及ぼしたかを考えてみよう。

ソシュールの言語思想の特質を見るためには、彼が立てた言語に関する三つの枠組に注目するのが分り易い。この三つの枠組によってソシュールは従来の言語学の方法を、全く新しく書き換えてしまったからである。

(1) シニフィアン(記号表現)─シニフィエ(記号内容)

(2) ラング(言語規則)―パロール(個々の発語)

(3) 共時態─通時態

まず(1)の問題を見よう。ソシュールによれば言語記号(シーニュ)は、〈シニフィアン/シニフィエ〉というふたつの側面をもつ。たとえば「馬」というシーニュは、「UMA」という音声像(シニフィアン)と、その意味(概念)としての馬(=シニフィエ)という、コインの両面のような契機を持っている。

ところでこの分割によって明らかになるのは、このふたつの側面の結びつきは、ある国語[ラング]の体系の中ですでに決まっているという点では必然的なのだが、しかしもとをただせば、たまたま「馬」が「UMA」と呼ばれるようになったという意味で、本質的には恣意的であるということだ。

この「言語の恣意性」という考えをもうすこしひきのばすと、もうひとつの問題が出てくる。

日本語の「ウマ」は、英語では「ホース」と呼ぶように、音の像は「馬」の概念と必然的に結びついているわけではない。これは、〈シニフィアン〉→〈シニフィエ〉という、いわばたて系列の恣意性である。

だがもっと重要なのは、たとえば、犬─野犬─山犬─狼といった、語の横系列の恣意性がここから出てくる点だ。たとえば『ソシュールの思想』という優れたソシュール研究の著者である丸山圭三郎は、これを箱と風船のわかりやすい比喩で説明している。

いま図1のように、犬─野犬─山犬─狼という言語の横系列(範列)があり、それぞれの語(シニフィアン)は、それに対応した概念を持っている。ところが、言葉は時代や場所で変化してゆくから、図2では山犬[ヤマイヌ]という語が死んで消えたと考えよう。すると常識的には、山犬[ヤマイヌ]という語で表わされていた概念が消えてしまうように思えるが、実際は図3のように野犬や狼という語の概念(シニフィエ)が拡がって、消えた領域をカバーすることになるのである。

こういった言語の恣意性ということからは、次のような重要な観点をわたしたちにもたらす。それはつまり、言葉というものは、すでに客観的に存在する事物の秩序に、わたしたちが記号によって名前をつけていったものではなく、むしろ、事物の秩序とは、人間が言葉によって編み上げたものにほかならない、という見方である。

丸山圭三郎は、この見方こそソシュール言語学のもっとも重要な核心であり、これによってそれまでの言語学(言葉は客観的な事物の秩序に名前=記号を与えたものだとする「言語名称観[ノマンクラチュール]」)の見方が、根本的にひっくり返されることになったこと、さらにそれだけでなく、この見方は、ヨーロッパの哲学や認識論を通底していた「実在論」の発想を打ち砕き、「関係論」という新しいパラダイムを導き入れる重要な転回点になったことを指摘している。

だがこの点についてはのちに触れるとして、もうすこし進もう。

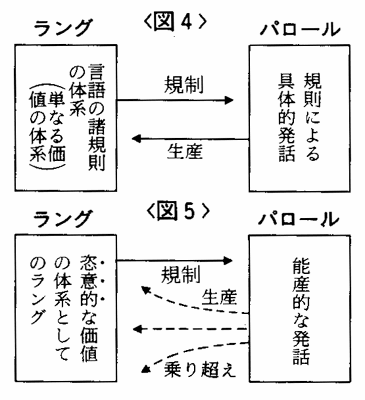

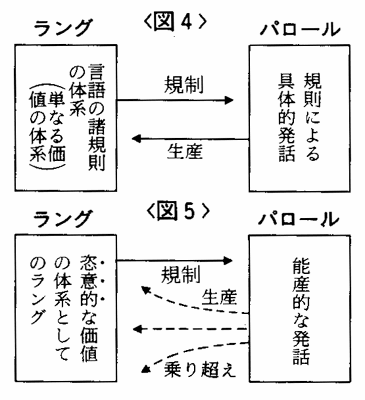

(2)の分割は、〈ラング/パロール〉というものだが、ラングは、言語の諸規則(単語の意味、文法、その用法のきまり)を意味し、パロールは、それに従って行なわれる具体的な発話行為を指している。

この分割は、一見わたしたちの常識的な考え方によく重なり合うものだ。誰もひとつの言語を習得するとき、その国の国語[ラング]の規則を身につけ、それに従ってしゃべることによって相手に意味が通じるようになるわけだから。

しかし、ここで肝要なのは、この分割によって逆に、ラング/パロールの関係がそういう静的な対応関係に決して納まり切らないことがはっきりしてきたという点である。

図4においてラングとパロールは静的な対応関係を保っている。しかし、実際には人間の個々の発語は、言語の規則の体系としてのラングをつねにはみ出すような仕方で存在する。その端的な例は詩的言語であり、ここでは意識的に一般的な言語規則からズレるような用法が使われることによって、新しい表現がもたらされるということが起る。

つまり、現実としては、個々のパロールの実践は、ラングの体系を乗り超え、それを作り換えてゆく源泉となっているのである(図5)。ラングが単に規則的な差異の体系ではなく、「恣意的な差異の体系」と言われるのはそのためだ。

さて、もうひとつの(3)〈共時態〉─〈通時態〉という分割がある。これは基本的には、言語がいま見たように、つねに差異の一般的な規則を乗り超えてゆくような性質(言語の恣意性)を持っているところから必然的に現われたものだ。

言語はこの性質によって、ラングの体系を時間によっても空間によっても変化させる。すると、言語を差異の形式的体系として捉えようとするなら、ある特定の時の、特定の地域(たとえば東京と大阪では語彙も用法も違っている)の中だけでの体系性を想定しないと、そもそもラングの体系性ということが成立しない。そのため、ソシュールは、言語を記号の差異的体系として把握しようとする限り、その通時的な(歴史的)変化の研究と、共時的な(その時、その空間)体系性の研究は、はっきり分け隔てられなければならないと考えたのである。

ところで、このようなソシュール言語学の最も重要な核心は何だろうか。

まずそれは、わたしたちは知らず知らずのうちに言葉というものを、事物の客観的な秩序を正しく写すための道具だと考えているが、じつはその認識の道具としての言葉が非常に謎めいた性格を持っているということに着目させた点である。

さしあたり明らかになったのは、まず客観的な事物の秩序(実在の秩序)があり、それを言葉が呼び当てるのでなく、むしろ人間の言語行為が、いわば網の目のように絶えずこの秩序を作り上げており、しかもまだ絶えずそれを編み変えていくのだということである。この見方は、すでにすこし触れたように、人間は事物の「実在」に対して言葉を介してむきあっているのではなく、むしろ言葉は、人間が事物に対して取っている実践的な「関係」を表現しているのだという新しい観点を導くことになったのである。

ソシュールの言語学が切り拓いたこの発想は、従来の言葉と認識の関係に対する見方を大きく揺がし、やがて、ヤコブソンやトルベッコイなどの、ソシュールの形式化による言語分析を承いだ言語学者たちを経て、ふたつの大きな現代思想上の文脈を形づくることになった。

なぜ、そうしたかというと、客観的な事物の秩序(実在の秩序)がまず存在し、それを言葉が呼び当てている、と素朴に信じている人が多いということである(そう思うのがあたりまえだろうけど)。しかし、実際は、人間の言語行為が、網の目のように絶えずこの秩序を作り上げ、かつ絶えずそれを編み変えていく、ということを説明するためである。

引用する際、ルビは[ ]に入れ、強調点はボールドに変えてある。

すでに見て来たように、現在の日本のポスト・モダン状況は、フランスの現代思想の流れからその基本的な養分を汲んでいる。そしてこのフランスの現代思想の展開にとって、もっとも重要な意味を持つ思想家をぶたり挙げるとすれば、おそらくスイスの言語学者ソシュールと、生成の哲学を説いたニーチェということになるだろう。

このふたりの思想家の業績は、たとえば、デカルト─カント─ヘーゲル─マルクスと辿った近代哲学(思想)の“主流”からは全く独立したかたちで立っており、ヘーゲル=マルクス主義へのアンチ・テーゼとして現われたフランス現代思想(構造主義、ポスト・構造主義)の源泉をなしているからである。

まずわたしたちは、ソシュールの言語学の基本の考え方と、ついでそれがどういうかたちで現代思想に影響を及ぼしたかを考えてみよう。

ソシュールの言語思想の特質を見るためには、彼が立てた言語に関する三つの枠組に注目するのが分り易い。この三つの枠組によってソシュールは従来の言語学の方法を、全く新しく書き換えてしまったからである。

(1) シニフィアン(記号表現)─シニフィエ(記号内容)

(2) ラング(言語規則)―パロール(個々の発語)

(3) 共時態─通時態

まず(1)の問題を見よう。ソシュールによれば言語記号(シーニュ)は、〈シニフィアン/シニフィエ〉というふたつの側面をもつ。たとえば「馬」というシーニュは、「UMA」という音声像(シニフィアン)と、その意味(概念)としての馬(=シニフィエ)という、コインの両面のような契機を持っている。

ところでこの分割によって明らかになるのは、このふたつの側面の結びつきは、ある国語[ラング]の体系の中ですでに決まっているという点では必然的なのだが、しかしもとをただせば、たまたま「馬」が「UMA」と呼ばれるようになったという意味で、本質的には恣意的であるということだ。

この「言語の恣意性」という考えをもうすこしひきのばすと、もうひとつの問題が出てくる。

日本語の「ウマ」は、英語では「ホース」と呼ぶように、音の像は「馬」の概念と必然的に結びついているわけではない。これは、〈シニフィアン〉→〈シニフィエ〉という、いわばたて系列の恣意性である。

だがもっと重要なのは、たとえば、犬─野犬─山犬─狼といった、語の横系列の恣意性がここから出てくる点だ。たとえば『ソシュールの思想』という優れたソシュール研究の著者である丸山圭三郎は、これを箱と風船のわかりやすい比喩で説明している。

いま図1のように、犬─野犬─山犬─狼という言語の横系列(範列)があり、それぞれの語(シニフィアン)は、それに対応した概念を持っている。ところが、言葉は時代や場所で変化してゆくから、図2では山犬[ヤマイヌ]という語が死んで消えたと考えよう。すると常識的には、山犬[ヤマイヌ]という語で表わされていた概念が消えてしまうように思えるが、実際は図3のように野犬や狼という語の概念(シニフィエ)が拡がって、消えた領域をカバーすることになるのである。

こういった言語の恣意性ということからは、次のような重要な観点をわたしたちにもたらす。それはつまり、言葉というものは、すでに客観的に存在する事物の秩序に、わたしたちが記号によって名前をつけていったものではなく、むしろ、事物の秩序とは、人間が言葉によって編み上げたものにほかならない、という見方である。

丸山圭三郎は、この見方こそソシュール言語学のもっとも重要な核心であり、これによってそれまでの言語学(言葉は客観的な事物の秩序に名前=記号を与えたものだとする「言語名称観[ノマンクラチュール]」)の見方が、根本的にひっくり返されることになったこと、さらにそれだけでなく、この見方は、ヨーロッパの哲学や認識論を通底していた「実在論」の発想を打ち砕き、「関係論」という新しいパラダイムを導き入れる重要な転回点になったことを指摘している。

だがこの点についてはのちに触れるとして、もうすこし進もう。

(2)の分割は、〈ラング/パロール〉というものだが、ラングは、言語の諸規則(単語の意味、文法、その用法のきまり)を意味し、パロールは、それに従って行なわれる具体的な発話行為を指している。

この分割は、一見わたしたちの常識的な考え方によく重なり合うものだ。誰もひとつの言語を習得するとき、その国の国語[ラング]の規則を身につけ、それに従ってしゃべることによって相手に意味が通じるようになるわけだから。

しかし、ここで肝要なのは、この分割によって逆に、ラング/パロールの関係がそういう静的な対応関係に決して納まり切らないことがはっきりしてきたという点である。

図4においてラングとパロールは静的な対応関係を保っている。しかし、実際には人間の個々の発語は、言語の規則の体系としてのラングをつねにはみ出すような仕方で存在する。その端的な例は詩的言語であり、ここでは意識的に一般的な言語規則からズレるような用法が使われることによって、新しい表現がもたらされるということが起る。

つまり、現実としては、個々のパロールの実践は、ラングの体系を乗り超え、それを作り換えてゆく源泉となっているのである(図5)。ラングが単に規則的な差異の体系ではなく、「恣意的な差異の体系」と言われるのはそのためだ。

さて、もうひとつの(3)〈共時態〉─〈通時態〉という分割がある。これは基本的には、言語がいま見たように、つねに差異の一般的な規則を乗り超えてゆくような性質(言語の恣意性)を持っているところから必然的に現われたものだ。

言語はこの性質によって、ラングの体系を時間によっても空間によっても変化させる。すると、言語を差異の形式的体系として捉えようとするなら、ある特定の時の、特定の地域(たとえば東京と大阪では語彙も用法も違っている)の中だけでの体系性を想定しないと、そもそもラングの体系性ということが成立しない。そのため、ソシュールは、言語を記号の差異的体系として把握しようとする限り、その通時的な(歴史的)変化の研究と、共時的な(その時、その空間)体系性の研究は、はっきり分け隔てられなければならないと考えたのである。

ところで、このようなソシュール言語学の最も重要な核心は何だろうか。

まずそれは、わたしたちは知らず知らずのうちに言葉というものを、事物の客観的な秩序を正しく写すための道具だと考えているが、じつはその認識の道具としての言葉が非常に謎めいた性格を持っているということに着目させた点である。

さしあたり明らかになったのは、まず客観的な事物の秩序(実在の秩序)があり、それを言葉が呼び当てるのでなく、むしろ人間の言語行為が、いわば網の目のように絶えずこの秩序を作り上げており、しかもまだ絶えずそれを編み変えていくのだということである。この見方は、すでにすこし触れたように、人間は事物の「実在」に対して言葉を介してむきあっているのではなく、むしろ言葉は、人間が事物に対して取っている実践的な「関係」を表現しているのだという新しい観点を導くことになったのである。

ソシュールの言語学が切り拓いたこの発想は、従来の言葉と認識の関係に対する見方を大きく揺がし、やがて、ヤコブソンやトルベッコイなどの、ソシュールの形式化による言語分析を承いだ言語学者たちを経て、ふたつの大きな現代思想上の文脈を形づくることになった。