10-12月期のマイナス成長を悪天候のせいにできないことは当然でも、なぜ、そうなったかは、もう少し詳しく見る必要があるだろう。「緊縮財政のため」と正直に言えない当局は、天気のせいにしかできないのだから、放っておくとして、それだけで済ますのは、惜しい気がする。どうすべきだったのか、反省してみる必要があるのではないか。

………

景気は、追加的な需要に強く左右される。これは、景気変動の原動力である設備投資は、需要リスク次第だからだ。目先の売上げほど、大きく期待を動かすものはなく、金融緩和や法人減税に大した力はない。収益性で動くように見えるのは、それが需要の緊緩と密接に関係するからである。教科書的な説明は、知っておくべきだが、現実は違うことも心得ておかねばなるまい。

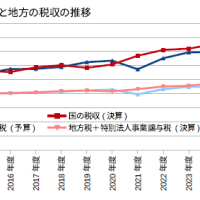

この観点から経済運営を眺めれば、公的固定資本形成、すなわち、公共事業が2四半期連続で減っているのは痛い。政府最終消費を加えても、じりじり後退している。政府部門は、成長に参加せず、ブレーキになっているわけで、消費増税後の後遺症克服とか、デフレ脱却とかの意思をまったく感じさせない。

他方、民間住宅は、2015年の成長を下支えしてきたが、ついに10-12月期は減少に転じた。下支えは、金融緩和の効果と言うより、相続税対策の意味合いが濃く、いずれ剥落するのは目に見えていた。これを読み、テコ入れしておくなり、財政で補うなりの発想が必要だった。経済運営では、政府部門や民間住宅といった、コントロールしやすい分野を安定させることが重要だ。

もう一つの重要ファクターは輸出である。輸出金額は、2015年になってから低下傾向にあり、実質でも、秋に盛り返しはあったものの、再び落ちてきている。要するに、輸出には頼れない状況である。それゆえ、財政を揺るかせにはできないと考えなければならないのに、締められるだけ締めるという単調なことをするから、成長を失うのである。

米国がゼロ金利から脱すれば、株安円高のリスクがあることは明らかで、それは本コラムでさえ指摘していた。これを見据え、5兆円程度の補正予算にしておけば、今になって慌てることはなかったはずだ。結局、ストップ&ゴーの財政出動となり、かえって財政も傷めてしまうだろう。こうした経済運営の無能さがデフレと巨額の財政赤字が共存するという奇観の理由になっている。

………

さて、1月の経済指標がオープンになり、一般的な評価は、低迷が続いているというものであろう。正直、筆者は、日本経済の体たらくぶりを指摘することに飽きあきしている。そこで、今回は敢えて希望の芽を探すつもりで書くことにした。1月の指標はフレが大きく、見通しがたいところもあるので、気楽に読んでもらえたらと思う。

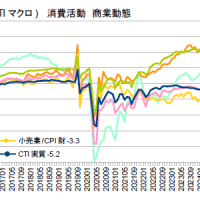

まず、家計調査だ。二人以上世帯の消費支出(除く住居等)は、季節調整済指数で前月比-0.2と、相変わらずの低調ぶりだったが、勤労者世帯の実質実収入と消費支出は、2か月連続の上昇になっており、底入れを感じさせる。また、改定によって消費性向は低めとなり、潜在力もある。むろん、水準は低く、1-3月期の消費が前期比プラスになるかさえ微妙だが、良い兆候はあると言えよう。

その背景には、雇用の堅調さがある。労働力調査の就業者の増加は驚きで、季節調整値の前月比で61万人、原数値の前年同月比で90万人もある。さすがにフレが大きく、一時的と思われるが、毎月勤労統計でも、常用雇用は着実に伸びて来ている。そうした中、秋以降、停滞していた現金給与総額が1月に前月比+0.3と水準を上げたことは明るい知らせだ。実質賃金は、物価の低下で上乗せされ、+0.5まで伸びている。

他方、鉱工業指数は、生産、出荷とも、春節の影響で高い伸びになったが、2,3月の見通しと均せば、不安定ながら横バイ圏の動きと評せよう。10,11,12月と低下が続いてたことを思えば、マシである。もし、5兆円の補正予算を用意していたとしたら、10-12月期の後退の後、1-3月期に底を打ったところでの実施になったから、効果的なタイミングだったろう。ひたすらな緊縮財政は、こういうチャンスを逃しているわけである。

(図)

………

日本の経済運営の特徴は、「スキあらば緊縮」で、成長の好循環へ向かうチャンスを、ことごとく潰して来ている。財政、住宅、輸出といった追加的需要の安定を図るどころか、不安定要因ですらある。しかも、退くことばかり考えるから、毎年、補正予算を組むことになるのに、その時限りのバラマキばかりが選ばれる。結局、無闇な緊縮財政こそが、財政赤字を積み上げ、ムダ使いを助長している。一気の消費増税という大失敗だけでなく、この半年ばかりの対応のような小失敗も、繰り返されているのである。

(今日の日経)

再生への戦い、復興日本の映し絵。

※日本の子どもの貧困問題は、本当に知られていなくてね。色々な意見があるだろうが、NPOキッズドアの渡辺由美子さんの言われることは、的を射ていると思うよ。

………

景気は、追加的な需要に強く左右される。これは、景気変動の原動力である設備投資は、需要リスク次第だからだ。目先の売上げほど、大きく期待を動かすものはなく、金融緩和や法人減税に大した力はない。収益性で動くように見えるのは、それが需要の緊緩と密接に関係するからである。教科書的な説明は、知っておくべきだが、現実は違うことも心得ておかねばなるまい。

この観点から経済運営を眺めれば、公的固定資本形成、すなわち、公共事業が2四半期連続で減っているのは痛い。政府最終消費を加えても、じりじり後退している。政府部門は、成長に参加せず、ブレーキになっているわけで、消費増税後の後遺症克服とか、デフレ脱却とかの意思をまったく感じさせない。

他方、民間住宅は、2015年の成長を下支えしてきたが、ついに10-12月期は減少に転じた。下支えは、金融緩和の効果と言うより、相続税対策の意味合いが濃く、いずれ剥落するのは目に見えていた。これを読み、テコ入れしておくなり、財政で補うなりの発想が必要だった。経済運営では、政府部門や民間住宅といった、コントロールしやすい分野を安定させることが重要だ。

もう一つの重要ファクターは輸出である。輸出金額は、2015年になってから低下傾向にあり、実質でも、秋に盛り返しはあったものの、再び落ちてきている。要するに、輸出には頼れない状況である。それゆえ、財政を揺るかせにはできないと考えなければならないのに、締められるだけ締めるという単調なことをするから、成長を失うのである。

米国がゼロ金利から脱すれば、株安円高のリスクがあることは明らかで、それは本コラムでさえ指摘していた。これを見据え、5兆円程度の補正予算にしておけば、今になって慌てることはなかったはずだ。結局、ストップ&ゴーの財政出動となり、かえって財政も傷めてしまうだろう。こうした経済運営の無能さがデフレと巨額の財政赤字が共存するという奇観の理由になっている。

………

さて、1月の経済指標がオープンになり、一般的な評価は、低迷が続いているというものであろう。正直、筆者は、日本経済の体たらくぶりを指摘することに飽きあきしている。そこで、今回は敢えて希望の芽を探すつもりで書くことにした。1月の指標はフレが大きく、見通しがたいところもあるので、気楽に読んでもらえたらと思う。

まず、家計調査だ。二人以上世帯の消費支出(除く住居等)は、季節調整済指数で前月比-0.2と、相変わらずの低調ぶりだったが、勤労者世帯の実質実収入と消費支出は、2か月連続の上昇になっており、底入れを感じさせる。また、改定によって消費性向は低めとなり、潜在力もある。むろん、水準は低く、1-3月期の消費が前期比プラスになるかさえ微妙だが、良い兆候はあると言えよう。

その背景には、雇用の堅調さがある。労働力調査の就業者の増加は驚きで、季節調整値の前月比で61万人、原数値の前年同月比で90万人もある。さすがにフレが大きく、一時的と思われるが、毎月勤労統計でも、常用雇用は着実に伸びて来ている。そうした中、秋以降、停滞していた現金給与総額が1月に前月比+0.3と水準を上げたことは明るい知らせだ。実質賃金は、物価の低下で上乗せされ、+0.5まで伸びている。

他方、鉱工業指数は、生産、出荷とも、春節の影響で高い伸びになったが、2,3月の見通しと均せば、不安定ながら横バイ圏の動きと評せよう。10,11,12月と低下が続いてたことを思えば、マシである。もし、5兆円の補正予算を用意していたとしたら、10-12月期の後退の後、1-3月期に底を打ったところでの実施になったから、効果的なタイミングだったろう。ひたすらな緊縮財政は、こういうチャンスを逃しているわけである。

(図)

………

日本の経済運営の特徴は、「スキあらば緊縮」で、成長の好循環へ向かうチャンスを、ことごとく潰して来ている。財政、住宅、輸出といった追加的需要の安定を図るどころか、不安定要因ですらある。しかも、退くことばかり考えるから、毎年、補正予算を組むことになるのに、その時限りのバラマキばかりが選ばれる。結局、無闇な緊縮財政こそが、財政赤字を積み上げ、ムダ使いを助長している。一気の消費増税という大失敗だけでなく、この半年ばかりの対応のような小失敗も、繰り返されているのである。

(今日の日経)

再生への戦い、復興日本の映し絵。

※日本の子どもの貧困問題は、本当に知られていなくてね。色々な意見があるだろうが、NPOキッズドアの渡辺由美子さんの言われることは、的を射ていると思うよ。

「日本人にとって、子どもは、犬猫以下だから」

これは痛烈ですね…。なんとも言えない、強烈な現実…

無理して好材料を探そうという姿勢が、好きではないですし、そういう姿勢は現政権・現政府の見なし方を肯定する結果になる、そう利用されると危惧しています。御用学者のような見なし方に近いものがあります。

確かに足りない、できていないとおしゃっておられますが。

現政権や現政府の人間は、御用学者の都合の良いところをパッチワークでつなげて自身らの手法を肯定するからです。

無理に探さなくても、大筋として「悪いものは悪い」とはっきりした方がすっきりとすると思うのですが。

御用学者の正当性なんて二の次です、都合の良いことを言ってくれれば利用する、なければ捨てる、ただそれだけです。

部分的肯定化をしていますと、利用されますよ。