[文言不備部分改訂加筆 17.50]

この三月、これまで抜粋コピーで済ませていた「資料」を、国会図書館から全コピーで取り寄せることにしました。

とりあえず、「古井家」「箱木家」「豊田家」「高木家」の「修理工事報告書」です。

全コピーとなると、著作権の関係で、いろいろと手続きが必要で、結局手許に入るまで、約一ヶ月かかりました。

その間にあった「余談」は、いずれ紹介します。

先回、奈良・橿原市(かしはら・し)今井町の「高木家」の架構をあらためて紹介しました。

その架構図は、「日本の民家6:町家Ⅱ」から転載・編集したものですが、元図は「重要文化財 高木家住宅修理工事報告書」(奈良県文化財保存事務所刊)にあります。

総二階建ての「高木家」の架構が、「通し柱」を「差鴨居」で結ぶ方法を主にしていること、その「柱と差鴨居の仕口」が「竿シャチ継ぎ」であることを書きました。

そして、「報告書」には、この「差鴨居と柱の仕口:竿シャチ継ぎ」の詳細が、寸法入りで載っています。

そこで、今回は、それを紹介させていただきます。

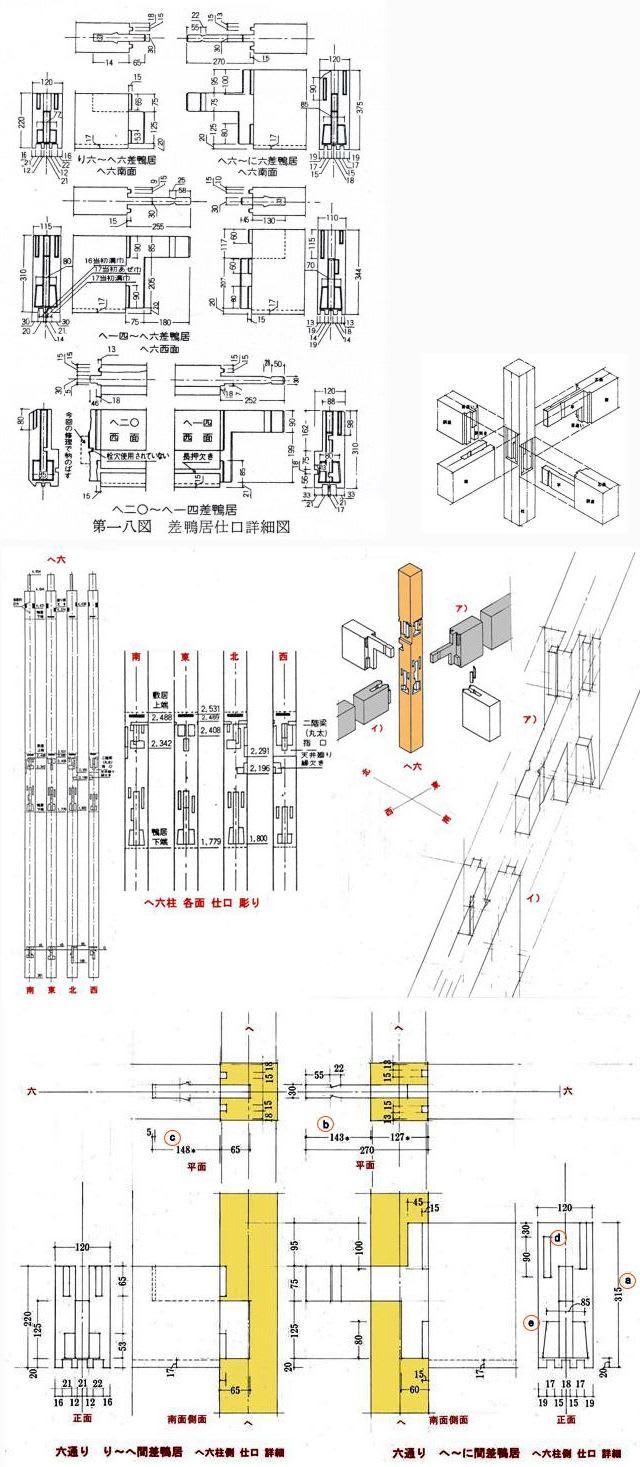

上の図の一段目の左側は、「報告書」所載の「仕口詳細図」ですが、これは「へ」通りの「六通り」および「十四通り」との交点の「通し柱」の仕口を示したものです。

なお、参考比較のために、上段右下端に、現在の通常の「竿シャチ継ぎ」の分解図を載せました。

中段の図の左は、「へ六」の「通し柱」の全側面図で、「仕口」の彫りが記入されています。

次の図は、この柱の側面図から、「差鴨居」の取付き部を拡大したものです。

中段右の図は、これらの資料を基にして、「六通り」の差鴨居仕口をアキソメで書き直してみたものです(刻みが見えるように、通常とは角度を変えて描いています)。参考に、前回載せた「差鴨居分解図」から、当該箇所だけ切り取り載せてあります。

そして下段の図は、同じ場所の詳細を大きく描き直してみたものです。

描き直す気になったのは、元図に、誤記と脱落箇所が見付かったからです。

a の寸法は元図では375mmになっていますが、各部の寸法を足すと315mm。おそらく、図に記入するときの誤記だと思います。

c の寸法には14□ の□の部分に脱落があります。下段の図では c を148mmとしていますが、これは下段の図で*印を付けた寸法を私が推定して想定したものです。

つまり、竿の長さは270mmで分っている。竿の柱より外に出る部分:下木に差さる部分の寸法は、それから柱径を引き算したもの。

「へ六」柱の径は出ていないので、全般に4寸2分:127mmである、との報告書の数字を径として計算し残りは b:143mm。

下木の彫りの方は、「ゆとり」をとるのが普通なので、それを5mmとすると148mm、という想定計算の結果です。

これをまとめたのが、下段の図です。

なお、この図の右側の「竿付き」の材の、竿の下側の「目違い」(柱の内側に納まる竿の幅と同じの出っ張りの部分を、通常、メチガイと呼びます)の「出」は元図にはありません。これも、柱径を127mmとして、想定した寸法です。

左側の材:竿を受ける方の材の「目違い」の出は65mmとありますから、「竿付き」の材の「目違い」の出は、62mm以下でないと、両者が柱内でぶつかってしまう。そこでゆとりをみて、多分60mm程度、と想定したわけです。

それはさておき、この仕口図を見て感心したのは、d と e の刻みです。

現在だと、参考図のように、ただ「胴付」を設けて「竿」をつくるのが普通です。

しかし、ここでは「胴付」に相当するのは e だけで、上の d は「胴付」の中程を欠き取ってあり、どちらかといえば「目違い」と呼んだ方がよいような刻みです。

しかも、e は、わざわざ「台形(梯形)」型に刻んであります。

「胴付」を設けるのは、「竿」だけに重さがかかるのを避けるため、材の捩れをを防ぐため、この二つの目的があります。

その意味では、現在の方法でも、一定程度目的は達成できます。

ところが、この現在の方法では、得てして、柱に亀裂が入るのです。

材の捻れ=「胴付」の捻れとなり、それに柱が押されて割れが入るのでしょう(今回は間に合いませんが、機会をみて、実例を写真で紹介します)。

「高木家」の差鴨居の手の込んだ刻みは、このような柱の割れを防ぐためと考えられます。

先ず e の「台形」の刻み。こうすると、材が捩れようとしたとき、柱を割る力は、「木理:木目」に対して斜めにかかることになります。

普通の角型の「胴付」だと、力は直かに「木理」を裂くように働きますが、「台形」だと、裂く力は斜めにかかるため、「木理」を裂く力:木理方向の力:が低減されるのです(「力の分解」の理屈です)。

上の方で、普通の「胴付」にせず、二列に分けたのは、それで十分「捩れ止め:狂い止め」の目的は達成できる、という判断でしょう。

しかも、柱の欠き取りも少なくて済み、柱との噛み合いも強く、それでいて柱に割れの入る恐れも格段に少なくなるのです。よく考えてあります。

いろいろ考えてみても分らなかったのが d を一段下げた理由です。北側からの差鴨居の「胴付・目違い」と位置(高さ)が同じにならないようにするためか、とも考えましたがそうでもない。他のところにはないやりかただ。???

そこで、あらためて元図を見直したところ、元図には d の上に、斜めの線がある。

最初私は、単なる図の汚れぐらいに考えていたのですが、そうではないことに気がついた!

その部分は材木の「丸み」の部分なのです。したがって、その部分はないのだから、当然刻みは下げざるを得ない、というわけです。

下段の図は、そのことが分らないままで描いた図です。そして下がりを30mmとしてありますが、それは図上で計った寸法で意味がない!「丸み」次第なのでした!

ちゃんと「丸み」をつけた図に描き直さないといけません!でも、間に合わないので、恐縮ですが、角に「丸み」があると思って見て下さい!!。

この刻みは、きわめて手の込んだ細工です。しかしそれは、すべて、その部位で「何が起きるか、どんなことが想定されるか・・・」を考えた結果の仕事なのです。

ある種の大工さんのなかには、昔も今も、意味を考えず、いわば「趣味」として複雑な刻みをしてとくとくとしている人たちがいます。

しかし、「高木家」のそれは、「遊び」ではなく、「意味」があるのです。

他の部分の仕口も描き直してみると、おそらく別の発見があるのかもしれません。

今、割と気楽に「継手・仕口」を考え、また使っていますが、やはり、各部位に何が起きるかを考えながら使わなければならないことを、あらためて感じた次第です。