かつて日本は美しかったから2件の記事の転載です。

江 戸時代について、わたしたちが学校で習ったことは、かなり違っていることが多いようです。戦後マルクスの階級闘争史観によって、歴史が解釈されるようにな り、支配者に苦しめられる被支配層である農民みたいな構図が日本の歴史にも当てはめて考えられるようになりました。小林秀雄氏は、こういうイデオロギー史 観で歴史を見る時、真実の歴史はけっして見えないということをおっしゃっていました。

我々 日本人が日本の歴史を振り返る時、そこには同じ日本人としての生命の流れ、自分の中に流れている祖先からの生命の流れを見るように、歴史を見るのが本来の 見方だと思うのです。自分の父親の生涯をたどって、そこに自分の親の生き方をみて、自分の中にも流れているものを感じ取るのと同じように、日本人として日 本の歴史を見るときに、そこに祖国といういとおしさの感情が湧くのが自然ではないでしょうか。

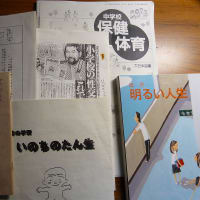

現 代という過去の結末を知っている立場で、歴史の中に生きた人々を断罪していても、その人々の苦悩も熱情も理解する事は出来ないでしょう。今の学校で習う教 科書は、まさに歴史が断罪されている教科書といえるかもしれません。そこからは、日本を愛する気持ちなど湧いてくるはずはありません。

武士が搾取したというウソ

武士が農民から搾取した?マルクス階級闘争史観。

教育学博士の若狭和朋氏は高校時代、日本史の教師が江戸時代に武士が農民や町民から搾取したと教えられたそうです。

先生 「搾取により百姓は米は満足に食べれなかった・・・」

若狭氏「誰が食べたのですか?」

先生 「支配階級の武士や大名だ」

若狭氏「何パーセントぐらいいたのですか・・・武士たちは」

先生 「6%くらいかな・・・」

若狭氏「? 武士や大名の胃袋は大丈夫でしたか」

先生 「なにを?」

若狭氏「米は食べ物だから、酒や酢になる分を引いても、結局は食べるしかないでしょう」

先生 「理屈を言うな・・・」

私も子供のころ武士や大名などの支配階級によって農民は苦しめられたというようなことを教えられました。「武士は農民を生かさず殺さず」という話も聞いたことがあります。年貢など五公五民、六公四民というように重税だったとも教わりました。

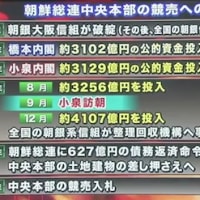

しかし、実際は江戸時代の初期に検地が終了しており、ここで村高が確定しています。この頃の幕府領400万石のうち年貢米は150万石前後ですので、年貢 率は30~40%となります。そして江戸時代にも農業は発展しているわけで、生産性の向上、収益性の高い商品作物の導入、農産加工業の進展、農民の賃金収 入などがあり、村高は固定されているわけですので、実質年貢率は十数パーセントから二十パーセントぐらいになっています。現代の一般サラリーマンの税金と ほとんど変わりません。

結局、われわれは西洋の貴族が農民を搾取したというような西洋型封建制度をマルクス主義史観を通して、武士も同じだと教えられたということなのでしょう。この「ウソ」は戦後に作られたものだと思います。

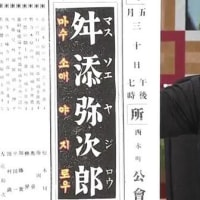

以前「武士の家計簿」という映画がありましたが、その原作を見ますと、歴史学者の磯田道史氏が加賀百万石の会計係という大藩のエリートの猪山家の36年間の家計簿を分析しています。猪山家当主の直之の一年間のお小遣いがわずか19匁。現在の価値に換算すると7万2千円で す。草履取りの家来は衣食住保障され、年に給銀83匁プラスお使い代などもろもろもらっており、ご主人より懐具合がいい。武士の家の使用人である下男下女 のほうがかえって豊かな商業や農家だったりしています。正月には武家の女性たちが下男下女を逆にもてなしたりしています。

この武士の姿は外国人も指摘して、財力も権力もひけらかすことのない日本の武士が農民や町人に敬意を払われていることに驚きを覚えています。

ちなみに江戸時代は「士農工商」という身分制度があったといわれていますが、これは支那の古い書物の呼び方で「武士」「町人」「百姓」の3つが正解のよう です。職業による身分の区別であっても血統ではなく、きびしいものではありませんでした。武士から百姓になるものもいれば、百姓から武士になるものもいま した。また、漁業や林業も百姓であり、百姓=農民ではない。町の鍛冶屋は町人ですが、村の鍛冶屋は百姓です。百姓とはそもそもはたくさんの姓という意味で あり天皇から姓を与えられた公民の総称です。

なんだか随分ウソ教えられてきました。江戸時代に農民一揆などありましたが、体制破壊が 目 的ではありません。江戸時代は権力分散型社会であり、武士は特権階級でしたが財力はなく、町人に財力があり、百姓は天皇の権威の下に多数派として存在して いたのです。そのため日本では西洋のような「革命」は起こりませんでした。

参考文献

朱鳥社「続・日本人が知ってはならない歴史」若狭和朋(著)

海竜社「国家への目覚め」櫻井よし子・田久保忠衛(共著)

小学館新書「明治人の姿」櫻井よし子(著)

自由社「日本人の歴史教科書」

小学館「天皇論」小林よしのり(著)

新潮新書「武士の家計簿」磯田道史(著)

講談社現代新書「貧農史観を見直す」佐藤常雄・大石慎三郎(共著)

添付画像

日下部金兵衛の「稲刈り」(PD)

武士の時代と聞いて

武士が搾取したなどというのはウソ。

江戸時代の武士の時代と聞きますと、子供の頃から士農工商として差別があった、武士は切捨て御免の特権があり威張っていた、とか教えられたと記憶しています。なにやら武士は裕福で特権階級で庶民から搾取していたような印象を持ちます。

ところが実際の武士は質素な生活をしており、権力をひけらかすようなことはせず、家来や下僕下女を大切にし、町人を大切にし、非常に尊敬されていたのです。

最近、「武士の家計簿」という映画があったでしょう。原作は磯田道史著の「武士の家計簿」です。これは加賀百万石の会計係の猪山家の36年にわたる家計簿 が発見され、その分析を行った本です。これによると猪山家の年収は銀換算で4356匁(もんめ)あまりで一匁4000円換算だと1742万円ですから高給 取りといえます。しかし、武士は武士身分として格式を保つための支出が多く、召使を雇う費用、親類や同僚と交際する費用、武家らしい儀礼行事を行う費用が 多くあり、これをや支出しないと武家社会から確実にはじきだされ、生きていけなくなります。そしてなんと借金が年収の2倍ありました。これは当時では珍し くないものだそうです。

当主の直之の一年間の小遣いがわずか19匁=72,000円です。彼よりも草履取りのほうが懐具合が良いこと が わかっています。草履取りは衣食住が保障されていますから、年に給銀83匁(約332,000円)もらえ、月々に小遣いが50文(約2,300円)プラ ス、年3回のご祝儀、お使いに出るたびに15文(約750円)をもらっていたのです。

この武士の時代は「圧倒的な勝ち組」を作らないような構造となり、武士は身分は高いけれども貧乏。商人は金持ちだけれども卑しい身分とうい感じです。西洋の価値観では貴族たちがうなるような財力や権力で平民を従えさせたのとは全くことなります。

「切捨て御免」というのは俗説であり、幕府の農民統制令では「百姓をむさと殺候事ご停止たり」と農民を理由も無く斬り殺すことを禁じています。「農民は生かさぬよう、殺さぬよう」についても同様です。

また、士農工商といわれていますが、実際には商と工の間には身分さは無く「町人」というくくりでした。血統による身分ではなく、職業による身分でしたの で、町人は金を積んで武士になったり、武士が農民になることも可能でした。教科書の中にはこのことを指摘し始めた教科書もあります。

山川高校教科書 日本史

「このような身分さを設けたのは、農工商の人々に、武士の支配への不満をまぎらわせようとしたものと考えられる。身分差別が動かせないものであるように人々に思い込ませていった」

「・・・統制の厳しい農民の生活はまずしく、衣服は麻や木綿にかぎられ、食事も麦・粟などの雑穀が多く、家屋はかや葺きやわら葺きが普通で、居間にむしろをしくぐらいであった。人々はそのような生活のなかで、古くからの風習に根強く支配されていた」

まるで教科書は金持ちの特権階級の支配者が被支配者を搾取しているかのようにイメージさせて書いているでしょう。これはマルクス階級闘争史観とうフィルターを通して語っているのです。我々はこうしてマルクス思想を刷り込まされていたのです。

参考文献

新潮新書「武士の家計簿」磯田道史(著)

講談社現代新書「貧農史観を見直す」佐藤常雄・大石慎三郎(共著)

自由者「日本人の歴史教科書」

山川出版社「もういちど読む 山川日本史」五味文彦・鳥海靖(編)

添付画像

江戸図屏風(PD)

クリックで応援お願いします。

クリックで応援お願いします。

動画『武士の家計簿』 予告

http://www.youtube.com/watch?v=2W_K0z-IHAI