熱効率の「公式」は使わず各行程の圧力・温度・圧縮仕事(負の仕事)・膨脹仕事(正の仕事)を数値計算する。先入観・予断を排除するため愚直に簡単な計算だけを行う。やる事は「リクツを考えることとその検証」。「検証」にはいろいろな切り口があるが「切り口の多様性」は万事に共通で決まり切ったやり方は存在しない。

燃焼過程は燃料のΔH=Qを放り込むのみ。「発熱量」は、反応前・反応後の系の温度を同じにしたときこれだけのQが出ると言っているだけに過ぎず、燃焼開始~燃焼完了の温度経過はヤヤコシイ話がいろいろあるが比熱の温度依存性、中間生成物、熱解離、断熱火炎温度、冷却損失等はスルー。全て空気サイクル相当の考え方。

捨てる熱Qoutは面倒なので計算しない。検算の手間しか意味がなければ学生演習だけで十分。

蒸気タービン屋、冷凍機屋あたりはT-S線図を使う?内燃ピストンエンジン、ガスタービン等の「用済みの作動ガスは大気にブチマケ=自称サイクル=イカサマサイクル」は燃料を食わせれば動くが、イカサマ無しの「完全に閉じたサイクル」では熱を捨てる部分がマトモに設計されていないと機能しない。T-S線図は名前だけを知っている存在で意識したことがない。

熱効率は捨てる熱Qoutを計算するまでもなく、

η=Wout/Qin

で完結する。閉じているとかいないとかは一切カンケーない。

目的は、

「何を変えれば何が変わるか、変わりそうか」

を検討すること。熱効率の数字、圧力温度履歴は現実とはかけ離れた値になるがこの辺の現実的数字は実機か商用simulator(←有用性の程度は知らん)の役割。

数値はエクセルで計算するだけで、計算自体は関数電卓で十分。

「理論熱サイクルだけの立場、熱力学だけの立場からは、インタークーラーは熱効率にどう影響するか?」

レシプロではこの種の話は見たことがない。

検討結果

過給で欲しいのは吸気圧力でも温度でもなく密度。吸気密度を揃えて比較。大気状態の2倍。すきま容積があると面倒なので、吸気行程はシリンダ容積=0 から開始とする。

すきま容積=0は何回も出てくるが、実現する機構は?そんなことは知らん。気絶するような機構を作れば実現するが買う奴はいないから誰も作らないが思考実験ならタダ。

すきま容積=0は、「残留ガス=0の強制掃気装置」で、固体で押し出すから残留しようがない。

「掃気が火花点火レシプロエンジンの性能改善のために掘るべき【穴】である」←某社のお経だった模様で、このお経自体は骨董ネタで新規性はない。

すきま容積=0を作って得られる図示性能差に対し、メカロス+重量+占有体積+¥¥¥が圧勝する。

排気量の扱いは?熱効率の思考実験には、税金もリッタートルクも関係ない。投入熱量と出力仕事だけが問題。

すきま容積をうまく扱ったところで、本質は変わらないか、かえって本質を薄めるor歪めることになって見通しが悪くなる。余計なところが変化する。

実機の圧縮比は行程容積は固定のまま燃焼室容積で調整するが、ここでは圧縮行程長さで調整する。シリンダ内空気質量を揃えて、空燃比(に相当するもの)、供給熱量も揃えて比較する。

機械式過給機を想定し過給機はシリンダ圧縮に置き換える。熱力学だけの立場ではこれで必要十分。

2Lを吸気→1Lに圧縮する行程が過給機で(1L以降の圧縮燃焼膨張は圧縮比=10なら排気量0.9Lエンジンに同じ)、過給機圧縮行程の違いがインタークーラーの差。

・過給機の超理想は等温圧縮 インタークーラー不要

・過給機の理想は全断熱効率=100%

・インタークーラーの理想は圧力損失なしで大気温度まで冷却 定圧放熱

・インタークーラーの次点仮想妥協解は、定容放熱相当圧力低下で大気温度まで冷却。空気密度が変わらないが計算上の条件として採用。温度圧力共下がるので技術的には意味あり。過給機出口264kPaがインタークーラー出口で200kPaに低下で圧力低下としてはそれなり。

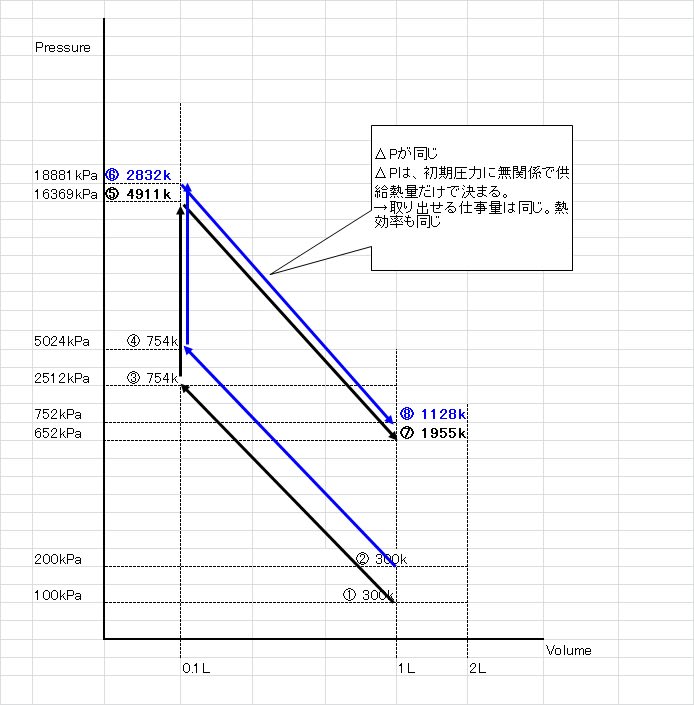

上図の条件設定による熱力学計算(時間概念なし)だけからは、

「インタークーラーの熱効率への影響は微小」

「熱を捨てるから損!」と言い切りたくなるが、数値計算の結果ではそのように言い切れない部分もある。圧縮比=膨張比=10の部分で比較すると、インタークーラー付(圧縮中熱を捨てる)が熱効率で勝っている部分がある。

理由 :

圧縮比=膨張比、断熱圧縮かつ断熱膨張では、圧縮開始点(図のV=1Lの点)の[ P , V , T ]は効率に関係なく、出力仕事は同じでこれ以降の行程の熱効率も同じ。過給機圧縮仕事が少ない方(等温圧縮=圧縮中熱を捨てる 圧縮仕事最小)がトータル熱効率で勝つ。

実機ではインタークーラーは熱効率にどう効くか? → 拾う気なし 「要るからつけている」と言えばハズレはない。

上表をざっくり眺めると、圧縮比>膨張比とするのが、いかに間抜けかということに気がつく。コマゴマした理論式との数値の差は物性値分の誤差(具体的数字を入れている)+桁落ち+丸め誤差+関数演算上の誤差の類と思われるがスルー。ずれ方の傾向が同じでずれ量も似ている。物性値分を少々いじると理論式の数字とピッタリになるが小細工は面倒なのでスルー。

むかしむかしのお話。無過給可変動弁無しで吸気弁タイミング&リフトは固定とし、アイドル安定性要求でオーバーラップも固定する。この場合、出力が下がらないところまで排気弁開は遅くする(リフトを下げなければ成立しないのであれば下げる)のが定石。と何かに書いてあるのかもしれないが、フツウに考えれば誰でもここにたどり着く。排気弁開タイミングは「性能感度が低い」とするのは間違いで、早開きするほどウルサクなる。やたら広い排気作動角を使う間抜け無過給エンジンがゴロゴロあった。夢中になって上げた圧縮比分は排気早開きでサヨウナラ。定石は関係なく、お経でスペックを決めていたことにしておくが真相は闇の中。

オマケ

20世紀終盤の排気対策は、点火時期リタード競争だった。触媒暖機中はMBTもクソもなくひたすら失火or安定性限界までリタード。ネンピはメチャメチャ悪になるが燃料代以外タダでできる。リタード限界を広げるための吸気流動制御弁とか、リタード限界検出手段とかの¥は除く。どうせなら排気弁も早開けすれば膨張比が下がって外部にする仕事が更に減るので昇温は更に早くなりそうである。実際効くかどうかは知らない。と逃げを打つのは、筒内ガスが外部にする仕事はピストン仕事だけではなくナントカsimulationとかは「寝言は寝て言え」レベルでは?信頼しうる定量値は実機に限る。リタード競争=燃費メチャ悪競争とは必ずしも言えず、触媒暖機はサッサと済ませた方が結局燃料代もお得な気がする。この種の話は一切公表されないので気がするだけ。

P-V、T-V線図で、アタリマエのことが認識できる。スケールは両対数。線形スケールは両対数グラフから想像すればよいのだがここがフツウの人には難物。

・何故圧縮するか?→圧縮しないと膨張比がとれないから

圧縮比 / 膨張比を独立に任意に設定できると仮定する。膨張比をとるためにはある程度は圧縮比をとる必要がある。無圧縮(圧縮比=1)でもエンジンとして成立するが大気圧まで膨張させたところで大して膨張比がとれない。図示効率はえらく低くなる。現実世界ではメカロスがつきまとうので、無過給、圧縮比=1、膨張比=大気圧までのガソリンエンジンが満足に燃焼するとしても無負荷運転(アイドリング)+αが精一杯となる。「燃焼性」ばかり注目されるようだがここでは無視している。圧縮すれば同一体格での比出力も上がる。

と書いたずーっと後に、「ルノアール機関」(内燃レシプロの最初期品)なるものがあったと知った。動作は2stだが、ガス交換は下死点近傍の掃気ではなくピストン往復により実施するので4st相当で、圧縮行程がない無圧縮機関。

・図示燃費率最小膨張比は?→大気圧まで膨張 ターボ過給、ターボコンパウンド、メカロス、絞り(圧力損失)等の現実世界ががらむ軸燃費率になると話は変わる。

オマケ

長尾不二夫 内燃機関講義 P35に大気圧以下に膨張させる線図がある。大気圧以下に断熱膨張(シリンダ背圧=大気圧ならマイナス仕事)させて筒内ガス温度を外気温(=圧縮開始温度)まで下げる。手を放すだけでは元の点に断熱圧縮で勝手に戻るだけで回収仕事=0(断熱膨張させる仕事はクタビレ儲け)だが手の力をごくわずか緩めて無限小速度で等温圧縮させる。周囲に放熱する必要があるので速度は無限小。P-V線図の傾きが寝て右回りループが得られるので+仕事になる。計算してみれば得られる図示仕事は極小、とんでもない膨張比が必要で実用性はない。思考実験上は、の話。

オマケ

「断熱可逆変化」と「等温可逆変化」を組み合わせてP-V平面上の任意の2点を結ぶ

熱力学で出てくる定石。「可逆な道筋」で「任意の2点」を結べる。教科書は線形スケールで書いているのでわかりにくいが、logP-logVスケールで書けばアタリマエの話になる。

logP-logVスケールで書けば、平面上の任意の2点を傾きα、βの2本の線分で結ぶ問題になる。(tanα=1は等温線、tanβ=κは断熱線) 紙と定規でテキトーに書いてみればどんな2点をとっても結ぶことは可能でアタリマエの話になる。

オマケ 内燃レシプロでは全く道具として使わないエントロピーS

使わないがつつく。

P-V平面上で2点間のΔS=∫dQ/T を求めるには(「サイクル内」の話なので変化だけが問題)

① 断熱可逆 ΔS=0

② 等温可逆 ΔS=Q/T T=一定なので簡単

③ 定容可逆

一定熱源温度の定容変化は「可逆な道筋」にならないので熱源温度を初期温度→最終温度に微小温度変化でつないで(無数の微小温度差の熱源を用意して)「可逆な道筋」にする dQ=CvdT dS=Cv dT / T の積分で ln (loge) が登場

④ 定圧可逆

一定熱源温度の定圧変化は「可逆な道筋」にならないので熱源温度を初期温度→最終温度に微小温度変化でつないで(無数の微小温度差の熱源を用意して)「可逆な道筋」にする dQ=CpdT dS=Cp dT / T の積分で ln (loge) が登場

他分野の実務家は物性値表を使うようだが内燃レシプロエンジンではSは使わず教科書に出てくるだけ。Sを算出しても「道具として」表立った目先のご利益はない。「ご利益あり」の実例があれば公表されたし。それらしき文献・書籍は存在するが内容をチラ見した限りでは評価に値しない→単発で終了

教科書にはP-V線図とセットで必ずT-S線図が出てくる。使わないから即スルーであった、と過去形なのは、裏に暗黙の了解事項があることが判明したから。T-S線図があって頂点だけではなく途中経路が線で結ばれている→この経路は「可逆」でないと線を引けない→P-V線図も全て「可逆サイクル」で描かれていると解釈せざるを得ない。

オットーサイクルが可逆サイクル???

続きはず~っと下の方↓↓↓で

・大気圧まで膨張させても、膨張終わり温度は外気温より相当高い 計算すればわかる

ここは宿命で、ランキンだ熱電素子だの動機になっているが、それ以前に排気温度を下げることだけが目的の増量を止めたら?テクニカル技術は一切不要、税制と法規制の政治技術が必要。

オマケ 副室ディーゼルの「絞り損失」

絞りと時間概念はいつでもつきまとう裏表の関係で、時間概念のない熱力学だけの立場では「絞り損失」はない。

副室の絞り部位を高温ガスが高速で通過→熱伝達(冷却損失)増大 あまり明示的に語られることはないが、副室ディーゼルの冷却系設計は苦しかったはずである。むかしむかしは、ディーゼル+4WD+ATともなると、真っ先に企画却下の対象だったのでは?とゲスは勘ぐるが、この辺の事情は知らない。冷却損失大を裏返して見れば、ヒーター性能は良い。冷却損失=燃費悪化、エンジン熱負荷、冷却系負担増で高出力化(高圧過給)困難。ここまではスッキリしている。

絞り損失(圧力損失)による燃費悪化を説明するには時間概念が必須。以下、燃焼室は副室含め断熱の仮定をおく。

①副室無しの主室のみ(直噴相当)

②連絡口を極端に絞った副室式(例えばΦ1mm×1個 これで成立するかはともかく)

断熱かつ時間概念無しの条件付きで、同一熱量Qを①、②(の副室)に供給すれば到達(平衡)温度、圧力は①=②。絞ろうが絞るまいが変わらない。絞りによりガスが(途中経過として)どれほどの高速運動をしようが到達(平衡)温度、圧力は①=②。「絞りによる損失」と言えば文学的には通りがよい(反論を受けにくい)ようだが副室の絞りによる燃費悪化は、時間的に主室の圧力温度がどう変化するか、直噴とどう違うのかを解かないと説明にはならない。結局はピストンの受ける圧力の時間的経過の差違に帰結する。

副室式→直噴の移行には結構な時間を要している。手段としては転がっているのに何故速攻で移行できなかったか?

誰も明示的には書かない事実は

副室式はアバウトな噴射系でも (音振含めて)そこそこの性能が出せる

お堅い文書ではこのような書き方はできないので傍観者には意味不明な文章が延々と書いてあるが、後知恵を得たイマとなっては「言い訳」善意に解釈すれば「種々の制約下での最善の妥協」と解釈してハズレはない。

「音振」を外せばガソリンのポート噴射/直噴にまつわる話と似ている。小気筒容積ほど直噴化困難なのも同じ。

どうでもいい類の話だが「比熱比κ」 効率の話になると真っ先に口上にあがる。

ここの元ネタヒントは

1983年3月 内燃機関誌(山海堂)松岡信 「内燃機関の熱効率に関する二、三の考察」

熱効率の理論式上は文句はないがあの式をいくら眺めてもフツウの人には本質は見えない。キレイな式ですね、で終わりでテキトーに線図を書き各点の圧力温度&取り出せる仕事を数値計算する。ミラーサイクルはヤヤコシイ熱効率の式↓があるが、ヤヤコシイ式ですね で終了して圧力温度&取り出せる仕事を数値計算する。

比熱比κに戻る。圧縮行程、燃焼(加熱)過程、膨張行程で効率に与える定性的影響は同一傾向ではない。

空気サイクル上は物理的にはありえないが

燃焼過程の定容比熱Cv = {1/(κ-1)}×R = (自由度/2)×R と、

圧縮行程、膨張行程ポリトロープ指数(κ相当)を全て独立に変えて熱効率を計算すると、

①圧縮行程のみ κ大 効率↑ 圧縮仕事は増えるが最大圧力が大きくなり膨張仕事が増える 膨張仕事増が、圧縮仕事増を上回る

②燃焼過程のみ κ大 効率↑ Cvが小さくなり燃焼でのΔPが大きくなる 膨張仕事が増える

③膨張行程のみ κ大 効率↓ 膨張線の傾きが増えれば膨張仕事が減る

κが大きくなると、オットーサイクルトータルの計算上は、効率↑の効果が↓の効果を上回る。現実世界で一番効かせやすいのは②の定容比熱Cv。思考実験上は論理破綻無しで圧縮線の傾きをP-V線図上で寝かす手段はあって圧縮中に熱を捨て等温圧縮にすること。ε=10、κ=1.4で、断熱圧縮(otto)のη=60%が58%になる程度。圧縮行程のみのκの変化は感度が小さい。↑に書いたインタークーラー云々がこれに概略相当。燃焼性・実用性云々は無視している。

と書いたが、この「誰も使わない等温圧縮断熱膨張サイクル」は負荷を下げた場合(供給熱量Qを減らした場合)、圧縮線の傾き<膨脹線の傾きなので、ミラーサイクル(圧縮比<膨脹比)と「同じ性質」がある。負荷が下がると図示効率が下がる。

「熱を捨てるから損?」

断熱圧縮(otto)との対比で、断熱圧縮の部分を等温圧縮に変えると図示効率は下がる。「熱を捨てるから損」なのではなく「熱の捨て方が損」と言っておく。

ある行程のκの数字を極端に変えると熱効率100%超達成! Cp、Cv、κ、自由度、R、の相互関係の裏にこんなモノまで隠されている。理想気体の前提でRを固定すれば、残り4つのうちどれか1つが決まれば他3つは決まる。「〇〇=××の関係式を無視している」だけでは謎解きにはならずコピペと同類。

例えばEGR、リーンバーン化(空気過剰率アップ)等でガス組成を変えた場合、燃焼過程の圧力上昇が最も効率に効くはずで、「比熱比」と言う前に、「比熱」「定容比熱」と言うのが正当では? 圧縮、燃焼、膨張全て、壁面との熱のやりとりがある。圧縮行程と膨張行程ではガス組成が異なる。圧縮膨張線の傾き=比熱比ではない。わずかな効率の差の話をするのに、いきなりオットーサイクルを持ち出すのは近似が荒すぎる。

比熱が小さい→同じ量の熱を加えても温度上昇が大きい→圧力上昇が大きい

これが0次近似で、本質に近いはず。

比熱比一定の空気サイクルとする。「比熱比」と書けば簡単である+イチャモンを付けにくいことは認める。

供給熱量一定で空気過剰率を変える。リーンとストイキ。吸排気にまつわるポンピングロス、過給機仕事を無視すれば、図示効率は同じ。リーンは燃焼膨張過程の温度が下がる。

例えば↓ λ=1(ストイキ)と空気量2倍のリーン(λ=2)を比較 供給熱量(噴射量)は揃える

リーンは空気量が多い分圧縮圧力が上がるが、最大圧力は圧縮圧力の差分しか上がらない。ΔPが供給熱量だけで決まり初期圧力、初期温度、空気質量とは無関係。この辺の事情は(定性的には)(クールド)EGRでも同じ。冷却損失↓のオマケも同じ。フシギに思うのがフツウの人。

他に排気温度を下げる手段としては、アタリマエの手段しかない。

・【点火時期リタードしないで】圧縮比アップ ←全てのガソリンエンジンの全負荷点火時期はMBTからリタードしている

圧縮比を上げるとPmax、Tmaxは上がるが膨張線は必ず下側を通ることに注意。「必ず」の「証明」は関心外なのでスルー。教科書的にはT-S線図で説明するようだがこちらの方がフツウの人には直感的でわかりやすい。数値計算すると

排気温度で問題になるのは、気筒内での膨張終わり温度ではなく、排気弁を出た後の温度であることがほとんどである。シリンダー内ガス温度が問題になるのは、排気弁の耐熱性ぐらいしかない。シリンダー内ガス温度については、長尾不二夫、内燃機関講義、P58に

「ガスが同じpV^m=一定の線に沿い膨張するものとして求める」

という記述があるが、シリンダー内ガス温度についてであり排気管中ガス温度ではない。排気弁を出た後は、ガスが【マクロ】運動エネルギーを持つ分温度はより下がるはずであるが、推定法ないし実験式の類は見たことがない。【マクロ】運動エネルギー分は無視するとして、排気弁を出た後も pV^m=一定に従うとしてガス温を計算すると、圧縮比アップ→排気管中ガス温度はダウン、となる。↑の大気圧1barまで断熱膨張させた破線を参照。

ミラーサイクルの場合の取り代は圧縮温度圧力低下→点火時期リタードロス削減だがこれは電卓レベルでは無理。熱サイクル(空気サイクル相当)上は膨張比が効率を(ほぼ)決める。膨張行程終わりではなく大気圧まで断熱膨張させた場合の排気温度は、熱サイクル上定性的には下がるが下がり代は?両対数はフツウの人間の直観を裏切るのでサッサと数値計算する。

①圧縮比=膨張比=10 オットー

②圧縮比=5 膨張比=10 ミラー 空気量半分

③圧縮比=5 膨張比=10 過給ミラー 2bar 300K(極限冷却)過給

で比較。③の過給仕事を無視して=0とすれば、図示効率は(ほぼ)①=②=③

大気圧まで断熱膨張させたときの排気温度は、極限給気冷却の③でも①に対し1144K - 1114K = 30Kしか下がらない。排気温度の儲け代は「あったとしてもわずか」

②の排気温度(@大気圧)が上がるのは行程全体の圧力が低いので大気圧まで膨張させたときの膨張比が低いから。

図示効率が(ほぼ)①=②=③になるのは、ミラーによる膨張行程圧力ダウン(膨張絶対仕事減)を圧縮絶対仕事減により(ほぼ)キャンセルするから。

「ミラーで排気温度は下がらない」とは言っていないのでご注意。

「ミラーで排気温度が下がるとすればリタードロス削減が支配的」

↑を見れば明らかだが、外気温300Kまで排気温度を下げるには大気圧以下まで断熱膨張させねばならず、この仕事はクタビレ儲けになることは↑↑に書いた。

実機で過給ミラーサイクルでBSFCの儲けを出すには条件がある。等吸入空気量で過給オットーサイクルと膨張比を同じにした場合、ミラーは過給圧を上げなければならないので過給機仕事が増える。

当方は増量%(λ<1)と排気温度の感度には興味がない。これだけは腐るほどデータはあり大昔からゴミ同然で作業が終わればゴミ箱行き。技術的に意味があるのはλ=1でクソ馬力領域の排気温度を下げる→クソ馬力領域をなくす手段。

λ>1での排気温度感度はイマのところレース屋専用で、排気対策の目処が立たない限り商業的には意味がない。むかしむかしλ>1の排気温度、BSFC感度が書かれた紙を見かけて、〇秘と仰々しく打たれていたのには(顔には出さずに)笑った。排気温度がからむということは当然過給機付で、NAでやればパワーガタ落ちでサヨウナラ~ この程度のことは当時ですら誰の眼にも明らか。〇秘と打ったご本人は冗談だったのか正気だったのかは知らない。今も昔もこの程度のネタしかない。最近見かけたむかしむかしの記録では、飛行機用レシプロでターボ+リーンで170g/PSh(=231g/kWh)。〇秘と打った日の何十年も前の話。飛行機用とは要求ガーとかは全スルーで要素技術としてはアタリマエの話。

過去を振り返れば、圧力はまだまだなんとかなりそうである。温度はお手上げ。¥かけて、排気温度1000℃がいいところだろう。ナントカは10**℃を謳ってる?目くそ鼻くその類で、ガラクタ材料と100℃しか変わらない。パワーを上げると排気温度は急激に上がるので「タッタの100℃」 代金¥¥を要するのに100℃ごときで釣られるバカはいない。代金¥¥で100℃ならタダ同然の排気量アップの圧勝。

これがディーゼル耐久レース勝ちの一つの要因。レギュレーションは知らない+興味がないが馬鹿高温は信頼性を下げる。高圧はまだなんとなるが高温はお手上げで神頼みだけ。ガソリンでもλを上げていけば同じだがまともに燃焼しない+燃焼したとしてもノッキング限界が早々にやってくる。λを上げていくと過給圧(BEMP)青天井でMBTが取れれば万々歳だがそう甘くはない模様。

夢の新耐熱材料?材料の基礎研究は肯定する。教科書はうまく説明がつく事柄に絞って「分かりきったフリをして」ウダウダ退屈な文章が並んでいるが現実世界は?だらけ。?にクビを突っ込むとボロが出る。

身近な例

大塑性変形を受けた材料(プレス品)に対する疲労限界はどうなる? プレスの「曲げ」をより深くすると疲労限界はどうなる? 外部からかかる力、加振による応力は方向と大きさは変わらない(この仮定は非現実的だが問題点を分離する)として「材料」だけの話に限定する。「加工履歴」の有無が材料に与える影響である。

「加工硬化」は一般的な話だが定量化するとどうなる?更に単純化すれば

・バージン材(圧延後切断以外の加工履歴無し)

・↑を一度曲げプレスして、逆方向に再プレスして平らに戻す(完全に平らになると仮定) やりすぎるとバラバラに破断

「材料物性・特性」は定量的にどう変わるでしょうか?

どこかに書いてありそうではある。?だったら車体設計(←全く知らん)不可能になる。

某マイナーチェンジで某ブラケットの大変更が必要になり調べ出したところでマイナーチェンジ中止となり忘れていた話。

「夢の新材料」を前提にコトを進めるのはバカ。できたとしても貧乏人≒一般人には無縁の価格で大衆商品の構造材料にはできない。

カルノーサイクルを持ち出して、高温→高効率とか言いだしたら丸暗記病。オットーサイクルは断熱圧縮比(=断熱膨張比)だけで熱効率が決まり最高温度は効率とは関係ない。

2001 越後亮三 カルノーサイクルの熱力学に関する再評価と考察

【等断熱圧縮比】での熱効率 ミラー>オットー=ブレイトン=カルノー

式をみてもピンとこないが数値計算すると、【等断熱圧縮比】では カルノー=オットー になった。計算しなくてもミラーはこれを上回る。

【等断熱圧縮比】での最高温度は オットー=ミラー>ブレイトン>カルノー

カルノー=最高効率なのは、

「固定温度の高温熱源1個、固定温度の低温熱源1個を想定する場合」

丸暗記すべきは字面の印象ではなく、前提条件。「字面の印象」を最大活用するのは詐欺屋サンで、その他大本営、押し売り、マスゴミ、広報、営業、再生数稼ぎ動画、釣り広告・・・ 日常の話だが警戒すべきは¥がらみの話に限らない。

↑ に書いたが、レシプロ(Otto)では、空気過剰率λ、EGR率を上げて最高温度を下げても最高圧力は下がらず熱効率も変わらない。ディーゼルが当初構想の等温燃焼は断念して放棄→定圧燃焼を志向したのは、Pmaxの懸念があったためと思われる。イマドキのディーゼルは「定圧燃焼」に見えない。Pmaxで頭を押さえるとネンピが悪くなるから0次近似としてはottoに近い。

ガソリンエンジン全負荷では、元々MBTからリタードしている。無過給圧縮比フツウでも、少なくとも数%のリタードロスがある。過給すれば2桁%のリタードロス、無過給圧縮比馬鹿ageは??%の[リタード+【増量】]ロス。κ云々に固執して涼しい顔をするような話ではない。

「発熱量」に関するmemo

低位発熱量、高位発熱量の定義自体はスルー。業界・機器によりどちらを用いるかは半ば慣習的に異なる。国家統計等でも国によりどちらを採るかは異なる。内容は明解だが心情的には納得がいかないもので、発熱量は高位発熱量だけ存在すれば十分。「総」発熱量とか「真」発熱量とかはゲタばきなのかゲタ無しなのか数字がデカイのか小さいのか一目では分からず混乱の元。「低位」「高位」以外の表現を意識したことはないので、「総」とか「真」とかは死語と思われる。使わなければそのうち珍語は消える。

「発熱量」の最も合理的と思われる定義は、反応前、反応後の系を基準温度、圧力にしたときの周囲への放熱量=このときの系のエンタルピー変化ΔH。これ以外の定義は要らない。水蒸気の凝縮潜熱を使わない、ないしは使えないのはその機器のお家の事情に過ぎず(←これだけが重視された時代の名残り?お家の事情だけを重視=合理的とするかは読者にお任せする)、凝縮潜熱はいずれ環境中(定温定圧で捉えるのが合理的)にばらまかれる。低位発熱量は熱効率%の数字のかさ上げには役に立つ。今更覆して何か益するものがあるわけではないが、「基準」「原点」を故意にずらす行為に違和感を感じないのが正常?「低位発熱量」は、現代の「発熱量」の概念と乖離している。計測上は高位発熱量ありきで(基準温度は常温にとる)低位発熱量は潜熱分を差し引いているだけと思われる。

100歩譲って「低位発熱量」に存在意義を認めるならば、物理的にH2O(液相)を含んでいる燃料の発熱量評価。マキとか、無水でないエタノールの発熱量。これとて燃料と称するモノが燃料ではないH2O(液相)を物理的に持ち込んでいるだけのことで↑とは話の筋が異なる。

自分用memo 「凝縮潜熱はいずれ環境中にばらまかれる」のコマゴマした話

環境条件 25℃ 1atm 定温・定圧

H2+0.5・O2 → H2O 1mol

飽和蒸気圧 0.032atm 1atm環境下では「分圧」の形で0.032molが気相で平衡(相対湿度=100%) このとき他成分気体が共存しなければならない 1 - 0.032 = 0.968mol が液相で平衡

H2Oのみの閉鎖環境(25℃ 1atm) なら100%液相で平衡し気相は0%(相平衡図)

「高位発熱量」は「全て液相に凝縮した場合」で定義され、「高位発熱量」は他成分気体共存の平衡状態に対し、凝縮潜熱分が1 / 0.968 = 1.033倍 になっている。この辺の発熱量計測上・計算上の扱いは? と書くのは調べる気がないの意。

凝縮潜熱についてより正確と思われる表現は、

「凝縮潜熱はいずれ環境中にばらまかれる」→「凝縮潜熱の大部分はいずれ環境中にばらまかれる」

?は、もっと基本的なところ。「発熱量」は定容、定圧どちらの測定法の数字をとっているか?反応前後のモル数(体積)に差がある場合(反応前<反応後がフツウで例外の代表はH2)体積仕事PΔV分だけ、「発熱量」(の数字)は、定容>定圧になる。計測法としては、定容、定圧の両方がある。どちらで計測しても発熱量の数字は大差にならないが(PΔVに対し分子中の原子間結合エネルギーの変化が圧倒的に大きい)、名の通った書物でもここが曖昧なものがいくらでもある。物理化学あたりの本はまとも厳密と思われるが手持ちなし。眼にした範囲では、機械工学便覧が最も明快。

発熱量 ΔH のこと

反応前、反応後の系の圧力を等しくしたときの放熱量Q(これがΔHに等しい) 書くまでもないが反応前、反応後の系の温度は等しくする

「発熱量」の意味で「エンタルピー」と書く文書を大量に見かけるが、暗黙のうちに「定圧環境での発熱量」を含意している。

「発熱量」に限らずに「エンタルピー」はいろいろな場面で顔を出して各部落の文脈で使われていて、客観(≒多数の他人の主観)的に見れば適切でない使い方を慣習的にする部落がある。引っかかりを感じたら自分がオカシイのではなく部落の方言がオカシイ場合がある。

定容燃焼条件で、Q=ΔH=44MJ/kg を放りこんでいたが、「放り込むこと」が妥当か検討する。

燃料はC1H4では反応前後のモル数が変わらないのでC6H14で超アバウトに計算。

定圧発生熱量/定容発生熱量 = 0.999

この程度の差しかない。「筋を通す」ことが目的で、定量的数字を云々することは目的ではないので問題無し。

と書いたず~っと後に 長尾不二夫 内燃機関講義 P163

「普通内燃機関に使用する燃料ではその差は1%以下であるから、厳密を要する場合のほかは区別しない」

とあった。

オマケ 断熱圧縮と等温圧縮 過給ガソリンエンジンのロング吸気管

畑村耕一氏が何回か書いている話だが、memo代わりに書いておく。

慣性過給か共鳴過給か知らないが、過給+インタークーラーのロング吸気管によるナントカ過給は断熱圧縮になってインタークーラーの効果を殺すから使う奴はバカ!との単純な話。空気を入れたければイマドキは過給圧アップ(インタークーラー有効)、極低速なら100%装着済みの可変動弁でやればいい。吸気管、シリンダー内での断熱圧縮で空気密度を上げて空気を余計に入れてもインタークーラー無効だからシリンダ内空気温度は上がりリタードロスが増える。シリンダー内空気温度は計測困難だが、リタードロスにはっきりと現れる。空気を入れた割にリキが出ない、等空気量でもリキが出ない、要はBSFCが悪くなる。この辺の影響は圧縮比を上げる、過給圧を上げる、ノッキングに対して条件が厳しくなるとはっきりと現れる。

この辺は明示的公表データを見たことがないが、脳内データを書いておくと、

圧縮比=1? ?は好きな数字を入れる。慣性ナントカ一切無しのショート吸気管+RON91+PFIで、カムプロフィールは変えず吸気カム位相を変えて吸気閉じをABDC=80°、70°、60°、50° で低回転の全負荷性能を比較すると、この順で空気は入るが一番トルクが出るのは50°ではなく60°。60°と70°のトルク差はごくわずか。BSFCは早閉じほど悪くなる。早閉じほどリタードロスが大きい。空気を余計に入れてもリタードでトルクが負ける場合がある。個別にどうなるか?は「ノック特性」次第。

発端は1993年 M社 S/C+I/C ミラーサイクル。

その後眼にした範囲ではロング吸気管の弊害について、2000年前後にT社が無過給ミラーサイクル、P社がターボエンジンに関して論文発表している。無過給ミラーの場合でも吸気管によるナントカ過給は邪魔者で空気を入れたければバルタイでやればいい。空気を入れる→リタードロスが増える定性的傾向は同じだが、定量的にはバルタイで空気を入れる方がナントカ過給よりBSFCは儲かる。自技会20015443。遅閉じで「静々と」吸気量カットしたいのに余計な動圧波?(1/2ρv^2のこと)が来ては「荒々しい」空気の出入りが増えるだけで等シリンダ内空気質量にしたときシリンダ内空気温度が上がる。無過給ミラーの場合、吸気管内の吸気温度の上昇としてはっきりと計測される。ロング吸気管の化石過給エンジンは名指しで晒しage。

PV^κ=constant (断熱可逆変化) 式導出に関するmemo

教科書の行間を補完する。導出方法はどの本でも同じ模様。↓ が数学的、物理学的に「正しい」かは守備範囲外につき関知しない。

dQ=dU+PdV 静水圧を受ける系の準静的変化におけるエネルギーバランス

dP分の仕事を表現すると α×dP×dV α:任意定数 となり dQ、dU、dVに対して「高次の微小量」なのでdPは式には現れない。「静水圧で準静的」だからP一定でdPは式に出ない・・・は論理的でない。天下り式にdP=0とできるのは定圧変化に限られる。断熱変化(お題の変化)でP=一定にならないことは分かっているから違和感タップリでdVを与えればdPがあることは誰でも連想する。「準静的」との整合性は「高次の微小量」にもっていくしかないが教科書は避けて通るorアタリマエとしてスルー。大学初年度時点では「アタリマエ」としてスルーすべきではなく超重要な話。

断熱変化なので dQ=0 dU+PdV=0 → CvdT+PdV=0

ここでは「Cv」は「定数」の意味しかなく、「定容変化」に変化を限定・拘束する意味はない。

Cvの定義: Cv = (∂Q / ∂T) v=constant v=contant の拘束条件がある

UはTだけで決まりV、あるいはPと無関係 U=Cv・T+(定数) → dU=CvdT 拘束条件無し

「字面」の話だが最初は違和感を抱くのがフツウ

これだけは条件式不足なので追加して変数を3→2に減らす。

PV=RTの全微分 PdV+VdP=RdT

式の適用範囲に「準静」「可逆」「仕事・熱の出入り」等の条件はない。一定質量の気体の状態方程式は任意の状態で成立する。全微分も [P、V、T] の任意の微小変化に対して成立する。[dP、dV、dT] のうち2つが決まれば残り1つは決まる。dPが陽に現れる。

↑の断熱変化の関係式 CvdT+PdV=0 → dT=-PdV/Cv dTを消去すればT、dTは消えて

PdV+VdP = (-PdV/Cv)・R 変数はP、dP、V、dV のみになる

(Cv+R)/Cv・PdV + VdP = 0 Cv+R=Cpなので Cp/Cv・PdV + VdP = 0

ここでCpが出てくるが、ここでもCpは「定数」の意味しかなく、「定圧変化」に変化を限定・拘束する意味はない。

Cpの定義: Cp = (∂Q / ∂T) p=constant p=contant の拘束条件がある

Cv+R = Cp 定数の間の関係だけを記述している

Cp/Cv=κ でやっとκ登場

P、Vの微分方程式で、答えは教科書に書いてある PV^κ=constant

PV^κ=constant で 形式的にκ→1 とすると PV=constant の等温変化の式になる。

断熱条件の有無はあるが、形式的に Cv→∞、Cp=(Cv+R) →∞ で、「熱を加えても温度が変わらない」「熱を放出しても温度が変わらない」のは等温変化と同じになる。

等温変化は PV=constant だけで拘束(規定)され、Cp、Cv、κ等は無関係。W=Qで温度変化無しで熱が仕事に全量変換されるので「比熱」は無関係。

「熱が仕事に全量変換」

は詐欺屋が飛びつきそうな書き方だが、より正確な表現は

「一行程を切り取れば、供給熱量が全量絶対仕事に変換」

「サイクル」の一部を等温過程に置き換えて無条件で熱効率が上がることはない。背圧(大気圧)がある世界での1行程(「サイクル」ではない)は、1気圧まで膨張した時点でオシマイで

供給熱量=絶対仕事>外部に取り出せる仕事

https://home.hiroshima-u.ac.jp/atoda/Thermodynamics/00SummaryJ.pdf p13の表現を引用

「バネの伸長・収縮サイクルから外部に仕事を取り出せないのと同じ」

「熱が全量絶対仕事に変換」は1行程、1回ポッキリでオシマイで連続的にパワーを取り出すことはできない。初期状態を大気圧とすると、等温膨脹は外部から+仕事(と熱)を加えないと実現せずクタビレルだけだが「熱が全量絶対仕事に変換」している。

実用(¥がらみ)上の重要指標は仕事 (J) ではなくパワー (W J/s)。

ディーゼルの初期構想は「等温燃焼膨張」であった、と最近知ってビックリ。外部熱源との熱交換による等温膨張に対し時間制約が実質的になくなるが実現性は別の話で膨張仕事PdVと常に同量のQを供給し続けなければならない。これでもCp、Cv、κ、「比熱」がらみの全てが関係なくなる。等温だからアタリマエと言えばそれまでだが、「全方位的に見て矛盾はないか?」矛盾があれば100%自分の認識の誤り。乱暴ヘリクツにつき詳細は書かないが、

PdVに対し比熱の影響は高次の微小量になって消える。

断熱圧縮では加えたWが内部エネルギーUとして蓄えられるからTが上がる→等温圧縮に対しPが大きくなってP-V線が急傾斜になる。等温変化ではPV=constant だが断熱変化ではPV^κ=constantになって肩にκが乗る。

κを使えば式が簡単になるから教科書に出てくる。文脈のほとんどは「比熱比」ではなく「比熱」で、「比熱比」でなければならない文意は見たことがない。冷却損失は無視してまとめると

× 圧縮線の傾きを大きくする このような意図で何かをやったorやろうとしている形跡はゼロ

〇 燃焼過程のΔPを大きくする リーンでもEGRでも100%コレ狙い リタードロス削減も結局コレだがκと物理的化学的に無関係と思われる。

× 膨張線の傾きを大きくする ネンピで損

反応進行中の状態に対して、「比熱」ならともかく「比熱比」なる概念をあてはめることに何か意義がある???

κって結局何者?

① 断熱変化が(近似的にせよ)からむと式に出てくる 断熱P-V線の傾き 音速の式にも入る 音波の伝搬は「断熱」などしていないが微小な圧力・温度変化で熱を伝える時間は無いに等しいから(ニンゲンの可聴最低周波数20Hz)「断熱」で扱うと音速を定量的に表す式になる

②κ大→断熱線が急傾斜→体積変化に対し圧力変化が大きくなる

③κ大→自由度が小さい 自由度=3の単原子分子では内部エネルギーが分子の重心周りの回転運動に配分されず並進の自由度=3にのみに配分されてΔTに対しΔPが大きい 2原子以上の分子の回転運動分の自由度は圧力に反映されない 「比熱が小さい」と同義

[P,V,T] の3次元立体グラフを使えば図式的に説明することができそうだが、スッキリした説明にならなかったので教科書丸写しになった。CGを使えばなんとかなる?

【等断熱圧縮比】なら熱効率は オットー=ブレイトン

一部の教科書には出ている。

オットー η = 1 - 1 / ε^(κ-1)

ブレイトン η = 1 - 1 / r^((κ-1)/κ) r:圧力比

ブレイトンを断熱圧縮比εで表示すればオットーと全く同じ式になる。

ブレイトンが圧力比表示の式を使うのは、現実のガスタービンは解放系の連続作動で圧縮比表示がなじまないためと思われる。仮想的に(なんらかの仮定付きで)圧縮比は存在して計算可能だが、直接的に計測はできず設計スペックになじまない。

計算結果

P-V線図

計算上λ=2としたのは、P、Tが大きくなりすぎてグラフが見づらくなるからで、いくつで計算しても熱効率は変わらない。「このスペック設定では動かん!非現実的だ」とかの現実話はスルー。ガスタービンのことは知らん。

線形スケールなので、見た目通りの面積=仕事になる。同じぐらいの面積に見えるし、面積計算しても同じ面積になる。

ブレイトンの超過膨張部分(V=1L以上の部分)をカットすればディーゼルサイクル。等断熱圧縮比ならディーゼルサイクルの図示効率がオットー(=ブレイトン)に対して悪いことは教科書に書いてある。

「ディーゼルサイクル」(定圧サイクル)の負荷~図示効率は特異で

「負荷(供給熱量)を上げるほど図示効率が悪くなる」

理由は膨張比が下がるからでこれも教科書に書いてある。不完全膨張部分がないブレイトンサイクルにはこの性質はなく断熱圧縮比だけで熱効率が決まる。

T-V線図

↑でチョットだけ触れた「部分負荷の図示効率」についてはこれ以下では全スルーとする。「負荷調整」「パワー調整」の方法は現実キカイでは多様で、

【熱サイクル上のP-V線図で負荷を下げても(供給熱量を減らしても)図示効率が変わらない】

場合でも

現実キカイの部分負荷図示効率はメチャ悪

はいくらでもある。

教科書(古文書)では「規範」「お手本」らしいカルノーサイクルとオットーサイクルを比較。

カルノーサイクルの独創性は

一定温度(熱容量無限大)の1個の高温熱源 / 一定温度(熱容量無限大)の1個の低温熱源に対して、容易にイメージできる(極限的には)可逆なサイクルを構成した

こと。

熱源に関するところはこれ以上シツコク書けないところまで書かないと誤解の種になる。

誰も製品化したことはないが、技術的に眺める。

1サイクルあたりの仕事(J)を揃えてカルノー/オットーを比較する。

等断熱圧縮比とすれば熱効率はカルノー=オットーと教科書に書いてあって、P-V面積計算の結果も同じ。

カルノーサイクルの熱効率 η=1-TL / TH

コレばかり刷り込まれているが、断熱変化の関係式 TV^(κ - 1) =cnstant を使って変形する

TL ・V2^(κ - 1) = TH・V3^(κ - 1) TL / TH = 1 / (V2 /V3)^(κ - 1) = 1 / ε^(κ - 1) ε:断熱圧縮比

η=1-1 / ε^(κ - 1)

オットーと同じ式になる。

断熱圧縮比と熱効率の関係がカルノー / オットー / ブレイトンで同一式で表せる

と言っているだけで、「温度」と熱効率の関係はこの式では直接的には表現されない。

太字で書いた部分も先入観(≒それ以上の広がりを持たない邪魔知識?)抜きで眺めればフシギな話。P-V線図の見た目はまるで違う。「計算するとこうだから」はフツウの人には「答え」にはならない。

カルノー / オットーの P-V線図を比較

線形スケールでは比較グラフにならないので両対数グラフとする。

カルノーはとんでもない等温圧縮比=等温膨張比=1111 が必要でPmax = 27910bar 。圧縮比14とか20とかの話ではなく、Pmax=100barとか200barとかの話ではない。

T-V線図

カルノーは高温/低温熱源の温度を固定すれば最高効率だが、オットーと同等の仕事(J)を得るには非現実的等温圧縮比が必要。P-V平面上の左上に線図が極端に出っ張る=最高温度は低いが最高圧力が空想レベルまで高くなる。

カルノーは最高温度が下がるが最高圧力を空想レベルまで上げねばならぬ。等温圧縮比を下げる=等温膨張比を下げる(等温膨張行程で熱供給)→供給熱量を減らす→出力仕事の超大幅ダウンが必要。出力仕事を決める等温膨脹比(=等温圧縮比)の「桁」をバカ下げしなければならない。これでも足りなければ断熱圧縮比(コレも必然的に=断熱膨脹比)を下げて高温側熱源温度を下げる→熱効率は自動的にガタ落ち。現実キカイが完成したと仮定すれば、温度差が小さい熱源から大きな図体でチビチビとパワーを取り出す用途向き。

カルノーサイクルの断熱圧縮・断熱膨張過程を定容加熱(熱供給)・定容放熱(熱放出)に置き換えたのがスターリングサイクル。高温/低温熱源温度に対する熱効率はカルノーと同じ。

教科書に書いてあるのは「可逆サイクルの熱効率」で、ηカルノー=ηスターリング にまず違和感を持つのがフツウの人。

断熱→定容に置き換える利点は、等熱源温度にしたときのPmaxが下がること。

カルノーは断熱変化としている部分を、スターリングは定容加熱・放熱に置き換えている。ココは熱量としてはQin=Qoutで熱効率計算上チャラにしている。熱のやりとりを高温熱源・低温熱源を介さずに可逆的にサイクル中のシリンダ同志で行うには思考実験上の工夫≒小細工が要る。

手抜きをして定容加熱/放熱の部分を高温/低温熱源から直取り/直捨て(不可逆過程で逆回しサイクルは不可)すると、上の非現実的計算例では

ηカルノー=60% から η手抜き不可逆スターリング=49% に低下する。

P-V、T-V線図は、可逆スターリングと手抜き不可逆スターリングは全く同じで、

「熱をサイクル内部でやりとりするかしないか」

が差異になるが、コレを表記しない線図は誤解の種になる。

現実機器はクランク位相違いの2ピストン+熱交換器でヤヤコシイ事をやっているようだが他所の方にお任せする。

スターリングの定容を定圧に変えるとエリクソン。

思考実験上「可逆サイクル」の追加小細工が要求されるのはスターリングと同じ。

スターリングに対し更にPmaxは下がるが定容→定圧に置き換えた部分のQのやりとりは増える。

「技術」の世界は数字(と¥)ありきで数字付きで比較すれば得失がはっきりする。

定容、定圧変化がある場合の「可逆サイクル」と熱源温度、熱源個数

カルノーサイクル以外は全て該当する話。

定容 / 定圧変化で、スターリング / エリクソンは高温熱源/低温熱源と無関係に可逆的にサイクル内で熱をやりとりするので除外する。

オットーサイクルの可逆サイクル???

「理論サイクル」でのP-V線図、T-S線図は「可逆サイクル」を暗黙の内に想定している。P-V線図、T-V線図では(フツウは)「可逆」を意識することがないが、T-S線図はフツウに「可逆」を意識しなければ線を描けない。平衡状態としてT-S平面上に点は無数に存在して面を構成するが、可逆でない道筋は道筋になれない。非平衡状態のSは定義できるの?定義できなければT-S平面上に線を描けない。「不可逆過程の熱力学」なるモノが提唱されて相当な年月が経過しているハズだが中身は知らん。

カルノーサイクルが「可逆サイクル」であることはイメージしやすいが、

オットーサイクルは、ぱっと見では逆回しできない+やろうとする人もいないが思考実験上は可能。

ディーゼル、ブレイトン、ミラーにもあてはまる話で、

「可逆サイクル」にするためには無限小温度差で無限大個数の高温/低温熱源が要る。

と明示的に書いた教科書は見たことがないが、「可逆」にしようとすればココに行き着く。サイクルの最高温度Tmaxの高温熱源1個、最低温度Tminの低温熱源1個をフツウは想像する。「想像」になるのは、実用サイクルの熱源について明示的に何も書かないのがフツウだから。何かお家の事情でもあるの?と勘ぐるのがフツウの人。

教科書の記述は断片的かつ中途半端で、T-S線図(途中経路付き)アリ=可逆なのだから熱源について明示的に書かないのはオカシイ。サイクルの最高温度Tmaxの高温熱源1個、最低温度Tminの低温熱源1個を想定するならT-S線図の途中経路は点線にするとかの手段で「不可逆」を明示しなければならない。不可逆な経路で∫dQ/T を計算してもΔSにならない。

↑の一番下の表には、明記していない「思考実験上の追加小細工」があるが書かない。疑問点は追究するが「証明」は守備範囲外+関心外なのでスルー。

と書いてから見た

https://home.hiroshima-u.ac.jp/atoda/Thermodynamics/00SummaryJ.pdf p15 より引用

「高温・低温熱源を共有する全ての可逆熱機関は等しい効率をもつ」

一字一句を押さえた解釈が必要で早トチリ厳禁。

P15のリンク先 [ 参考8 ]で、熱源が3つ以上の熱機関、定容・定圧変化がある場合に触れている。

無限小温度差で無限個数の高温/低温熱源を用意すれば、オットー・ミラー・ブレイトン・ディーゼルが全て可逆サイクルになる。必要になる高温/低温熱源の温度域は各々のサイクル・仕様・負荷ごとに異なる。全てのサイクルがカルノー効率(無限個数)と等しくなるハズ。「カルノー効率と等しい」のところは「どのように等しいのか」が面倒そう、と書いておく。

「一般に流布された(される)お経」と「真実」の間には、どこに齟齬があるのか?

お経は学問的には19世紀中に構築済みのことを不正確に表現している。結果的に宗派(¥その他〇〇とかと無縁ではない)に都合のよいように改竄されている。教科書の類にも正確さを欠く表現がある。「厳密」を期するなら徹底すべしだが現状は中途半端で異臭アリ。

T-S線図を1枚ぐらい描いてみるか~ で↑にブチ当たる。

実用サイクルに対して、↑のような解説をした教科書を見たことがないがネタどころ満載。「正解」はなくいろいろな切り口が可能で、宣伝とか予算getとかポストgetとか保身とかもアリ。「なかったこと」にされた事例はいくらでもありそう。教科書の総点検もアリで「書き飛ばし」は退場処分。

「カルノーサイクルは最高効率」なる文の適用範囲、問題点を実用サイクル・実用機関を例を挙げて論ぜよ