ひゃっほう! 新宿ピカデリーでの『KESARI/ケサリ 21人の勇者たち』(2019)の上映が、1週間延長となりました。初日、8月16日(金)は2回の上映とも満席、そして、17日(土)、18日(日)も満席が続いたため、即1週間の上映延長が決定されたようです。この3日間、見に行って下さったファンの皆様のお陰ですね。「1週間の上映じゃ見に行けないかも」と思っていらした皆様、次の週末にはぜひ劇場にお運び下さい。

映画『KESARI/ケサリ』アクシャイ・クマールから日本向けコメント映像が到着☆

それに関連して、ツインさんからご一報が。上のような、アクシャイ・クマールがメッセージを寄せている予告編ができあがっていたそうで、少し前からアップされているとのこと。付いてきたツインの担当者さんのメッセージがまた面白く、プププとつい吹いてしまうので、皆様にも内緒でお伝えしてしまいます。

”日本語で「みんな『ケサリ』を見てね」と言っていただいたのですが、

発音が難しかったのか「みんな『ケサリ』を見たね」になっているので、

公開後でもある意味使えます(笑)”

というわけで、アクシャイ・クマールに、「みんな『ケサリ』を見たよ!」とお伝えしたいものです。

この『KESARI/ケサリ』なんですが、ちょっと深読みするとこうなる、というのを書き留めておきたいと思います。「敵」は誰か、ということなんですが、インド映画の場合、イギリス植民地時代のことを描くと、「敵」は当然イギリスになります。その描き方は結構ステレオタイプで、高慢で冷酷な、インド人を見下げるイギリス人、という描写が普通です。本作でも、イギリス軍将校の中には公平な人物もいるものの、主人公のイシャル・シン(アクシャイ・クマール)に対し、「おまえたちは奴隷と同じだ。このインドという土地は臆病者しか生み出さない」と言ってバカにする担当将校の態度が強調されます。そして、こんな描写をしても、イギリスから文句が来るわけでもなく、両国の関係が悪化することもありません。ま、映画というフィクションの世界のことですし、実際、19世紀のイギリスによるインド統治の実態は、映画に描かれるような状態と「当たらずとも遠からず」であっただろうと推測できるからです。

本作ではさらに、インド人とイギリス人共同の「敵」が登場します。アフガニスタンにいるパシュトゥーン人です。イスラーム教徒である彼らは、意に染まぬ結婚から逃れようとする女性を、女性の親族を中心に大勢の男たちで追いかけ、殺そうとする「残忍で野蛮な」人々です。特に、部族長シャイドゥッラー(ラケシュ・チャトゥルヴェディ・オーム)は、狡猾で卑怯な男として描かれています。私も全然気がつかず、ツインさんの公式ツイッターで見てびっくりしたのですが、このラケシュ・チャトゥルヴェディ・オームという俳優は、『パッドマン 5億人の女性を救った男』(2018)で、セルロースとは何かを知ろうとして主人公のラクシュミ(アクシャイ・クマール)が住み込む、工科大学の教授役を演じた人でした。あの知的な雰囲気とは全く違う役作りで、私はインドで本作を見た時からずっと、アーシーシュ・ヴィデャールティー(『バードシャー テルグの皇帝』など、テルグ語映画やヒンディー語映画を中心に、悪役俳優として活躍している人です)が演じているとばかり思っていました。

というわけで、「イスラーム教徒である敵」を強調する映画なのでは、と、今のインド情勢を考えて、危惧しながら見ていたのでした。特にラストのクライマックスで、21人のシク教徒兵士たちが悲惨な殺され方で次々と亡くなっていくところは、兵士たちの勇猛果敢さを強調すると同時に、彼らを殺す「敵」の残忍さも観客に刻み込んでしまう恐れがあります。まあ、映画的な見せ場を作るには、仕方のない演出ではあるのですが。

ただ、アヌラーグ・シン監督は、そんな危惧に配慮するかのように、素晴らしいシーンを2カ所で見せてくれます。一つは、このシク教徒部隊が休みの時に、近くの村のモスクを修理する、というシーンです。そして、イスラーム教徒である村人とも親しく交わるのですが、その時、「最初のグルドワーラー(シク教寺院)はイスラーム教の聖者によって基礎が築かれた」というセリフも出てきて、宗教には分け隔てがないことが強調されていました。

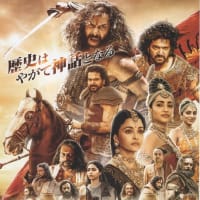

もう一つは、部隊にいるコック(上写真の一番手前、真ん中の、ターバンをしてない短髪の男)との関係です。近くの村で雇われたと思われるこのコックはクダー・ダードという名前で、イスラーム教徒でした。彼は戦闘の前、自分も皆さんと一緒に戦う、と申し出るのですが、イシャル・シンは、「お前は水を必要とする人に、革袋に入れた水を配って歩け。味方も敵も区別なくだぞ。できるか?」と言い含めます。この命令はいろいろな解釈ができるでしょうが、戦場でコックはその言を忠実に守って、最後に命を落とすのです。

以上のようなシーンで、特定の宗教を悪く描かないというバランスが取られてはいるものの、やはり「ケサリ(サフラン、サフラン色)」というタイトルからは、ヒンドゥー教徒とシク教徒の聖なるものを守る、という意味が強く感じられます。ヒンドゥー教徒のシク教徒に対する感情は、概ね「共通性のある宗教の信者」という感覚ではあるのですが、1984年、当時の首相インディラー・ガーンディーがシク教徒のSPによって射殺された(シク教徒の独立国をめざす運動の中で、アムリトサルのゴールデン・テンプルに立てこもるシク教徒軍隊を政府軍が軍事制圧し、多くの犠牲者が出たことに対する報復とみられている)事件が尾を引き、わだかまりを持つヒンドゥー教徒もいます。そのわだかまりを払拭し、反イスラーム教では「ケサリ」をシンボルにシク教徒も取り込める、というようなメッセージをこの映画は持ってしまっているのでは、というようなことも考えてしまうのでした。

深読みしすぎでは、なんですが、インドでのヒットぶりを見ると、ついつい、いろいろと考えてしまいます。皆さんはご覧になっていかがでしたか? また、コメントなどお寄せ下さい。これからご覧になる方、公式サイトはこちらです。そうそう、劇場で売られているパンフには、高倉嘉男さんが詳しい解説文を寄稿しておられるとか。こちらもぜひお求め下さいね。では、「みんな『ケサリ』を見たね」ということで~。