先週に引き続き江戸城北の丸を歩きました。今回は田安門から入り、千鳥が淵を見下ろし、気象庁露場を見て、大手町へと抜けて将門塚を見てきました。

九段下駅を出てすぐにある昭和館。戦没者遺族援護施策の一環として造られた国立の博物館です。戦没者遺族援護施策なので厚生労働省の所管です。

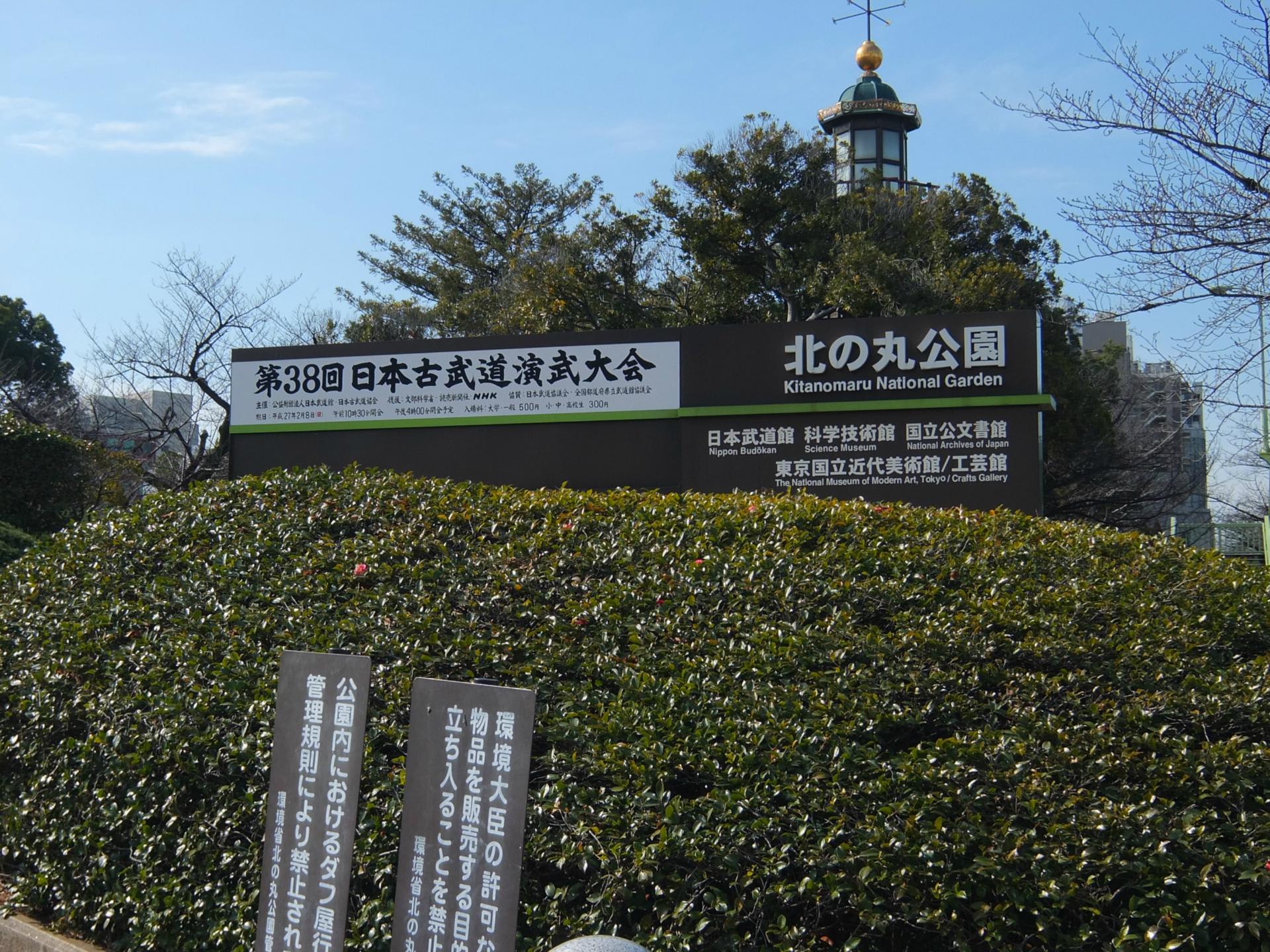

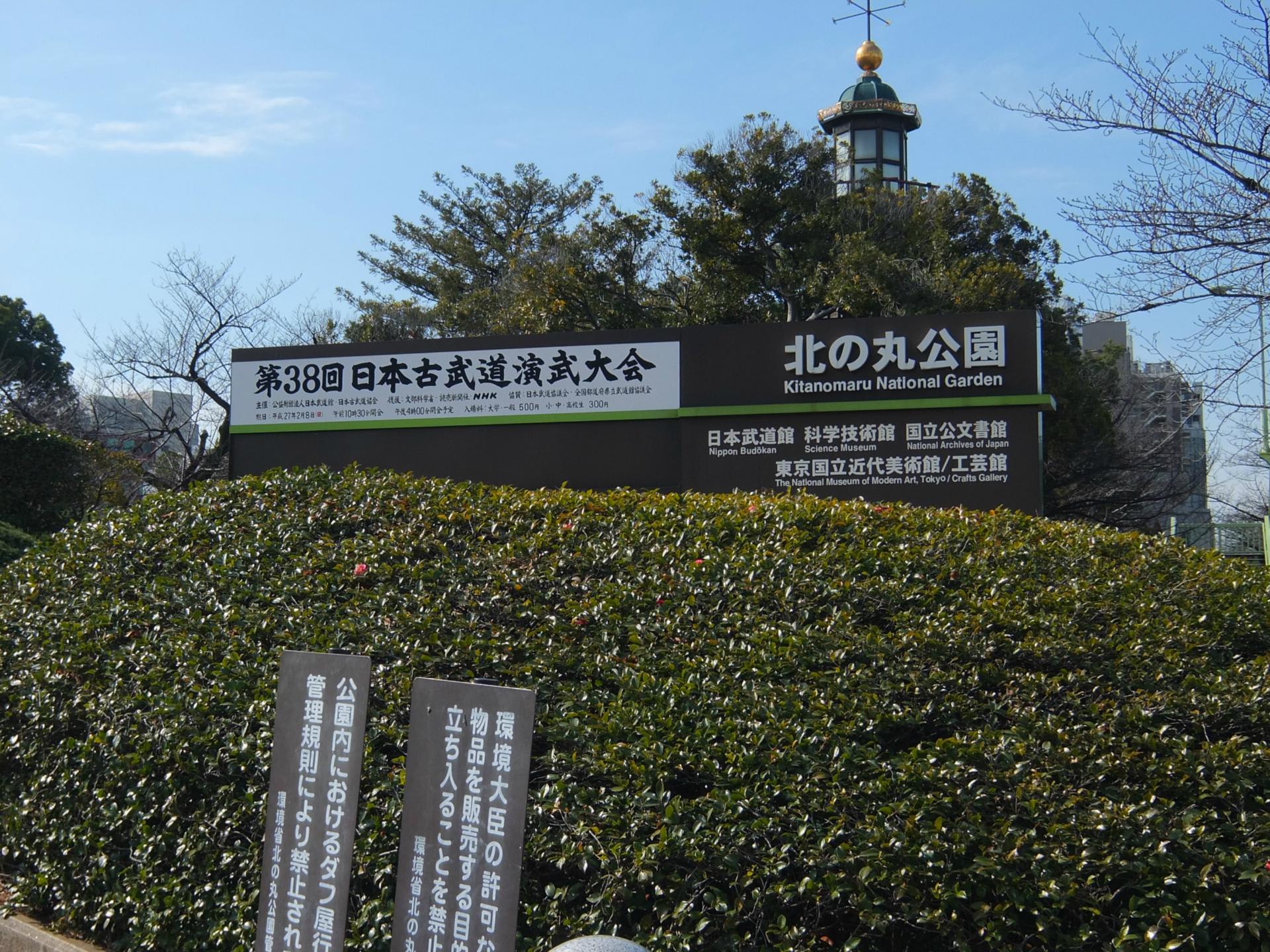

江戸城北の丸は現在は北の丸公園として公開されています。北の丸といえば日本武道館ですね。

長州出身の明治の政治家、品川弥二郎の像。幕末には薩長同盟の成立に貢献し、戊辰戦争では奥羽鎮撫軍の参謀となりました。明治政府では内務大臣などを努めたのちに下野し、獨協学園や京華学園を創立しました。

大山巌像。明治時代の陸軍大将、薩摩出身、西郷隆盛の従兄弟。戊辰戦争、西南戦争、日清戦争、日露戦争で活躍しました。

田安門前の高燈籠、別名・常燈明台。明治期にはこの場所から江戸湾の海が見えたそうで、江戸湾の船のために灯台が造られたそうです。当初は靖国神社の側にありましたが、靖国通りの拡張で現在地に移転しました。

田安門の前から見た牛ヶ淵

いよいよ田安門から江戸城へ入城です。

田安門の高麗門

高麗門の内側

田安門の櫓門。田安門は枡形門の典型です。高麗門と櫓門は固有名詞ではなく一般名詞で、高麗門は4本の柱の上に屋根を載せた比較的小さな門のことです。櫓門からの見通しを確保するために規模は小さくしました。櫓門は高麗門に比べて大きな門で、門の上に櫓を造り、武器弾薬を保管しました。

田安門の枡形構造を弥生慰霊堂のある石垣の上から撮影しました。右手は高麗門、左手が櫓門です。高麗門を突破した敵を櫓門と2辺の石垣の上の3方から攻撃する構造になっています。

日本武道館

北の丸から千鳥ヶ淵を見下ろします。対岸には千鳥ヶ淵戦没者墓苑があり、千鳥ヶ淵は桜の名所として有名です。桜が満開の時季は大勢の花見客が訪れるので、千鳥ヶ淵の遊歩道は一方通行となり長い行列ができるほどです。

北の丸の遊歩道。今は厳冬期なので人はほとんどいません。桜が満開の時季もいいが、閑散とした今の時季もいいですね。

対岸のボートハウスは冬季は休業のようです。

旧怡和園(いわえん)の碑。明治期に近衛歩兵第一連隊の営舎が設けれられた時この辺りに庭園が造られ兵士の休息、慰安、訓練の場として使用されたそうです。

首都高速都心環状線

北の丸、工芸館裏の池

近衛歩兵第二連隊の碑。先週撮影した第一連隊の碑よりかなり立派です。旧隊員の連帯感が強いのでしょうか。

昨年末に大手町の気象庁庁舎から移転してきた気象観測の露場。東京都心の気象観測地点です。雨量計、気温・湿度計、感雨計、積雪計が設置されています。大手町だとビル群のど真ん中で、コンクリートに囲まれているので気温は高めになるようですが、北の丸だと逆に低すぎになりませんかね。向こう百年、観測環境が変わらないだろうという見込みのもと、ここが選択されたそうです。

科学技術館。箱物展示施設の先駆け的存在です。

皇居の北桔橋門

平川濠

竹橋付近

江戸築城450年の碑。1457年に太田道灌が江戸城を築城し、450年記念の1907年に石碑が立てられました。

江戸築城550年の2007年に木製の記念板が作られました。

平川門

和気清麻呂の像。前からこの像は誰なのか気になっていましたが、像の周囲にはとくに説明は書いていません。脇に説明の漢文がありましたが私には読めません。帰宅後ネットで調べてようやく和気清麻呂だということがわかりました。なぜこの地に和気清麻呂なのか不思議に思います。

大手町の気象庁

大手町の将門塚。私が仕事で大手町に頻繁に通った1980年ころはこんなにきれいに整備されていなかったと記憶しています。

外観が保存された日本工業倶楽部

工業倶楽部の内部

東京駅丸の内駅舎。東京駅は今年は開業101年目です。

九段下駅を出てすぐにある昭和館。戦没者遺族援護施策の一環として造られた国立の博物館です。戦没者遺族援護施策なので厚生労働省の所管です。

江戸城北の丸は現在は北の丸公園として公開されています。北の丸といえば日本武道館ですね。

長州出身の明治の政治家、品川弥二郎の像。幕末には薩長同盟の成立に貢献し、戊辰戦争では奥羽鎮撫軍の参謀となりました。明治政府では内務大臣などを努めたのちに下野し、獨協学園や京華学園を創立しました。

大山巌像。明治時代の陸軍大将、薩摩出身、西郷隆盛の従兄弟。戊辰戦争、西南戦争、日清戦争、日露戦争で活躍しました。

田安門前の高燈籠、別名・常燈明台。明治期にはこの場所から江戸湾の海が見えたそうで、江戸湾の船のために灯台が造られたそうです。当初は靖国神社の側にありましたが、靖国通りの拡張で現在地に移転しました。

田安門の前から見た牛ヶ淵

いよいよ田安門から江戸城へ入城です。

田安門の高麗門

高麗門の内側

田安門の櫓門。田安門は枡形門の典型です。高麗門と櫓門は固有名詞ではなく一般名詞で、高麗門は4本の柱の上に屋根を載せた比較的小さな門のことです。櫓門からの見通しを確保するために規模は小さくしました。櫓門は高麗門に比べて大きな門で、門の上に櫓を造り、武器弾薬を保管しました。

田安門の枡形構造を弥生慰霊堂のある石垣の上から撮影しました。右手は高麗門、左手が櫓門です。高麗門を突破した敵を櫓門と2辺の石垣の上の3方から攻撃する構造になっています。

日本武道館

北の丸から千鳥ヶ淵を見下ろします。対岸には千鳥ヶ淵戦没者墓苑があり、千鳥ヶ淵は桜の名所として有名です。桜が満開の時季は大勢の花見客が訪れるので、千鳥ヶ淵の遊歩道は一方通行となり長い行列ができるほどです。

北の丸の遊歩道。今は厳冬期なので人はほとんどいません。桜が満開の時季もいいが、閑散とした今の時季もいいですね。

対岸のボートハウスは冬季は休業のようです。

旧怡和園(いわえん)の碑。明治期に近衛歩兵第一連隊の営舎が設けれられた時この辺りに庭園が造られ兵士の休息、慰安、訓練の場として使用されたそうです。

首都高速都心環状線

北の丸、工芸館裏の池

近衛歩兵第二連隊の碑。先週撮影した第一連隊の碑よりかなり立派です。旧隊員の連帯感が強いのでしょうか。

昨年末に大手町の気象庁庁舎から移転してきた気象観測の露場。東京都心の気象観測地点です。雨量計、気温・湿度計、感雨計、積雪計が設置されています。大手町だとビル群のど真ん中で、コンクリートに囲まれているので気温は高めになるようですが、北の丸だと逆に低すぎになりませんかね。向こう百年、観測環境が変わらないだろうという見込みのもと、ここが選択されたそうです。

科学技術館。箱物展示施設の先駆け的存在です。

皇居の北桔橋門

平川濠

竹橋付近

江戸築城450年の碑。1457年に太田道灌が江戸城を築城し、450年記念の1907年に石碑が立てられました。

江戸築城550年の2007年に木製の記念板が作られました。

平川門

和気清麻呂の像。前からこの像は誰なのか気になっていましたが、像の周囲にはとくに説明は書いていません。脇に説明の漢文がありましたが私には読めません。帰宅後ネットで調べてようやく和気清麻呂だということがわかりました。なぜこの地に和気清麻呂なのか不思議に思います。

大手町の気象庁

大手町の将門塚。私が仕事で大手町に頻繁に通った1980年ころはこんなにきれいに整備されていなかったと記憶しています。

外観が保存された日本工業倶楽部

工業倶楽部の内部

東京駅丸の内駅舎。東京駅は今年は開業101年目です。